Passerelle du Pont-du-Servant

La première partie des documents qui vont suivre est extraite des travaux de l’Abbé Henri SEGUIN qui, dans les années 60, a exploré nos archives municipales pour en retenir les passages ou anecdotes ayant à ses yeux un intérêt. Ces textes étaient notés manuellement avec patience, souvent agrémentés de commentaires et ensuite dactylographiés. Nous vous livrons ici, en ordre chronologique, quelques extraits significatifs qui ne concernent que des problèmes “d’eau” ou de “cours d’eau” sur une période allant de 1840 à 1909.

- 1840 : Les délibérations nous informent qu’il a fallu dépenser “120 F. pour la réparation de fontaine, lavoir et abreuvoir”. Pourtant l’année suivante ces problèmes ne semblent pas résolus…

- 1841 : Une commission est formée avec Messieurs

- 1845 : A nouveau “123 F. pour l’entretien du lavoir”.

- 1854 : En septembre, “défense de faire laver les chevaux aux abreuvoirs publics,… les tenir par la longe pour les faire boire”. A cette période de l’année le débit du Ménardeau est faible ou nul et il faut préserver le peu d’eau disponible en évitant de polluer. (Le Ménardeau est le petit ruisseau issu des prés marécageux des “Vergnes” qui ont donné leur nom à l’actuelle rue des Vergnes et au lotissement du même nom.)

- 1859 : Le 10 novembre, suite à “la grande crue des eaux” venant de se produire, on “appelle à l’attention” du conseil municipal qu’il y a “interruption du passage à pied des personnes” sur le ruisseau dit “Bornevelt”. En effet, au bas de la descente après le logis des Humeaux, “la route entre Bournezeau et la rivière la Vorêt” traverse à cette époque le ruisseau par un gué qui n’est plus praticable en raison des intempéries. Il en coûtera 40 F. au budget municipal afin de “placer une planche sur le dit ruisseau…, pour passer les personnes à pied seulement et cela dans les plus brefs délais.”

Ce texte est intéressant car c’est la première fois que l’on emploie le mot “Bornevelt”, ce qui nous permet de découvrir le nom de ce ruisseau qui s’écrira aussi plus tard “Bornevel” : sans le “t”.

- 1862 (10 mai) : On continue à laver les chevaux dans l’abreuvoir, c’est inadmissible, “il faut se garder de les faire marcher et courir dans l’eau.” Déjà, à cette époque, il était difficile de faire entendre raison aux pollueurs inconscients !

- 1865 (2 novembre): est relaté un acte de malveillance : “Le

sieur

Les délibérations ne nous informent pas s’il y eut suite.

- 1866 (8 novembre) : Étude de restauration de la passerelle du Pont du Servant sur le Petit Lay : … 300 F. - Cette passerelle permet, là aussi, le passage à pied des personnes au dessus du gué où passent les animaux et les véhicules. Elle fut reconstruite en béton en 1939, ainsi qu’une autre sur le même modèle à Chenillac.

- 1866 (20 juin) : “Il est utile dans l’intérêt de la santé publique d’interdire de faire rouir* du lin dans les eaux du Petit Lay dans son passage sur la commune du 20 Juin au 1er Novembre,…les eaux de la rivière sont peu abondantes pendant l’été.”

*rouir, (rouissage du lin ou du chanvre) c’est faire disparaître la matière non fibreuse de la plante, en la faisant macérer dans l’eau pour n’en récupérer que la fibre à usage textile. C’est donc une sorte de pourrissement des matières tendres de la plante qui, réalisé en grande quantité, a un effet polluant important et demande donc, pour atténuer cette pollution, un débit d’eau suffisant.

Il est intéressant de remarquer que déjà l’on se préoccupe de la santé publique. Ce qui n’est pas sans faire penser à notre Association de Défense de l’Environnement locale : l’A.D.E.S., où la dernière lettre est le “S” de Santé publique !

- 1867 (3 septembre) : “Chaque année, les eaux des fortes pluies, manquant de direction, se déversent dans l’abreuvoir public et le lavoir, en rendant les eaux, du reste fort rares dans notre localité, hors d’usage” Il est anormal “d’avoir ces inconvénients, dus à un manque de caniveaux, sur une route impériale”, Affaire à suivre !

Cet extrait, par l’emploi des termes “fort rares”,met en évidence le problème récurrent à l’époque du manque d’eau dans notre bourg.

- 1868 (9 août) : il est noté qu’il y eut, à nouveau, une “forte sécheresse (…) l’abreuvoir qui n’est plus alimenté pendant tout l’été n’est plus qu’un amas d’eaux stagnantes venant des égouts environnants et se corrompt à tel point qu’il y a danger pour abreuver le bétail et le lavoir adjacent devient impraticable pendant la plus grande partie de la belle saison.”

- 1869 : Il est mentionné la même calamité !

Cette année, on obtient enfin des Ponts et Chaussées “un projet d’établissement de ruisseaux pavés,” et en plus “un élargissement de la route sur une partie.”

Le Conseil vote 150 F. “pour montrer sa bonne volonté.”

- Le 14 Novembre, toujours en raison du manque d’eau, “dont la population souffre chaque année”, le Conseil vote 200 F. pour faire approfondir le puits communal de 3 m ; sans doute celui de la place de l’église.

- 1871 (18 juin) : Il y a projet “d’utiliser les eaux du ruisseau le Bornevel traversant le chemin de la Motte près de la Végo pour alimenter un nouveau lavoir et un abreuvoir, (…) car ceux qui existent sont insuffisants” Le lieu du projet n’est pas précisé.

- 1874 (13 septembre) : “Les caniveaux ne sont toujours pas faits”. Si l’on remonte à 1867, cela dure depuis 7 ans !

- 1881 : Il est signalé que : “la planche du passage de la Casse aux Bretons,” permettant la liaison de Villiers à Fougeré en traversant la Gasse, (voir la carte dans Au Fil du Temps no 8), “est complètement détériorée et le passage est intercepté”. (Le rédacteur a dû vouloir dire “ interrompu”). Il serait bon pour aider aux réparations “que la commune de Fougeré fasse un geste.”. L’entente ne semble pas évidente !

La même année, on est informé que “le lavoir de l’Aubier a besoin d’un curage et d’appuis pour garde-genoux” et que “les habitants du haut bourg revendiquent depuis longtemps que le puits-Jacob (Situé à peu près au milieu de l’actuelle rue des Halles) devienne propriété de la commune.” - Ce qui, sans doute, les déchargerait de l’entretien.

- 1882 (2 juillet) : le Conseil Municipal pense “qu’il

serait nécessaire de faire une couverture au lavoir public pour protéger

les laveuses des intempéries”. Excellente décision qui permettra de

rendre moins pénible le dur labeur de ces femmes, voir Au Fil du Temps No

4. “Monsieur

- 1896 (en août) : “vu la pénurie d’eau,

- 1897 (29 août) : Il faut modifier le fonctionnement

de la pompe du Champ de Foire, “le remplacement sera fait par

l’entreprise

- 1900 (juin) :

- 1903 : Il est question de la fontaine de la Végo “entière propriété publique, dont le maire a la charge de faire ouvrir et fermer.”

- 1904 (5 juin) : Cette propriété est contestée par

Dominique

Personnage bien connu jusque dans les années 50, il tenait l’épicerie de l’Etoile sur la place (actuelle) des Trois-Canons et était le correspondant SNCF local, faisant le transport des colis arrivant par le train, (gros trafic à l’époque) au moyen d’une petite charrette tirée par la célèbre “bourrique à Minique”.

Ce même 5 Juin, est demandé “le curage de la Doulaye aux riverains, avec mise en demeure de le faire d’ici un mois”.

A notre époque, ce sont les bénévoles de l’ADES et du C.M.J. qui en font le nettoyage, ayant débarrassé son lit de près d’une tonne de déchets au printemps 2007.

- 1906 (23 août) : Le problème du “lavoir du bourg

absolument inutilisable l’été,” semble avoir trouvé sa

solution : “des fouilles” ont permis de trouver “à la

Végo, une source qui selon toute probabilité pourrait alimenter un futur

lavoir”. Il s’ensuit “l’achat de 120 m2 de terrain

à la famille

- 1907 (28 juillet) : Pas encore construit,“la Commission Départementale accorde un secours de 200 F. pour la réalisation du lavoir dont le devis de 2850 F. dépasse ce qui était prévu”.

- 1909 : Enfin en place, “le lavoir de la Végo reçoit une couverture”.

- Les investigations de l’Abbé

On peut conclure en constatant que l’aménagement du lotissement de la Végo a provoqué la destruction du fameux lavoir et regretter aujourd’hui la disparition, par négligence ou méconnaissance de leur valeur et de leur importance dans notre environnement, de nombreux autres éléments de notre petit patrimoine local : lavoir du bas bourg, - bascule, - à l’église : la chaire sculptée, les anges et le clocheton de l’autel, Le mouvement de l’horloge, le reliquaire, - le lavoir de la Vego et sa fontaine …etc. Ce petit patrimoine fait partie de l’originalité et de l’histoire de notre cadre de vie. Il faut faire en sorte de préserver et réhabiliter ce qui demeure encore.

La Commission Histoire s’y emploie.

Il fallait une suite aux recherches de l’abbé Henri

En reprenant le cours de l’année 1909, on constate une fois de plus que les écoulements d’eau dans les rues du bourg créent des problèmes et qu’il va falloir s’occuper d’établir un collecteur.

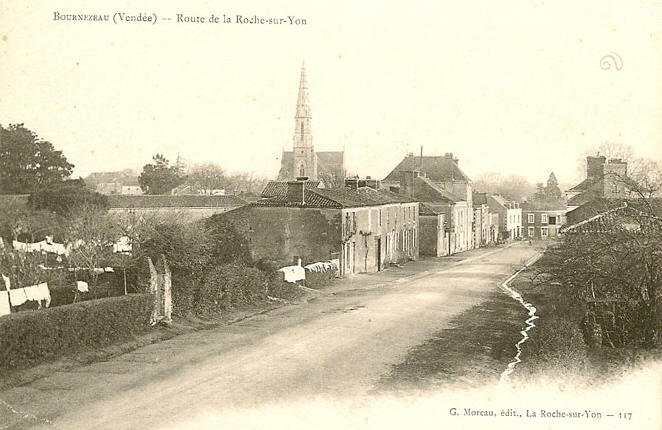

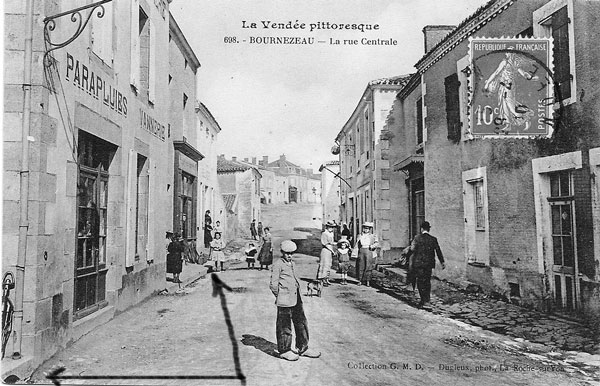

- 1909 (30 mai) :“Considérant que lors des grandes

pluies, le chemin de grande communication n°407 de Luçon à

Rocheservière (actuelles rue du Centre, rue du Château), depuis

la maison appartenant à M.

Il en coûtera 350 F. pour mettre en place ce collecteur, le Maire étant chargé de demander au Département et à l’Etat de participer pour la même somme (350 F.), les “grands chemins” étant de leur ressort.

On a vu précédemment que le lavoir de la Végo avait reçu une couverture en 1909 et l’on précise ici que le devis fut présenté le 29 Août pour 850 F.

- (21 novembre) : le Conseil choisit “Eugène

C’est ce même Eugène

- 1911 (28 mai) : Le collecteur demandé il y a pile deux ans (à 2 jours près) n’est toujours pas réalisé. L’urgence est la même ! 500 F sont débloqués pour la construction.

- 1912 (4 février) : On y revient : “nécessité de construire un collecteur et de poser des ruisseaux pavés dans la traversée du bourg”. 220 F. seront pris sur les 500 ci-dessus, “car le reste est déjà payé.”

- 1913 (24 août) : Travaux sur le chemin de la Mairie “par M.

- 1924 (28 décembre) : Le Conseil décide la création de 2 autres emplacements pour les alambics servant à distiller l’alcool : à la Borelière et à Villiers. Car “l’emplacement sur le chemin de la Végo ne permet pas aux charrettes de circuler librement. De plus les résidus des chaudières corrompent l’eau du ruisseau (le Bornevelt) qui traverse le bourg. Ainsi cela diminuerait les mauvaises odeurs dans le bourg.”

- 1925 (13 septembre) : L’aqueduc du Champ de Foire pose des

problèmes de sécurité et “le Conseil émet le vœu que l’aqueduc qui

reçoit les eaux de la route de la gare sur la place du champ de foire,

soit recouvert sur une plus grande étendue à sa sortie en face la maison

de M.

- 1926 (31 janvier) : Ecoulement des eaux sur le champ de

foire. Tout n’est pas solutionné. Le Conseil “considérant que les

eaux venant du haut du champ de foire et de la route de la gare ravinent

le champ de foire et le chemin n° 7 ; considérant que l’aqueduc à

sa sortie sur le champ de foire aux bestiaux, à cause de son élévation

au-dessus du ruisseau pavé, est une cause fréquente d’accidents, prie M.

l’agent ( ?) de vouloir bien faire établir un collecteur avec

grille pour recevoir en face la maison

- (2 mai) : Présentation du devis des travaux prévus ci-dessus : 1667 F., le Conseil est d’ accord.

- (7 septembre) : Autres travaux et achat de buses pour le chemin de l’église, (qu’on appelait aussi à cette époque l’allée des Princes.). Coût : 2850 F.

- 1929 (15 décembre) : Projet de construction de caniveaux, bordures et trottoirs pour la route nationale 149 bis dans la traversée du bourg (actuelles avenue du Moulin et rue Jean Grolleau).

- Perspective d’importance pour solutionner les pénuries d’eau récurrentes des étés secs : Projet d’adduction d’eau courante “pour usages domestiques, abreuvage des animaux et combattre avec efficacité les incendies.”

- 1930 (28 septembre) : Renouvelant une demande du 18 mai de cette même année, restée sans suite après examen par le Préfet le 23 juin, le Conseil, “considérant que l’alimentation en eau potable de la Commune est assurée par des puits rares et douteux (…) et [que l’eau] fait complètement défaut aux époques de sécheresse, que cette situation est préjudiciable à l’hygiène et à la santé des habitants,(de nombreux cas de typhoïde étant chaque année constatés) et que cela provoque une insécurité grave en cas d’incendie” décide cette fois ci d’aller plus haut et “sollicite de M. le Ministre de l’Agriculture l’obtention d’une subvention (…) pour la recherche de ressources aquifères(…) et l’étude d’un projet de captage, d’adduction et de distribution(…) confié aux ingénieurs du service hydraulique du Département ( Ponts et Chaussées).”

De cette décision il va s’ensuivre :

en 1935 : Etude du projet des Ponts et Chaussées et réitération de la demande de subvention auprès du Ministre.

en 1936 : Problèmes pour trouver les 50% de financement incombant à la Commune. La somme de 7500 F sera prélevée sur un budget destiné au départ à aménager l’école des Filles (…) ! Les pauvres petites devront attendre. Les subventions sont autorisées, mais les travaux n’avancent pas.

- 1937 et 1938 : des captages sont réalisés, mais le débit étant insuffisant, il faut poursuivre les recherches.

- 1942 : Un nouveau projet conduit par la S.A.U.R. permet de trouver, dans un “ravin” -terme employé par le rédacteur - situé au N.E. du logis des Humeaux, un débit satisfaisant de 60 à 70 m3 par jour. L’adduction d’eau “sur tout le territoire” peut donc se poursuivre, d’autant que les conditions de financement seront “probablement avantageuses”.

Le Maire présente au Conseil les propositions de la S.A.U.R., mais les réalisations ne semblent pas suivre, de sorte que…

- 1949 : on en est toujours au même point ! Rien n’avance. Peut-être une certaine temporisation a-t-elle lieu, car le 1er barrage de Vendée est en construction à l’Angle-Guignard et est bientôt inauguré en 1950, et mis en service en 1951. Conséquence heureuse …

Le 23 mars 1952, le Conseil demande le concours du Génie Rural pour la “réalisation d’un projet d’alimentation en eau potable.”

La concrétisation s'est faite enfin en 1954 : Bournezeau était incorporé au syndicat intercommunal de la Plaine de Luçon qui gérait les eaux issues de l’Angle-Guignard.

Une ère nouvelle s’ouvrait, elle allait apporter plus de confort et plus d’hygiène.