Le cochon dans sa cour avant d’être assommé

Dans les campagnes autrefois il n’était guère de famille qui n’élevait pas son cochon. Celui-ci logeait le plus souvent sous un appentis en prolongement de l’étable, avec une auge lourde, en pierre pour la stabilité, et une cour extérieure pour que l’animal bénéficie du soleil. C’était le “Tét à gorets” (le toit aux cochons) avec une ou plusieurs cases parfois.

Il fallait d’abord acheter le porcelet. La foire de Bournezeau avait la réputation d’être la meilleure de la région pour ça. Les marchandages se faisaient sur le Champ-de-Foire-aux-Gorets, actuelle place des Papillons. Des éleveurs de la région (dans les fermes) avaient une ou deux “gorettes” (des truies), et offraient à la vente plus de petits cochons qu’il n’en fallait pour couvrir les besoins de la zone. Il y avait des périodes plus favorables que d’autres pour le marché…

L’abattage des animaux se faisait autour de la saison d’hiver, toujours en dehors des grandes chaleurs. La période durait à peu près six mois, du 15 octobre au 15 avril, avec une forte activité au début et à la fin. Les familles élevaient souvent deux cochons par année, et s’arrangeaient pour en avoir toujours un, en élevage.

Une fois acheté, le petit goret mangeait tous les restes des repas de la famille, buvait les “lavures”, (les eaux plus ou moins grasses de la vaisselle). Il consommait le “petit lait” (lait écrémé de vaches et ses dérivés provenant de la fabrication du beurre). Il avait droit aussi à un petit complément de farine de “méteil” (mélange blé et avoine) ou d’orge, pour une meilleure croissance de l’animal. C’était un moyen de faire consommer les déchets comestibles qui auraient été jetés au fumier. Les familles mangeaient alors de la viande “à pas cher”, par rapport à la viande de bœuf, qui était achetée chez le boucher seulement pour les grandes occasions.

Venait le jour “J” : Vers 6-9 mois, selon que l’éleveur était généreux avec la ration de farine, le cochon, ayant atteint 100 à 120kg, était bon à tuer. C’est alors qu’intervenait le tueur de gorets, homme énergique en général puisque le travail était physique. En plus il se faisait aider d’un ou deux hommes de la maison qui devaient se tenir à sa disposition. L’heure était convenue, généralement tôt le matin, en même temps que les préparatifs d’usage : un peu d’eau tiède, un lit de paille servant d’isolant et deux barres de fer bien enfoncées dans le sol pour maîtriser l’animal.

Pour “sacrifier” le cochon, deux méthodes s’affrontaient. Fallait-il l’assommer ou pas, pour lui assurer une fin de vie plus douce? Certaines personnes suspectaient qu’après avoir reçu l’assommoir l’animal était paralysé et que la saignée était incomplète, au point de colorer la viande qui devenait rouge. D’autres prétendaient que la syncope n’avait aucune incidence sur l’aspect de la viande.

Le cochon, bien à jeun (pas moins de 24 heures), se laissait surprendre dans son tét. Un lien attaché aux deux pattes d’un côté de l’animal permettait de bien le maîtriser. Quand on tirait sur les cordes, celui-ci était déséquilibré et projeté par terre, il ne s’échappait jamais.

Dans ce cas l’animal se laissait promener à proximité du gibet jusqu’au moment où un petit coup sec bien placé sur la tête, le faisait tomber en syncope. Les hommes se précipitaient alors pour le maintenir fermement pendant la saignée. Une personne, généralement une femme, recueillait le sang nécessaire à la fabrication de la fressure ou des boudins. A l’aide d’une poêle, elle captait le sang avant de le déverser dans un seau en brassant énergiquement à la main pour éviter la coagulation.

Dans l’autre cas il fallait maîtriser l’animal, ce qui n’était pas une mince affaire avec les cordes solidement arrimées aux deux pieux prévus. L’énergie de deux hommes costauds, tenant chacun une oreille, n’était pas superflue... Le cochon poussait des hurlements qui ameutaient toute la campagne alentour. Une fois l’animal maîtrisé, alors, le tueur s’appuyait sur sa tête et d’un coup de couteau précis, lui tranchait la veine du cou. Le sang giclait par saccades, chaud et bouillonnant, se répandant dans la poêle, sans cesse agitée par les soubresauts de l’animal.

L’agonie ne traînait pas, tellement le cochon était vidé rapidement de son sang. Quelques secondes, et déjà la bête “s’éteignait”. Ses cris faiblissaient, ses spasmes diminuaient, l’animal devenant inerte rapidement. Un petit moment encore, puis dans le râle de fin de vie, la bête s’agitait avec le dernier souffle, c’était la fin…

Ensuite venait la préparation du cochon. Le brûlage d’abord. Un lit de paille était prévu pour y mettre le feu. L’animal était roulé méticuleusement dans les flammes pour brûler les soies sur toutes les parties du corps. Le rasage intervenait après, avec une râpe dure pour enlever la première peau en même temps que les derniers poils et les traces de brûlure. La dernière opération consistait à faire sauter les “soteuilles”, (onglons des pattes), en les tordant d’un geste bien précis. Enfin le lavage à l’eau tiède rendait la peau lisse et propre.

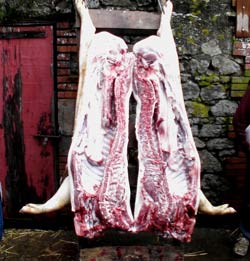

Ensuite le cochon était roulé sur une échelle. Les tendons des pattes arrière, dégagés de deux coups de couteau bien précis, liés avec une cordelette, servaient à attacher solidement la carcasse. L’ensemble était relevé, l’échelle appuyée contre un mur. L’animal, suspendu la tête en bas, était prêt à être vidé. Un premier coup de couteau faisait apparaître les tripes, (les intestins) puis la vessie, les rognons. Venaient ensuite le “chaudin” (l’estomac), recouvert de la “coiffe” (péritoine, appelé aussi dentelle) qui servait à couvrir le pâté, la “pire dure” (foie )sans oublier le fiel qu’il fallait jeter (très important). A l’aide d’un tamis recouvert d’un linge propre, tous ces viscères étaient récupérés pour la fabrication des boudins et des saucisses ; le nettoyage des tripes se faisant ensuite rapidement par les femmes, le plus souvent à l’eau courante d’une rivière... Restait la “pire molle” (poumons), celle-ci était accrochée aux doigts d’une fourche et suspendue contre un mur, le manche à terre.

Puis la carcasse était fendue en deux parties égales, la colonne vertébrale coupée ou sciée en son milieu jusqu’au bout de la tête. Il fallait attendre : la viande devait refroidir de 12 à 24 heures pour obtenir une meilleure fermeté de la chair avant de pouvoir la travailler.

C’est alors qu’intervenait une nouvelle fois le tueur de cochons, pour découper le “goret”. Il faut penser qu’à cette époque il n’y avait pas d’électricité pour faire du froid et que le sel et la cuisson étaient les seuls moyens de conservation pour la viande. Généralement à côté de la maison, une construction avec une large cheminée était prévue pour faire la lessive et cuire les patates à cochons. Ce jour-là, ce local était utilisé pour la cuisson. Généralement la découpe se faisait sur la grande table de la cuisine, les morceaux étant triés par catégorie.

Dans certaines maisons la découpe était simple : deux jambons et deux épaules largement prélevées, à accrocher dans la cheminée pour faire sécher et fumer. Des côtes étaient bien recouvertes de sel pour être mises dans le charnier, sorte de grand récipient en terre cuite fermé par un couvercle. Il ne restait guère de morceau à cuisiner. A l’inverse, dans d’autres familles, la cuisine était plus subtile avec la fabrication de 2 ou 3 spécialités : Saucisses, pâté, rillettes, et boudins ou fressure pour utiliser le sang.

Ah ! la fressure. Plat délicieux, très apprécié autrefois. Chaque famille avait sa recette dite “de grand’mère” (puisque, en général, la cuisine était l’affaire des femmes depuis des générations). La viande utilisée provenait essentiellement du désossage (tête, pieds quelquefois). La couenne (la peau) y était ajoutée, les oreilles aussi. Le tout était broyé au moulin à viande, additionné d’eau, de pain, d’un peu de sel, d’épices et porté à ébullition dans une lessiveuse bien propre. Il fallait brasser tout le temps pour éviter la prise au fond et là, les enfants étaient souvent mis à contribution (je fus de ceux-là). Il fallait aussi goûter souvent pour le dosage des épices, surtout de la cannelle dont la saveur était importante pour le goût. Le sang y était ajouté, plus ou moins aussi, avec doigté. Après 3 ou 4 heures, la fressure était cuite ; l’eau évaporée la rendait consistante. Il ne restait plus qu’à la laisser refroidir avant de la mettre en pot de grès, puis de la recouvrir de saindoux (de la graisse bien blanche) pour assurer l’étanchéité et donc la conservation.

Les jambons (les vrais, par rapport aux épaules), c’étaient des morceaux incontournables dans le cochon. Là encore chaque famille avait son savoir-faire et s’appliquait. Le toilettage et la désinfection à l’eau de vie étaient les premières opérations. Puis intervenait le salage. Cette phase durait un certain temps, suivant un barème de poids : tant de livres, tant de jours dans le sel. Souvent, un vieux drap bien serré autour du jambon était cousu pour un meilleur contact avec le sel. D’autres familles le mettaient dans une caisse, complètement enfoui dans le sel et chargé. Après le salage, le jambon pouvait être accroché directement dans la cheminée pour continuer sa conservation avec le séchage et le fumage, ce dernier donnant du goût à la viande. D’autres méthodes étaient utilisées. Après la phase de salage le jambon était soigneusement lavé. Une mixture de graisse et de cannelle était appliquée sur la partie découpée du jambon pour la conservation. Tous ces ingrédients donnaient un goût succulent au jambon qui restait presque symboliquement dans la cheminée. Ainsi, séchée modérément la viande était plus tendre. Ensuite la conservation se faisait dans une poche achetée pour cela ; du tissu laissant passer de l’air tout en barrant le passage des insectes (mouches ou autres). Au fur et à mesure de la consommation, les tranches nécessaires étaient coupées avant de les faire cuire au-dessus des braises incandescentes activées par les graisses fondantes du jambon…

La cuisine de cochon finie, les andouilles, les jambons et les chapelets de saucisses terminés étaient pendus dans la maisonnée. Des clous étaient prévus au plafond pour ça, entre la cheminée et une fenêtre, ou encore, entre deux poutres, ou accrochés au rideau d’un lit… L’odeur de la viande se répandait dans le logement, y compris dans la chambre d’à côté. C’était la pratique, dans toutes les maisons de campagne, c’était comme ça…

Le cochon, autrefois, dans les campagnes, avait une grande importance. Il permettait à la population de manger sainement. La viande grasse apportait l’énergie physique dont avaient besoin les hommes et les femmes de cette époque, avant la mécanisation…

Noms des anciens tueurs de cochons, selon Bernard B

Bournezeau:Eugène G

St-Vincent-Puymaufrais : Élie T