« Aujourd’hui dimanche 17ème du mois de février 1704 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay convoquée par et à la diligence de Maître Louis V

Les plus anciens actes rédigés par les notaires de Bournezeau

remontent à 1692. Leur étude nous révèle l’existence d’une institution

politique au sein de la paroisse dans la première moitié du XVIIIème

siècle. Cette institution qui existait depuis au moins le XVIème

siècle, était l’assemblée des habitants et constituait l’unité de base de

la vie administrative locale sous l’Ancien Régime. Elle était chargée du

temporel de l’Église dont elle choisissait le fabriqueur et de la vie

politique de la communauté villageoise dont elle désignait les collecteurs

et les syndics.

Le rôle du notaire était de retranscrire un compte-rendu pour

donner une valeur officielle aux décisions prises par l’assemblée. Cette

dernière pouvait se réunir plusieurs fois dans l'année.

Bien que très lacunaire, le temps a préservé 25 actes notariés

retrouvés dans les minutes de deux notaires de Bournezeau : Jean L

Voici 2 extraits d’actes rédigés par le notaire Jean L

« Aujourd’hui dimanche 11ème du mois de septembre 1701 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Creil-Bournezeau étant sous les halles dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche en la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée par Maître Gabriel Payneau , procureur-syndic de la dite paroisse (…) »

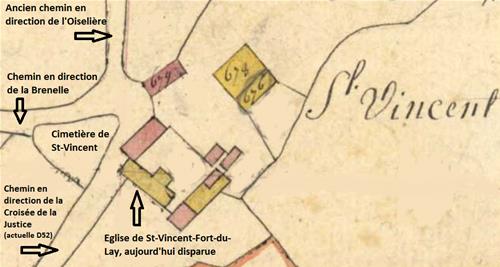

« Aujourd’hui dimanche 17ème du mois de février 1704 en l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Saint-Vincent-Fort-du-Lay convoquée par et à la diligence de Maître Louis Vrignonneau syndic perpétuel de ladite paroisse,étant au-devant de la grande porte et entrée principale de l’église paroissiale dudit Saint-Vincent hors lieu saint à l’issue de la grande messe paroissiale au son de la cloche en la manière accoutumée(… ) »

Une ordonnance de 1559 interdisait les réunions dans des lieux

privés comme chez les particuliers ou dans les cabarets. Elles ne

pouvaient pas non plus avoir lieu dans un lieu consacré comme l'église.

Les mairies n'existant pas à cette époque, les habitants de Bournezeau se

réunissaient sous les halles et ceux de Saint-Vincent devant la porte

principale de l'église. À Thorigny, les habitants se réunissaient dans le

cimetière qui jouxtait l'église.

La grande messe dominicale rassemblait l'ensemble des paroissiens,

d'où l'opportunité de placer les assemblées juste à la sortie de la messe,

au son de la cloche. Elles étaient convoquées plusieurs jours auparavant à

l'initiative des habitants, du fabriqueur, du curé, des collecteurs ou, le

plus souvent, du syndic. Le motif de l'assemblée devait être précisé. Le

curé, lors des messes précédentes, en informait les paroissiens.

Étaient convoqués « les manants et habitants de la

paroisse ».

Dans certains actes, était mentionnée l'expression suivante : « faisant et composant la plus grande et saine partie des habitants ».

Il s'en suivait la liste de plusieurs paroissiens qui savaient signer et

qui payaient la taille, le plus important des impôts directs sous l'Ancien

Régime. Une grande majorité des participants étaient des bourgeois, des

fermiers, des laboureurs... Il est néanmoins impossible de donner le

nombre d'habitants réunis car ils n'étaient pas tous nommés.

Le seigneur des lieux pouvait y assister. Dans aucun des 25 actes

retrouvés, il n'est fait mention de la présence du seigneur du marquisat

de Bournezeau,

Pareillement on ne retrouve aucune femme mentionnée à Bournezeau ou

à Saint-Vincent. Cependant elles pouvaient délibérer si elles étaient

chefs de famille, autrement dit veuves, et imposables.

1) Le syndic

C'était l'une des personnes les plus importantes de la paroisse. Il

représentait la communauté villageoise et son pouvoir dépendait de la

volonté des habitants qui le choisissaient lors d'une assemblée. Le syndic

s'occupait des affaires publiques de la paroisse et était souvent à

l'initiative des convocations des assemblées pour délibérer de ces sujets.

Sa charge était prenante même si nous ignorons, faute de documents,

son rôle précis dans nos deux paroisses. De ce fait, il n'était pas soumis

à la collecte, ni à la corvée (impôt direct). Son mandat ne devait pas

excéder 3 ans. Il devait évidemment savoir lire et écrire.

Pour Bournezeau, 4 actes sur 14 concernaient la nomination d'un

nouveau syndic :

- Le 14 juin 1722, Jean-Nicolas P

- Le 8 décembre 1723, VincentP

- Le 7 octobre 1725, André G

- Le 8 septembre 1727, André B

À Saint-Vincent-Fort-du-Lay également, 4 actes concernant le choix

du syndic sont parvenus jusqu'à nous :

- Le 25 septembre 1717, l'assemblée nommait Jacques B

- Le 22 octobre 1719, Jacques V

- Le 18 avril 1723, René R

- Le 3 mars 1743, Pierre M

2) Le fabriqueur

À l'instar du syndic, le fabriqueur était nommé par la communauté

des habitants. Le curé devait probablement avoir un droit de regard

puisqu'ils étaient amenés à travailler ensemble. Toutefois le dernier mot

revenait aux habitants. Ainsi en juin 1761, dans la paroisse de la

Couture, le syndic et le curé s'étaient opposés à une candidature au poste

de fabriqueur. Ce candidat fut pourtant élu à l'unanimité par les

habitants.

Le fabriqueur était chargé de la gestion de la fabrique et des

biens temporels de l'église. Il était dépositaire de tous les titres et

papiers de ladite fabrique comme les livres, les ornements, des reliques.

Il devait savoir lire et écrire. En contrepartie, il était déchargé de la

corvée et de toute charge publique : Il ne pouvait pas être choisi

comme collecteur de l'impôt par exemple.

Nous n'avons en notre possession qu'un seul acte de nomination d'un

fabriqueur. À l'initiative du syndic de Saint-Vincent-Fort-du-Lay, Louis V

« Ledit V

3) Les collecteurs

Les habitants, réunis par le syndic en assemblée et obligatoirement

en sa présence, devaient nommer des collecteurs tous les ans à la

pluralité des voix. Ils étaient chargés de rédiger les rôles des tailles

(on les appelait alors les collecteurs-asséeurs) puis du recouvrement.

Nous reviendrons sur le principe de cet impôt direct au XVIIIème siècle.

Les collecteurs devaient donc savoir lire et écrire. Ils devaient

être également jugés bons, solvables et capables par la communauté

villageoise. Eux-mêmes taillables, ils étaient responsables sur leurs

biens des deniers amassés. Ils étaient même parfois obligés de faire des

avances sur leurs propres deniers. Ils devaient donc nécessairement avoir

une assise financière personnelle solide.

Pour ce travail, ils se rémunéraient en prélevant une somme plus

élevée sur les contribuables. Cette rémunération était cependant loin de

les dédommager puisque cette charge était risquée financièrement et très

prenante. Ils devaient parfois mettre leur propre activité en suspend

pendant leur fonction.

Cette charge n'était donc pas recherchée. En étaient exemptés les

nobles, les membres du clergé, les septuagénaires, les infirmes, les pères

de 8 enfants mariés, les fabriqueurs, les syndics, les greffiers, archers,

arpenteurs, commis, maîtres d'école, le sacristain, les médecins et

chirurgiens.

À Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay 16 actes sur 25

concernaient la nomination des collecteurs et des questions liées à

l'imposition. Au début du siècle 6 collecteurs étaient nommés à

Bournezeau, puis un 7ème à partir de 1723 ; seulement 2 à

Saint-Vincent. Pour illustrer la difficulté de nommer un collecteur, une

assemblée fut particulièrement houleuse à Bournezeau en 1724. Voici le

compte-rendu dans sa quasi-intégralité :

« Aujourd’hui dimanche 16ème du mois de janvier 1724 en

l’assemblée des manants et habitants de la paroisse de Creil-Bournezeau

étant sous les halles dudit lieu à l’issue des Vêpres au son de la cloche

en la manière accoutumée, icelle assemblée convoquée par Jean T

L’assemblée a désigné comme 7ème collecteur-asséeur Thomas T

Il n’y a aucune signature sur le procès-verbal à l’exception de

celle du notaire M

Avant 1789, nos deux paroisses étaient rattachées

administrativement à l'élection de Fontenay-le-Comte, dans la généralité

de Poitiers. Le principal impôt direct était la taille dite “personnelle”,

c'est-à-dire qu'elle était prélevée sur le revenu de chaque roturier. Pour

cela, le pouvoir devait faire une enquête annuelle afin d'être informé sur

la situation de chaque contribuable. Ces enquêtes étaient confiées aux

collecteurs-asséeurs. Dans le sud de la France, la taille était dite

“réelle” parce qu'elle était basée sur la propriété foncière,

Cet impôt, créé au XVème siècle, était devenu une des

principales ressources du budget de l'État. Le montant total était fixé

par le roi en son Conseil, ensuite divisé entre les différentes

généralités du royaume, puis partagé entre les élections et enfin entre

les paroisses par le biais des collecteurs-asséeurs. Ces derniers

rédigeaient des tableaux ou rôles sur lesquels était inscrit le nom de

chaque chef de famille et éventuellement le montant que chaque feu (ou

foyer) devait payer.

Une fois les rôles établis et vérifiés par un officier de l'élection, ils

étaient publiés un dimanche à l'issue de la messe, à la porte de l'église.

Ainsi, en cas de désaccord sur le montant de l'impôt, le contribuable

pouvait faire appel.

Dans un dernier temps, les collecteurs se rendaient dans chaque feu

pour prélever les paiements échelonnés théoriquement le 1er jour des mois

de décembre, mars, mai et octobre.

S'ils étaient confrontés à un problème et pour se couvrir, ils

réunissaient une assemblée villageoise qui prenait la décision.

Le 22 janvier 1713, par exemple, les collecteurs de Bournezeau

avaient sollicité l'assemblée pour prendre la décision d'imposer ou non

des métairies et borderies de la paroisse appartenant à des propriétaires

vivant en dehors de la paroisse. « (…) A quoi les habitants ont

tous d'une unanime voix donné plein pouvoir (…) auxdits collecteurs

(…). »

L'assemblée leur avait également promis le remboursement des frais que les collecteurs devaient engager si les métairies étaient réellement exemptées de toute taxe. L'intérêt pour la communauté était qu'un maximum de feux payassent la taille afin d'alléger la charge de chaque contribuable. Bien évidemment la Taille n'était pas le seul impôt de l'Ancien Régime. On peut citer, pour les plus importants, la capitation, le vingtième, les corvées, le cens, la dîme... Notre région n'était pas soumise à la gabelle, l'impôt sur le sel. Grâce à ces quelques actes notariaux, nous avons connaissance d'une réalité politique au XVIIIème siècle : les habitants de Bournezeau et Saint-Vincent-Fort-du-Lay, réunis en assemblée, avaient le pouvoir de choisir leurs représentants locaux qu'étaient les syndics, les fabriqueurs et les collecteurs. Toutefois les assemblées n'étaient pas totalement indépendantes puisqu'elles étaient sous la surveillance à la fois de l'État, des seigneurs locaux et de l'Église.

Les actes notariés nous donnent encore le nom et la fonction d'un certain nombre d'habitants de nos deux paroisses, informations intéressantes pour les généalogistes et les historiens locaux.