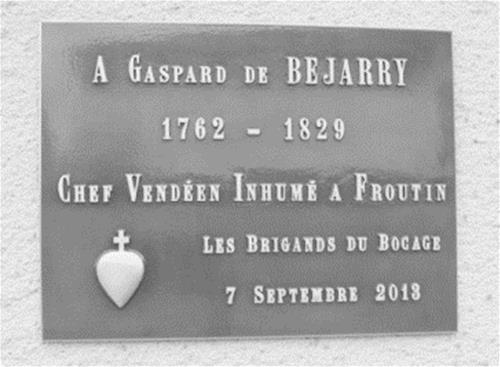

Les “Brigands du Bocage” à St-Germain-de-Prinçay

Le 7 septembre 2013, sous l’inspiration d’Henri de V

Son père, Charles François de B

Gaspard (Son vrai nom était Anne-Gaspard-Bonaventure) était le 3ème

mais au moment de la révolte vendéenne, il était devenu l’aîné :

Charles, lieutenant de vaisseau, avait péri en mer en 1769 dans une

expédition envoyée dans l’Océan Indien par Louis XVI pour retrouver le

navigateur

Auguste a épousé le 19 janvier 1802 Marie Madeleine

Amédée fut député, conseiller général. Il est resté à la

Roche-Louherie. Pendant la guerre, il a eu un rôle important dans l’armée

du centre et comme négociateur auprès de la Convention et au traité de la

Jaunaye (voir Au fil du Temps n°9). Il est mort en 1844.

Il a été baptisé le 14 juillet 1762 à Luçon. Au château de

La-Roche-Louherie, il y avait beaucoup plus d’habitants

qu’aujourd’hui. : La famille de 13 enfants, les familles de

domestiques, et probablement une ferme pour fournir au château toute la

nourriture.

Les bâtiments avaient probablement l’aspect d’un logis. Nous

pouvons les imaginer d’après le plan du cadastre napoléonien qui date de

1825, après une première reconstruction de ce qui avait été brûlé. La

chapelle n’existait pas, ni les tours rondes. Le fronton central du

château actuel a été rajouté. Mais la disposition autour d’une cour carrée

apparaissait déjà.

Comment la famille était-elle organisée pour fournir de

l’instruction à ces enfants ? Un précepteur avait-il été recruté, ou

les enfants ont-ils été scolarisés à l’extérieur ? Gaspard entra à

l’école royale militaire de La Flèche en 1771. Il avait 9 ans. C’était une

école gratuite réservée aux fils des familles nobles se destinant “au

service du roi dans ses guerres”. Les élèves y entraient pour 7 ans et

restaient dans l’établissement pendant les vacances. Ses deux frères,

Achille et Armand y sont allés en 1774. Mais en 1776, cette école a été

fermée et ses élèves dispersés en différents lieux. Il est probable que

Gaspard soit allé à l’école militaire d’Effiat, dans le Puy de Dôme. En

1780, il combattait peut-être aux Antilles. Il fut sous-lieutenant le 17

août, à 18 ans, dans son régiment qui portait le nom du Maréchal de T

Il fit une deuxième fois ses preuves de noblesse pour être chevalier de justice de l'ordre Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de Malte) en 1781. Ses deux frères, Achille et Armand qui ont peut-être fini leur scolarité à Pontleroy ont obtenu la même distinction en 1784. Cette fois, il ne suffisait pas de prouver la noblesse de ses ascendants patrimoniaux sur 4 générations, comme pour l’entrée à l’école militaire, mais aussi du côté des femmes sur 150 ans. “Chevalier de Malte” était un titre surtout honorifique, mais il était recherché par les cadets des familles pour l’éventualité d’obtenir un poste de commandeur. Gaspard avait donc fait des vœux, dont celui de chasteté, mais il aurait pu facilement en obtenir la levée pour se marier. Il vint en Bas-Poitou vers 1792. La Révolution confisqua les biens français de l’ordre de Malte en 1792.

M. de V

« Gaspard de B

Gaspard […] n'était pas d'accord avec la stratégie générale. Lui

était contre le combat en ligne, il était partisan d'un combat

d'embuscades, de harcèlement. Il était Chouan avant l'heure, comme aura

fait C

Et l’orateur expliqua que Gaspard fit partie de l'Armée du Centre,

occupa longtemps avec 400 hommes le château de la Roche-Louherie, prit

part aux affaires des Quatre-Chemins, de Chantonnay, de Fontenay-le-Comte,

de Luçon. Il ne passa pas la Loire. Il commanda quelque temps la division

de Saint-Paul-en-Pareds.

« C'est à Gaspard que l'on doit le sauvetage de nos propriétés sur

le bord du Lay. En 1794, celles-ci ont été épargnées, car à chaque fois

que les Colonnes infernales passaient la frontière de Sainte-Hermine, il

intervenait avec ses hommes. C'est ainsi qu'il a sauvé la cloche de La

Réorthe. Vous pourrez en lire l'histoire dans le n°2 du Cri de la

Chouette. »

Son neveu Amédée parle de lui dans son livre:

« Gaspard-Bonaventure, l'un des chevaliers de Malte, se trouva, lui aussi, engagé dans les luttes. Mais devenu l'aîné par la mort de son frère Prosper, qui avait succombé en Belgique, il songea à défendre le fief principal de la famille.

Il demanda et obtint d'aller s'établir à la Roche, avec quatre à cinq cents hommes, la plupart voisins du château. Mais il ne put y tenir d'abord et rejoignit l'armée, qu'il abandonna après ses premiers revers. Plus tard, après le passage de la Loire, il revint à la Roche, et parvint à s'y maintenir jusqu'à la pacification.

Il avait commandé la division de Saint-Paul, avant que cette division fût réunie à celle de mon père, qui vint de Mouchamps, où il commandait d'abord, établir son quartier général au Boistissandeau. Il put s'y défendre tant qu'il eut des hommes avec lui. Gaspard fit sa soumission à Fontenay, bien avant ses frères. »(Souvenirs Vendéens p 61)

Il fit sa soumission assez longtemps avant la mort de

Plusieurs éléments de sa vie donnent à penser que cet homme conduisait sa vie seul, sans prendre l’avis de son entourage : sa façon de participer aux guerres de Vendée, la fin de sa vie.

Après avoir vécu le désastre de la bataille de Luçon, il n’a plus voulu participer aux grandes batailles. Il les trouvait trop coûteuses en vies humaines et savait que les vendéens ne pouvaient pas tenir les places qu’ils avaient durement conquises. Il était partisan des combats de harcèlement et d’une organisation pour défendre des places fortes.

C’est ce qu’il a mis en pratique avec ses hommes de Saint-Paul-en-Pareds dont il était le chef de paroisse. Il a défendu la Roche-Louherie

« La position était facile à défendre. La boucle que forme le Lay. n'a que deux ou trois mauvais gués, dont les eaux sont profondes, et fait une défense naturelle. Le seul pont, celui de la Rochette était coupé ; tous les bateaux, pris par les Vendéens, étaient coulés. Le côté libre, celui du nord-ouest, s'ouvrait sur le pays Insurgé » (Souvenirs Vendéens)

Il devait s’entendre à merveille avec le curé D

Les nouvelles règles ne donnant plus automatiquement le domaine principal à l’aîné qu’il était devenu l’ont privé du château familial. La succession a provoqué une séparation avec sa famille.

« Gaspard, mécontent de voir la Roche lui échapper par le sort, se sépara pour toujours de la famille»… « Dans le partage, fait d'autorité avec les membres de la famille présente, le sort avait donné la Roche à Antoinette ; elle échangea son lot contre celui de mon père et c'est ainsi que la Roche est tombée dans notre branche. » (Souvenirs Vendéens)

Maurice B

« une gentilhommière construite au XVIIe siècle et agrandie en 1788 […]. Cette gentilhommière, Gaspard

de Béjarry l’a achetée en 1810 et il y est mort en 1829. Il est enterré dans le cimetière voisin. »

Le logis ayant appartenu auparavant à un pasteur protestant possédait

son propre cimetière.

Avant de l’acheter, Gaspard a vécu à Saint-Germain-de-Princay

puisque « le 27 mai 1798, il y fut arrêté comme suspect et incarcéré

à Fontenay. Quelques mois plus tôt, il s’était caché à Froutin en

compagnie de Louis-Dominique U

Il mourut célibataire à Froutin, de Saint-Germain-de-Prinçay, le 23

juin 1829.