À Puymaufrais, nous ne ferons pas l’inventaire suivant les époques, des matières enseignées et des moyens dont les écoles disposaient. Même les listes des enseignants n’ont pas toujours été conservées.

Quand on parle de l’école d’autrefois, on se rappelle du tableau noir, de la craie, des encriers sur les pupitres en bois où la peinture noire ne recouvrait plus les marques laissées par des générations d’élèves à la pointe du compas.

En réalité, chacun de ces objets a sa propre histoire. L’utilisation de l’ardoise a précédé celle du tableau noir, qui est ensuite devenu vert avant d’être remplacé par le tableau blanc, le papier, et maintenant le tableau numérique.

De la plume d’oie avant 1800 au stylo bille ou feutre vers 1960, en passant par le porte-plume avec la plume “Sergent-major”, le progrès technique a amélioré les outils de l’écolier. Mais les premières écoles ne disposaient que de très peu de matériel.

À Puymaufrais, nous ne ferons pas l’inventaire suivant les époques,

des matières enseignées et des moyens dont les écoles disposaient. Même

les listes des enseignants n’ont pas toujours été conservées.

À Puymaufrais, l'invention de l'école ne remonte pas à pas Charlemagne. Cependant, comme dans beaucoup d’autres communes, quand Jules Ferry a fait appliquer les lois scolaires de 1881, qui rendaient l’école gratuite, laïque et obligatoire, cela n’a pas fait un grand changement. Beaucoup d’enfants allaient déjà à l’école avant cette date, et l’obligation a été bien mal respectée ensuite. Les familles avaient encore besoin du travail de leurs enfants, et l’absentéisme était peu sanctionné.

Depuis une ordonnance de 1816, la gratuité existait déjà pour les

“indigents” dont la liste était dressée chaque année par le conseil

municipal : 23 garçons et 10 filles en 1872 ; 18 garçons et 9

filles en 1877 ; 21 garçons et 9 filles en 1879. Pourquoi plus de

garçons que de filles ?

La laïcité apparaît, à la fin du 19e siècle, comme un

moyen pour la république de se débarrasser de la tutelle de la noblesse et

du clergé. Cette opposition a mis en concurrence l’école publique et

l’école privée et a provoqué, partout en France, le développement des

écoles depuis la fin du 19e siècle. Déjà, au 18e

siècle, la concurrence entre les catholiques encouragés par le roi et les

protestants qui voulaient que chacun puisse lire la bible avait contribué

à multiplier le nombre des écoles en France.

Mais, s’il y avait déjà une école à La Réorthe avant 1715, puis à

St Juire avant 1750, il faut attendre 1787 à Puymaufrais avec le “régent”

Pierre Jérôme C

A cette époque, on enseignait d’abord le catéchisme, le

plain-chant, la lecture, puis l’écriture et l’arithmétique. Un peu de

latin aussi pour les offices et la civilité. Souvent, c’est le maître qui

accueillait les élèves chez lui et il logeait ceux dont les familles

étaient trop éloignées. Peut-être que l’état des chemins, l’habitat

dispersé et la garde des troupeaux expliquent le moindre nombre d’écoles

dans le bocage que dans la plaine au temps des rois. Le calendrier des

jours de classe variait en fonction des travaux des champs et le régent

comme ses élèves devait participer aux métives. La Révolution a bouleversé

ce début d’organisation scolaire et l’école de Puymaufrais a disparu.

En 1833, la loi Guizot a imposé à toute commune de plus de 500 habitants

de financer une école primaire et salarier un instituteur. Il y a eu des

inspecteurs, des écoles normales pour former des instituteurs, des manuels

scolaires.

La situation à Puymaufrais est décrite par le maire,V

« Comme notre commune est si peu riche et si peu nombreuse, nous n’avons jamais eu assez de moyen pour pouvoir payer un instituteur. Nous en avons eu un pendant un an à deux ans à peu près, mais la misère le chassa attendu qu’il n’avait point d’élèves et aucune indemnité de la commune. Ainsi, Monsieur, je prévois qu’il est impossible d’accomplir votre demande sur ce sujet. »

L’école a sans doute été créée dans les années qui ont suivi.

Au recensement de 1836 Jean-Baptiste C

ahors est noté comme instituteur. Il était aussi sécrétaire de mairie. Originaire de Saint Jean de Beugné, il s'est marié en 1841 avec Rosalie Guichard, fille de Jacques Guichard et Magdelene Orveau . Ils ont eu deux enfants : Marcel et Rosalie. Il est mort à 32 ans le 17 mai 1848.

Le 6 août 1837, le conseil municipal a dressé la liste des indigents pour recevoir l’instruction gratuite dans l’école primaire de cette commune.

Huit enfants ont été désignés pour recevoir cette instruction, savoir celui de J. L

aurent , de Louis Mériot , du bourg de Puymaufrais, celui d’Audureau François, de Chevallier , d’Ardouin du village de l’Augoire, celui de Pété de la Brenelle, D’Ouvrard Louis du village des Gâts, de Gouraud Jean de Champ Chevrier. »

En 1840, le conseil vote au budget additionnel une somme de 133 F pour divers articles concernant l’école primaire

En 1851, le logement de l’instituteur a posé problème : il

n’y avait pas de cheminée.

On ne sait pas où se situait cette école.

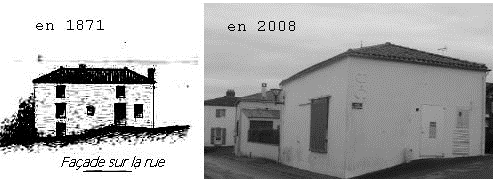

Les recherches de la municipalité ont abouti en 1852 à l’achat

d’une maison que le maire, de C

2 chambres au rez-de-chaussée, 2 à l’étage, une cave, une écurie et un

jardin. Jacques D

Pour rembourser l’emprunt de 1700 F contracté par la commune

sur 3 ans, comme les ressources et les subventions n’étaient pas

suffisantes, il a été décidé de vendre deux terrains : “La mare aux

canes” et “Le Plassis”.

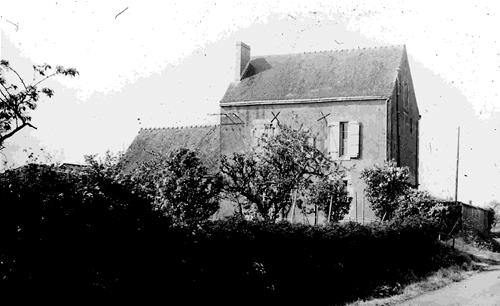

Cette maison, située sur la rue Principale a été revendue en 1877.

Elle a servi de nouveau d’habitation. Un des derniers locataires en a été

Louis A

En 1859, l’instituteur, M D

« J’ignore Monsieur l’Inspecteur si les autorités locales ont à se plaindre de moi et si c’est pour se venger qu’elles laissent ainsi tout dépérir. »

Il faisait état de l’humidité, de mousse verdâtre sur les murs, de la pluie tombant du toit, de l’eau sortant des fondations qui ruisselait dans la classe.

« Je me contenterai de vous dire que la semaine dernière les enfants n’ont presque pas pu écrire à cause de l’eau qui, tombant sur les tables les inondait au point que les livres et les cahiers étaient trempés. »…« Le maître n’a même pas une seule table où il puisse mettre les quelques livres dont il peut avoir besoin car il ne peut donner ce nom à trois planches mal unies et appuyées sur trois pieds. »

Les réparations chiffrées par l’architecte départemental (V

C

« À mon avis, je ne pense pas que l’agrandissement de la classe soit utile, car dans 63 mètres carrés, on peut mettre bien à l’aise 75 enfants. Je reconnais au contraire l’urgence d’un puits et l’amélioration apportée par les deux petites fenêtres au 1er étage du côté du midi. »

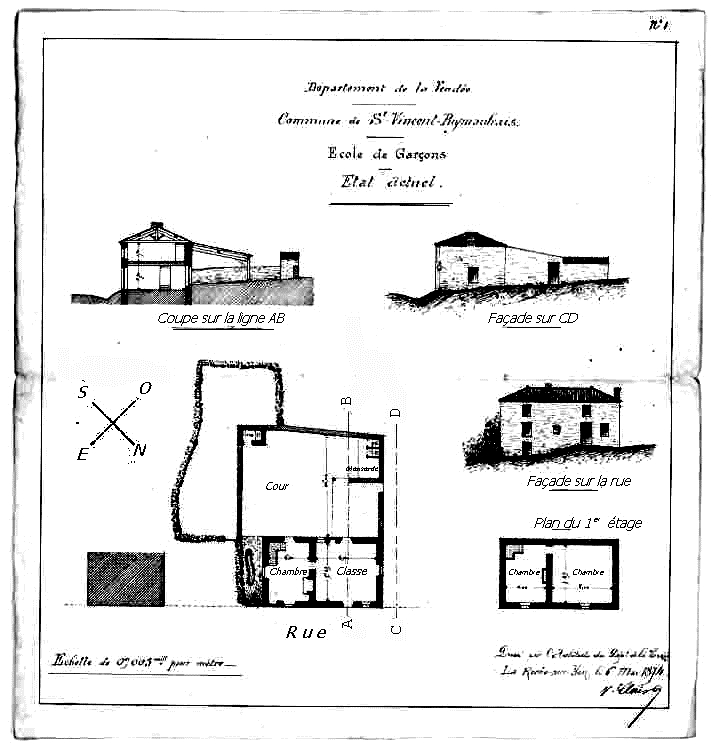

L’année suivante, dans une lettre adressée au préfet, le même architecte décrivait une école plus petite :

« La classe qui n’a que 6 m sur 5,60 m ou 33,90 m2 est insuffisante pour la population qui est de 934 h ; Sa hauteur n’est que de 2,70 m sous plancher.

[…]Le logement de l’instituteur se compose au rdc d’une pièce servant à la fois de mairie, d’une chambre au-dessus n’ayant que 1,70 m de haut et d’un grenier sur la classe.

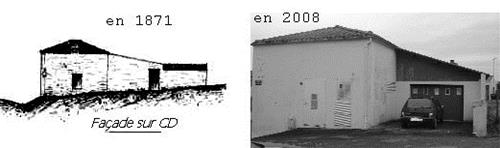

Une petite cour, un hangar et des livres

Surface totale 2, 27 ares »

V

La vente d’un terrain 400 F par Armand

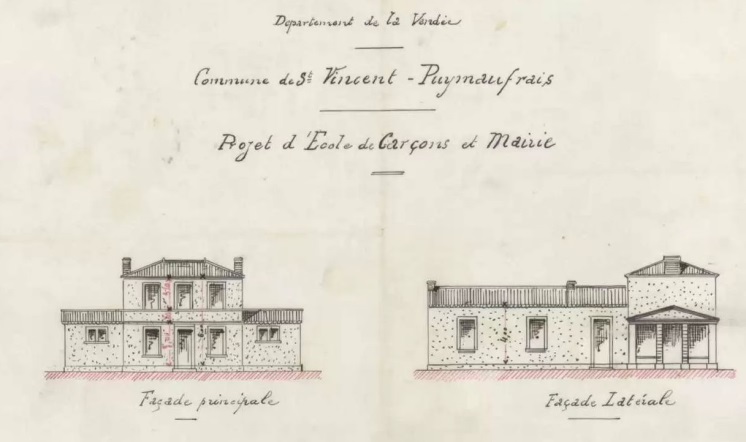

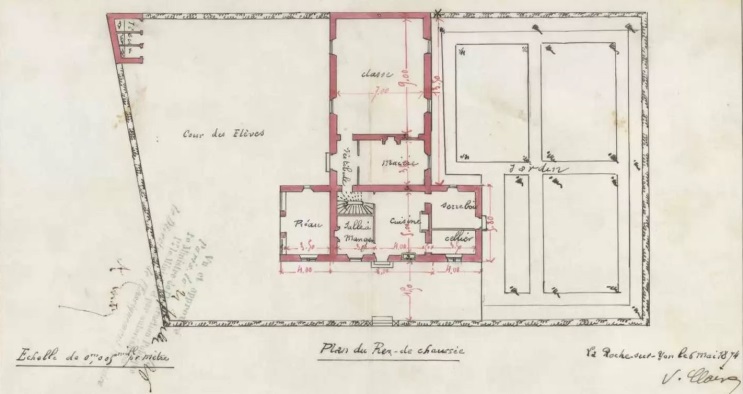

Le plan de construction dressé en 1874 par R.C

L’instituteur de cette époque s’appelait R

En 1851, Bessy

En arrivant, les religieuses trouvèrent un logement dont une pièce

du rez-de-chaussée pouvait convenir à l’installation d’une classe. Une

petite dépendance fut affectée à la classe des petits en attendant que la

construction d’une véritable salle de classe soit effectuée. C’est

probablement aujourd’hui l’atelier de Monsieur C

Un contrat signé en 1859 entre les familles B

Les bienfaiteurs fournissaient les bâtiments, le mobilier classique

et celui des sœurs, les réparations locatives, les frais de voyage des

sœurs pour les vacances. La communauté s’engageait à donner deux sœurs

pour l’école et une sœur pharmacienne. Le prix de la scolarité fut fixé à

1 F pour les petits et 1,50 F pour ceux à qui il était donné des

leçons d’écriture. Les enfants pauvres ne devaient être admis qu’à l’âge

de huit ans et leur nombre ne devait pas dépasser le quart de la totalité.

En 1868, la commune fut dispensée d’ouvrir une école publique de

filles en échange d’un engagement de Ste Marie de Torfou d’accueillir les

enfants indigents moyennant une subvention mensuelle de 1 F.

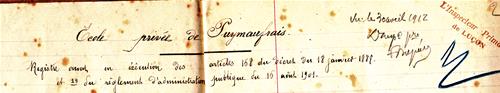

En 1902, les religieuses de Torfou ont dû faire une demande

d’autorisation d’enseigner. Voilà l’appui que leur fournissait le conseil

municipal :

« Le conseil constate que depuis 40 ans les religieuses de Torfou tenant l’école privée de cette commune ont rendu les plus grands services, que la fermeture de l’école a causé dans toute la commune une inquiétude profonde […] émet un avis entièrement favorable à la demande faite par la congrégation de Torfou. »

En 1904, comme congréganistes, les religieuses ont perdu le droit

d’enseigner. À partir de 1905, elles ont repris leur nom de jeune fille.

Les sœurs sont restées jusqu’en 1942.

En 1865, alors que se construisait l'église, l'instituteur

recevait un traitement de 200 F par an. Les rétributions scolaires

finançaient les autres dépenses: 468 F. Les questions posées au

conseil municipal étaient alors nombreuses: Il refusait l'ouverture d'une

école de filles. Il n'avait pas les moyens d'ouvrir une école de hameau

qui aurait résolu le problème de l'éloignement, en particulier pour les

cours d'adultes, le soir.

Au moment des lois scolaires, en 1881, avec 972 habitants, la

commune n’avait pas d’école publique de filles, mais une école

congréganiste en tenait lieu. L’inspecteur d’académie en demanda

l’ouverture au préfet par une lettre de 1883. Le conseil municipal

“demande instamment l’ajournement de la question”. Il juge cette “dépense

inutile puisque l’école libre a suffi à tous les besoins depuis 1863”,

alors que “la population s’est abaissée de 1 008 à 982 habitants”.

Cet ajournement fut accordé, mais l’inspecteur primaire reçut la mission

de rechercher un local à louer. N’en trouvant pas, il envoya au maire, en

1886, une injonction de trouver un local. Le préfet envoya une mise en

demeure, mais en 1887, il répondit au maire en faisant la distinction

entre l’obligation de créer une école de filles, qui doit être immédiate,

et le choix du logement qui est moins urgent.

L’instituteur de l’école des garçons, R

Les derniers occupants de la maison de R

Finalement, à 55 ans, R

En 1996, le maire a accepté que cette école soit transférée à l’Augoire et devienne mixte, suite à la demande de l’inspecteur départemental relayée par l’inspecteur d’académie et le préfet.

Le 27 juin 1904, le ministre de l’Instruction Publique et des

Beaux-Arts signe un arrêté portant création d’office d’une école de

filles. De B

Cette maison est actuellement la propriété d’Auguste B

Le bail arrivant à expiration en 1913, l’inspecteur d’académie a écrit au

conseil municipal, relayé par le préfet. Dans sa séance du 24 juin 1913,

le conseil municipal a décidé que le bail devait être prolongé jusqu’au 29

septembre 1914 et qu’il y avait lieu de construire une école de filles

dans le bourg.

Un projet rédigé par M.B

On ne voit plus trace de ce projet dans les délibérations du

conseil municipal les années suivantes. La guerre a probablement changé

les priorités de l’administration et les élèves manquaient.

Les dernières élèves de cette école étaient les filles H

Dès le 25 août 1867, le conseil municipal se souciait d’ouvrir une école de hameau :

“Une école de hameau […] pourrait avoir raison d’être si les ressources de la commune le permettaient.”

L’administration s’y intéressait également. Le 19 janvier 1884, l’inspecteur d’académie fit un état des lieux dans une lettre adressée au préfet :

« Le chef-lieu est situé dans la partie méridionale de la commune et ne renferme qu’un petit nombre de feux. La plus grande partie de la population est disséminée sur toute la surface dans un grand nombre de hameaux et de métairies isolées. La commune ne possède qu’une école de garçons. L’école de filles est libre. L’une et l’autre sont trop petites pour la population scolaire qui est appelée à la fréquenter. En effet, elles n’ont chacune que 63 m2 pour 148 enfants d’âge scolaire.[…]

Il est de toute nécessité d’installer une école mixte de hameau dans la partie septentrionale de la commune.

Si l’on construisait aux environs du Bournier, elle pourrait recevoir plus de 50 enfants des deux sexes. »

En 1893, Le préfet a fait une proposition au conseil municipal

pour ouvrir une école à l’Augoire où une maison à louer était en vue. Il

proposait d’y transférer l’école de filles en la transformant en école

mixte. Le conseil ajourna cette proposition pour des raisons financières,

étant obligé de payer à R

En 1895, le Conseil Départemental de l’Enseignement exigea du

conseil municipal d’approuver la délibération pour transférer l’école de

filles à l’Augoire et le préfet demanda que l’école du Bourg devienne

mixte également.

En mai 1896, le maire écrivait au préfet : “Le conseil a été

obligé de louer la maison R

Le propriétaire a dû faire les aménagements moyennant une

augmentation du loyer : réparer les cheminées, poser un escalier, des

plafonds, une cloison à l’étage, un abri, des cabinets et réparer le

bûcher cellier. La commune y a ajouté une cheminée à l’étage, un préau

mais a demandé pour cela une aide de 500 F.

En 1905, le nouveau propriétaire était P