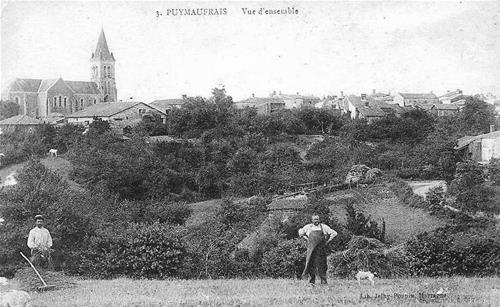

Cliché pris de la Landrière vers 1949

La présentation faite par Maurice B

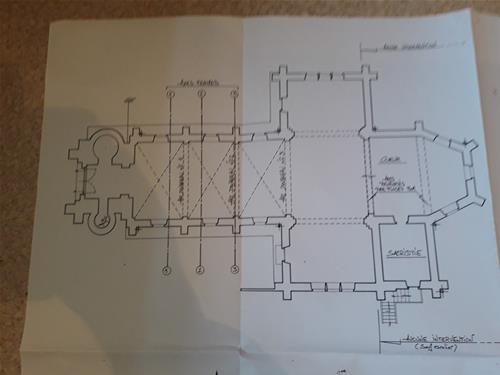

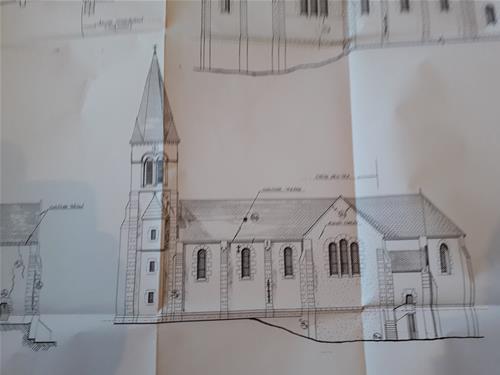

« L’église de Puymaufrais a la forme d’une croix latine, sans bas-côtés, terminée par un chevet semi-circulaire [à pans coupés]. Le clocher domine le portail dans la partie inférieure de la nef. C’est une tour carrée, armée de contreforts et épaulée par une tourelle d’escalier à droite et un baptistère à gauche.[…] Une flèche entourée de quatre fléchillons la surmonte. »

Son emplacement au bord du plateau, dominant la vallée du Lay,

place cette construction comme un repère visible de loin. Son histoire est

intimement liée à celle des paroissiens : Le premier emplacement a

sans doute été choisi à proximité d’un donjon sur ce “puy”, et

elle a subi les invasions, les guerres de religion, les guerres de Vendée

et les caprices de la météo. Sa reconstruction doit beaucoup à quelques

curés, à des familles comme les B

Podio = le puy, la colline et Manfredi = M

« On trouve mention de l’existence d’un édifice religieux à Puymaufrais aux environs de 1305 dans l’ancien recueil dit “DU GRAND GAUTHIER”. »

Même chose dans le Gallia Christiana qui est un guide historique des diocèses et des monastères français élaboré après 1600, en latin.

« La nomination du curé de Puymaufrais dépendait à l’origine de l’abbé de St Michel en l’Herm. »

Il y avait à cette époque une autre paroisse, avec une église, à

Saint-Vincent. Celle-ci dépendait de l’abbaye de Mauléon. En 1317, J

En 1337 a commencé la guerre de cent ans. Les évêques ont accueilli

les anglais au début, mais une grande insécurité régnait. L’abbaye de

Saint-Michel-en-l’Herm fut saccagée en 1348. C’est aussi l’époque de la

grande peste (1348-1352) puis la peste noire vers 1362. Ce fut la fin de

la prospérité qui régnait en Poitou. Vers 1418, à Luçon les champs

n’étaient plus cultivés et les broussailles les envahissaient. En 1422,

avant la fin de la guerre, le diocèse choisit de se rattacher au royaume

de France. La vie religieuse a beaucoup souffert de ces désordres.

« Pendant les guerres de religion, le chef protestant S

OUBISE s’empara de Puymaufrais en 1565 et y interdit la célébration du culte catholique. Les fidèles prirent l’habitude de se rendre dans la chapelle du prieuré de Saint-Pierre-de-Vouzon, distante de quatre kilomètres pour assister aux offices religieux. » Elle était rattachée à La Réorthe. « Le curé s’installa à cet endroit et put y bénéficier d’un petit domaine entourant son habitation. »

Vers 1650, le curé s’efforça de relever sommairement les ruines de

son église détruite par les huguenots. En effet, il avait dû quitter son

domaine de Saint Pierre qui avait été saisi.

« Il refusa de payer les droits de dîme qu’il devait au

chapitre de Luçon. Les chanoines firent saisir son temporel. […] Les

habitants décidèrent de se cotiser pour lui offrir une petite

propriété.[…]La paroisse ne comptait que 300 communiants. »

En 1794 l’église fut incendiée par les troupes républicaines. Le 12

avril 1798, la cure, devenue bien national, fut achetée par Philippe Barré

de la Ricotière qui la remit au clergé.

« Celui qui a fait l’acquisition de l’église offre de la remettre sans aucune indemnité et comme cet édifice a été brûlé, il fera tous ses efforts conjointement avec les habitants pour la réédifier pour peu que le gouvernement veuille venir à leur secours. Cette église pouvait contenir 800 personnes. Le culte se fait maintenant dans la maison du citoyen R

ICOTIÈRE .

En 1801, le culte fut rétabli, dans un grenier de 20 m sur 5 m,

au-dessus d’une écurie, à la Ricotière, jusqu’en 1816.

À cette époque, l’église de St Vincent-Fort-du-Lay était en ruine.

En 1809, le maire, de C

«… la dépense pour la reconstruction de l’église de Puymaufrais qui a été détruite jusque dans ses fondements s’élévera à 8 000 francs mais que cette dépense peut être réduite à 6 400 francs par l’assurance qu’il y a qu’une partie de la charpente sera fournie par les propriétaires de la commune et que plusieurs charrois seront fait gratis par les cultivateurs (…) Que l’église de Puymaufrais est concernée comme succursale dans la nouvelle circonscription, la commune de Saint-Vincent-Fort-du-Lay lui étant réunie, ce qui nécessite une petite augmentation dans le local de cette église …»

En 1810, C

« Vitrage de 6 croisées, blanc en bourre, bois, chaux et façon, autel, façon, plâtre, un tableau et un crucifix, un tabernacle, fonts baptismaux, bénitier, confessionnal, façon et fournitures, une chaire, un clocher avec une cloche, carrelage, escalier du clocher et de la tribune.(…) pour achever l’église de Puymaufrais qui avait été détruite jusque dans ses fondements. »

De 1812 à 1816, l’église fut reconstruite, notamment avec

l’argent du traitement concordataire du curé D

« Ce monument est peu remarquable : L’autel est à la romaine, la chaire et les stalles sont bien convenables. À l’autel, un tableau représente l’Assomption de la Sainte Vierge…Le clocher est surmonté d’une flèche de 10 m d’élévation au-dessus de l’église. »

Le 15 décembre 1833, les membres du Conseil de fabrique

constatèrent le mauvais état des piliers et la fragilité des murs de

l’église.

Le 1er février 1835 : fin des travaux à la cure.

Les bancs actuels de l’église datent de 1844 :

« En 1842, déjà, M. le Curé avait demandé quelques bancs de plus dans l’église : Il n’y avait pas assez de places. L’on avait alors décidé d’en faire quatre nouveaux. Mais en cours de travail, l’on dut s’apercevoir qu’il valait mieux faire une transformation plus radicale et ce fut tout le mobilier qui fut fabriqué à neuf et placé deux ans plus tard en 1844. »

Le 15 décembre 1844, le conseil de fabrique établit un règlement : Le premier dimanche de janvier, les fidèles devaient se rendre à la cure pour s’acquitter d’avance du prix de location des places fixé à 3 F l’année pour une place de banc, 2 F pour une chaise avec un petit banc pour se mettre à genoux et 1F50 la chaise seule. C’était le principal revenu du conseil de fabrique qui cherchait à louer le plus de bancs possible.

Le chemin de croix:

Il a été installé en 1829 à la demande du curé François BIRET.

Monseigneur,

J’ai l’honneur de vous demander la permission de faire ériger dans mon église la dévotion du chemin de la croix, persuadé des fruits de salut qu’en retireront les fidèles de ma paroisse.

Je suis avec un profond respect,

Monseigneur,

de votre grandeur

le très humble et très

obéissant serviteur

Biret

Puymaufrais le 4 octobre 1829

_________________

René François par la grâce de Dieu et l’autorité

Du Saint Siège apostolique, Évêque de Luçon,

Sur la demande qui nous est faite par Monsieur François Biret , desservant de Puymaufrais, en notre diocèse, d’ériger dans son église la dévotion du chemin de la croix, ayant égard aux pieux motifs qu’il nous expose, nous avons autorisé et autorisons par les présentes Monsieur Benjamin Gouraud , notre vicaire général à établir la dévotion du chemin de la croix dans la dite église de Puymaufrais, et nous appliquons à cette dévotion toutes les indulgences accordées par le souverain pontife en vertu des mérites que nous avons obtenus à cette fin.

Donné à Luçon, sous notre seing, notre sceau, et le contreseing du secrétaire de notre évêché, le 6 octobre 1829.

+ René Fr. Évêque de Luçon

Lêvé D. secrétaire

Le 21 août 1859, M. F

|

|

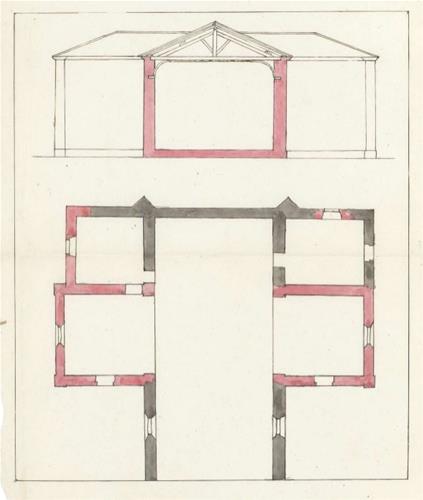

Département de la Vendée Commune de Saint Vincent Puymaufrais Projet de construction de l’église Mémoire explicatif ________________ Le Conseil de Fabrique d’accord avec le Conseil Municipal désirant faire construire l’église de Saint Vincent dont l’état actuel ne permet pas une restauration et ne pouvant disposer immédiatement de la totalité des fonds nécessaires pour l’accomplissement entier de cette œuvre a pensé qu’il serait possible néanmoins de la réaliser un procédant par partie : Le projet ci-joint a donc été dressé afin de rendre facile la réalisation de cette pensée. La première catégorie se composant du chœur, du transept et des sacristies pourrait être construit dans le prolongement de l’église ancienne à partir des chapelles de cette dernière ; ce qui permettrait alors de conserver un abri pour les fidèles pendant le cours de a construction de cette première partie et en second lieu de donner aux mêmes fidèles, après l’achèvement de cette même partie la place suffisante pour les contenir à l’aise, puisque la partie neuve ajoutée à ce qui restera de l’ancienne complètera l’espace nécessaire eu égard à la population. La construction d la tour dont le besoin se ferait plus sentir suivrait celle du chevet et aurait l’avantage de préparer un point d’appui in variable aux poussées des nervures de la nef. La construction de la nef qui formerait la 3ème catégorie serait la moins importante et s’élèverait d’autant plus promptement que les fondations de l’ancienne nef pourraient probablement servir à recevoir es nouvelles maçonneries. La surface réservée aux fidèles dans l’église projetée est de 265,00 m carrés et permet de donner place à 660 personnes à l’aise avec des chaises, c'est-à-dire 2/3 de la population dont le chiffre s’élève à environ 1 000 âmes. Le style roman adopté pour cette église a semblé celui qui indépendamment de la simplicité offrait l’avantage de l’économie. Le présent mémoire dressé par l’architecte soussigné ; Nantes le 6 avril 1860 F |

La fabrique se composait du bureau des marguilliers (4 membres) qui

choisissaient un remplaçant pour renouveler ce bureau en cas de démission,

du maire de la commune et du curé de la paroisse. Ils élisaient un

président, un trésorier et un secrétaire. Amédée de B

Les dépendances de la cure avant la construction de la salle de l’Entam

Le 25 décembre 1863, MM.de C

Le 23 mars 1873, Amédée de

« Lorsque la reconstruction complète de l’église de Puymaufrais fut décidée en principe, M. Henri F

AUCHEUR , architecte de son vivant, demeurant à Nantes fut appelé par le conseil. Un plan fut dressé à la date du 6 avril 1860, accompagné d’un mémoire explicatif.

Le devis descriptif sensé partir en date d’avril 1860 et se montant à la somme totale de 43 260,17 F fut approuvé par M. le préfet de la Vendée à la date du 13 septembre 1860. Ce devis fut accepté par les inspecteurs des travaux diocésains ; il était divisé en trois catégories.

La première contenant le chœur et le transept se montait à la somme de 21 758,30 F

Pendant le cours de l’exécution, on décida qu’il y serait ajouté la première travée de la nef.

Le décompte de ces travaux réglé par l’architecte et accepté le 27 juin 1864 se montait à la somme de 28 237,76 F, qui fut payée par la fabrique. Plus tard, la commune s’étant imposée d’une somme de 4 000 F et le gouvernement ayant accordé celle de 3 000 F, les travaux furent repris.

La nef formant la 3e catégorie du devis primitif fut construite sauf les voûtes, et, dans cette série de travail, la 2e catégorie, celle du clocher fut entamée par la construction du mur fermant la base de la nef et devant servir à l’assiette du clocher lui-même.

L’année suivante, des ressources inattendues permirent d’exécuter les voûtes. »

Le 10 juillet 1864, la construction du chœur, du transept, de la

sacristie et de la première travée de la nef était achevée. La nef fut

fermée provisoirement en attendant la construction du clocher. La

bénédiction eut lieu le 12 février 1865 en présence du curé F

« L’ancien autel en marbre fut transporté au château de la Ricotière. Un vase en plomb que l’on trouva dans la pierre d’autel fut déposé au musée de la Roche sur Yon et le tableau de l’Assomption fut placé sur un mur du transept nord. »

Comme la cathédrale de Luçon à la même époque, l’église a pris le

nom de Notre Dame de L’Assomption.

En 1875, des propriétés de la paroisse furent vendues aux enchères

(La Sotaire, le pré de la Fabrique, le pré de l’Assemblée), après

décision du conseil de fabrique en 1873, pour régler des dettes

importantes. Pour cette vente, il fallait l’accord de l’évêque et du

ministre des cultes. Les dettes furent réglées en 1876.

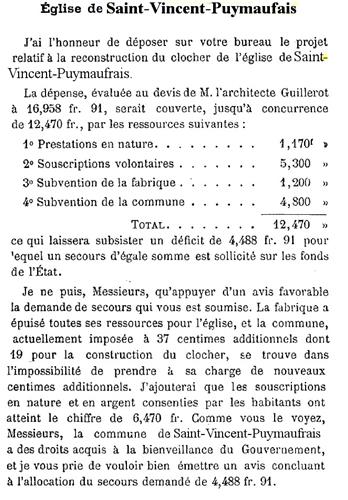

En 1879 et 1880, le conseil de fabrique fit construire le clocher. Le

règlement des factures courut jusqu’en 1889. Et des travaux furent

entrepris régulièrement : zinguerie en 1883, escalier de la sacristie

en 1888, couverture en 1890, peinture en 1891 et des réparations la même

année à cause d’un ouragan.

En 1885, l’autel de Saint Vincent, fabriqué par M.M

En 1904, le curé exécuta avec son neveu M.C

En 1917, Mme de B

Le 23 juillet 1905, le Conseil de Fabrique décida de vendre le champ de la

fabrique et le champ de la Nou Clou pour payer les dégâts de l’ouragan.

Après la fermeture de 3 000 établissements scolaires catholiques suite au décret du 27 juin 1902, le retrait des crucifix dans les prétoires en 1904 et la loi qui interdisait aux congrégations d’enseigner en France mise en vigueur le 3 janvier 1905, l’Assemblée Nationale ratifiait le 3 juillet 1905 la loi de séparation de l’Église et de l’État.

1906 : La loi de séparation de l’Église et de l’État prévoyait l’attribution des biens ecclésiastiques à des associations culturelles. Pour cela, les biens mobiliers de l’Église durent être inventoriés. Les fidèles s’opposaient à l’inventaire des biens, parfois avec violence. Le 2 février, le curé refusait de signer la notification du jour de l’inventaire présentée par le brigadier de gendarmerie de Bournezeau.

Le 21 février, à 10 heures du matin, le percepteur (C

Le 6 mars 1906, après un accident mortel survenu dans les

Flandres, au cours d’un inventaire, le gouvernement fut contraint de se

démettre. C

Le 2 janvier 1907 : Les crucifix étaient interdits

dans les classes.

Le 15 avril 1907 : Le Vatican condamnait la séparation de

l’Église et de l’État en France.

1908 : Les Églises catholiques nationales furent soumises à

Rome. En France, la suppression du Concordat a levé les derniers obstacles

à l’exercice de l’autorité du Pape. C’est un effet inattendu de la

séparation de l’Église et de l’État : L’Église française n’avait plus

de compte à rendre au pouvoir politique.

Dans la mentalité de l’époque, pour le curé, pour la famille

BÉJARRY et on peut le supposer, pour les catholiques, l’application de la

loi de séparation de l’Église et de l’État fut une affaire

douloureuse :

- On trouve une note de recettes et dépenses du curé datant de 1922

portant la mention “biens volés par la loi de séparation”.

- Dans les discours du 25/02/1930, à l’occasion des 25 ans

d’enseignement de Joséphine C

- Dans une lettre de 1938, on lit la mention : « biens

légalement usurpés ».

- Une lettre de 1941 de l’ancien curé de Puymaufrais, montre qu’il

espérait que le gouvernement de P

1968 : La couverture en ardoises du clocher a été refaite.

1972 : La tempête du 13 février a découvert le transept nrord. Pendant un an la messe se déroulait dans l’école privée. Des bâches avaient été achetées par une association pour protéger l’église en attendant les réparations. Après l’association avec la commune de Bournezeau, un financement a été trouvé pour reconstruire le mur du transept sud qui menaçait de s’écrouler, le pignon du transept nord et refaire la toiture. Deux liens en travers de la nef ont été installés (Ils ont été enlevés en 1997).

1973 : Au mois de mai, pour le mariage de Luc L

1977 : Électrification des cloches

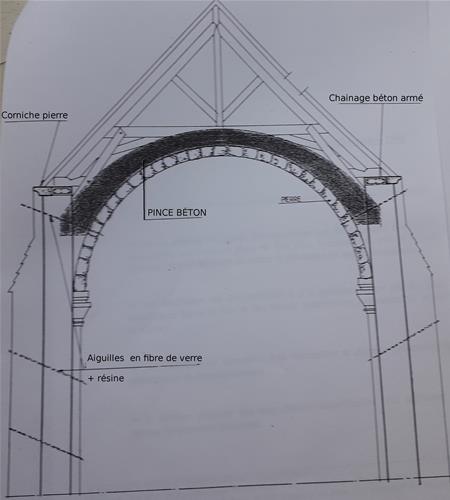

1989 : La consolidation du chœur devenait urgente : La voûte s’affaissait à cause du mur et des lézardes au mur devenaient dangereuses. En 1990 l’extérieur fut crépi. Un chaînage fut installé au-dessus du chœur et la voûte fut refaite.

Hiver 1992-1993 : L’église a de nouveau été fermée au culte le temps d’une consolidation. Le chœur a été crépi. Une partie de la voûte du chœur a été refaite. Une nouvelle installation électrique a été mise en place dont les projecteurs qui éclairent les voûtes. Les abat-sons du clocher furent changés. La messe se déroulait dans la salle paroissiale construite en 1981 au moment de la vente du presbytère, et qui est devenue plus tard l’Entam’.

« Initialement, seul le chœur devait être restauré, il en allait de la sécurité des personnes, la voûte menaçant de s’effondrer ».

La paroisse s’est associée à la commune pour la peinture intérieure. Coût

total des travaux : 224 732 F. Les travaux, presque

entièrement faits par des entreprises de la commune, ont duré deux mois,

1993 : Restauration du tableau représentant l’Assomption

(inscrit au titre des monuments historiques). Le devis était de

22 200 F. L’artiste qui l’a réparé pensait qu’il pouvait dater

du

1997 : Consolidation et crépi extérieur. Des renforts en

béton armé appelés “pinces” ont été placés par-dessus les voûtes pour

maintenir la structure. Ils ont permis d’enlever les deux barres de fer

qui liaient les murs, traversant la nef. Les contreforts ont été liés aux

murs par des aiguilles en inox remplies de résine armée de fibre de verre

sous pression. Les ardoises et les gouttières avaient dues être déposées

sur le tour de la nef et du transept pour couler le béton.

Nouveau portail en chêne. Modification de la charpente en bois pour

éviter une poussée sur les murs de la nef. La dépense se montait à près

d’un million de francs dont les deux tiers furent subventionnés

Pendant ce temps, la messe était de nouveau célébrée chaque dimanche dans la salle paroissiale qui est devenue maintenant la salle de l’Entam’.

2003 : La foudre a causé des dégâts : Paratonnerre, commandes électriques des cloches, chauffage, installation électrique, sonorisation.

2010 : Restauration des vitraux du chœur et du transept.

L’église “Notre Dame de l’Assomption” de Saint-Vincent-Puymaufrais

accueille les paroissiens pour tous les sacrements de la vie chrétienne,

et pour la messe le quatrième dimanche de chaque mois. Elle a souvent eu

besoin de réparations. Les investissements de 1997 lui assurent plus de

solidité. Désormais, elle craint moins les intempéries que les

incivilités, en particulier dans les vitraux.