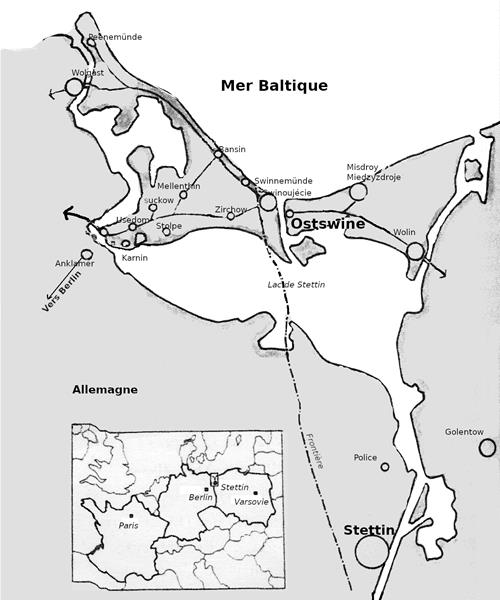

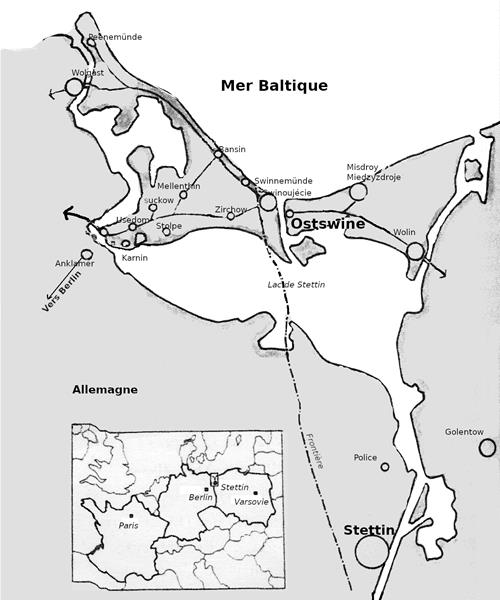

Carte de la Baltique

Après la défaite de 1940, aussitôt installé, l'occupant fait

travailler à son compte les entreprises Françaises. Et il réquisitionne

les ouvriers spécialisés et les ingénieurs dont une bonne partie sont

envoyés d'office en Allemagne. Ensuite, suivent trois catégories de

travailleurs Français.

Dès 1940, l'occupant fait appel à des volontaires et ouvre les

premiers bureaux de recrutement (de 1940 à juin 1942). Entre 60 000

et 150 000 ouvriers volontaires partent travailler en Allemagne. De

plus, des rafles arbitraires de main-d’œuvre ont lieu dans les

départements du Nord et du Pas-de-Calais.

Manquant de main-d’œuvre, en 1942, est créée “la relève” qui devait

consister à échanger un prisonnier de guerre qui rentrerait en France,

contre trois ouvriers Français qui partiraient travailler en Allemagne.

Une grande campagne de propagande est lancée, mais malgré tous les efforts

entrepris par le gouvernement de Vichy, l'appel à volontaires à “la

relève” est un échec.

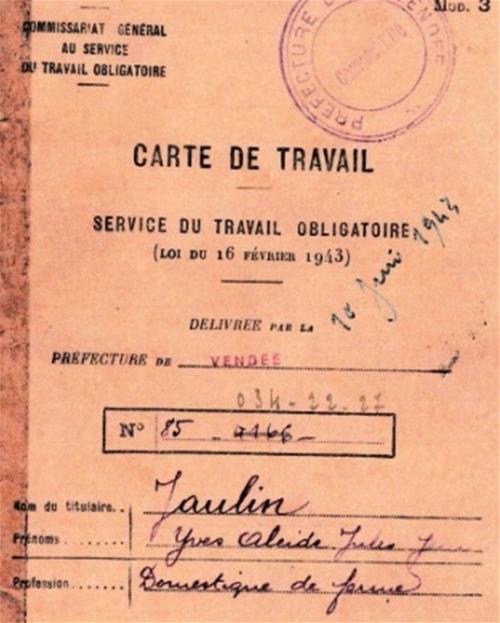

C'est alors qu'est instauré le “Service du Travail Obligatoire”,

par la loi n°869 du 4 septembre 1942, qui impose la conscription forcée

obligatoire de tous les hommes âgés de 18 à 50 ans et toutes les femmes

célibataires de 21 à 35 ans. Mais les pertes Allemandes étant de plus en

plus élevées sur le front Russe, l'Allemagne manque de plus en plus de

main-d’œuvre.

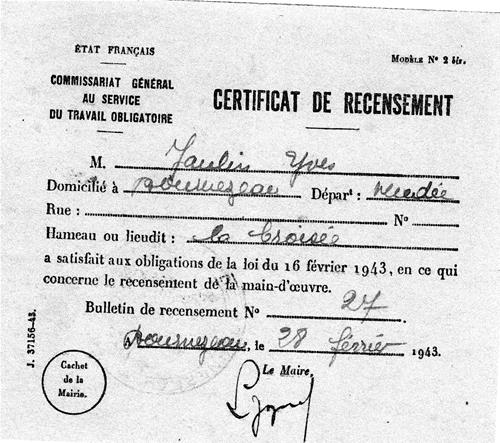

Une nouvelle loi est votée le 16 février 1943, portant institution

du travail obligatoire qui impose la réquisition pour une durée de deux

ans à tous les jeunes gens nés en 1920, 1921 et 1922. Cette nouvelle loi

stoppe le retour des prisonniers qui à leur tour, eux aussi, sont

contraints au travail forcé.

Les jeunes gens de Bournezeau des classes 1940, 1941 et 1942, font

partie des “requis du STO”. Des prêtres catholiques se portent volontaires

pour accompagner ces jeunes du STO, malgré leur hiérarchie. Non déclarés,

pour éviter les représailles !

Environ 1 500 000 Français sont réquisitionnés au STO.

60 000 d'entre eux meurent en déportation ; 15 000 sont

fusillés ou pendus, pour actes de résistance, de sabotages, de vols. Ils

connaissent l'humiliation, la faim, le froid, la maladie, les

bombardements, les représailles…

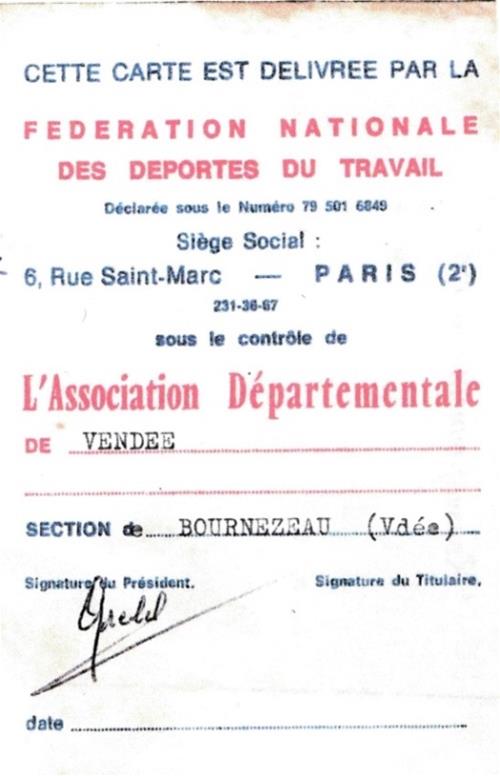

De retour en France les STO sont souvent confondus avec les

volontaires. Ils ont de la misère à être reconnus comme déportés du

travail envoyés par le gouvernement Français en Allemagne nazie. Donc ils

créent des associations locales, départementales, sous couvert de la

Fédération Nationale des Déportés et Requis du Travail, 6, rue Saint-Marc

75002 Paris.

Il leur faut attendre la loi du 16 octobre 2008, alors qu’ils ont

86 ans, pour être enfin reconnus comme : “Victimes du Travail Forcé

en Allemagne nazie” et avoir droit au drap mortuaire comme les anciens

combattants.

Ils ont fait la vie de conscrit, comme toutes les classes

précédentes. Le 22 juin 1941, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie.

En octobre 41, les Allemands sont aux portes de Moscou. La bataille de

Stalingrad fait rage, en Janvier et février 1943. L'armée Allemande y perd

plus de 300 000 soldats. Faute d'hommes (partis sur le front Russe)

pour faire tourner la machine de guerre, les nazis font appel à des

VOLONTAIRES dans les pays occupés, mais c'est un échec. Une deuxième

proposition est faite : la RELÈVE. De nouveau c’est un échec.

Les nazis passent alors un accord avec le gouvernement Français qui

fait voter une loi le 16 février 1943 portant institution du travail

obligatoire en Allemagne, loi qui impose la réquisition de tous les jeunes

gens nés en 1920, 1921 ou 1922.

Les préfets sont chargés de la conduite des opérations de

réquisition des jeunes, et chargent les maires des communes d’en effectuer

le recensement.

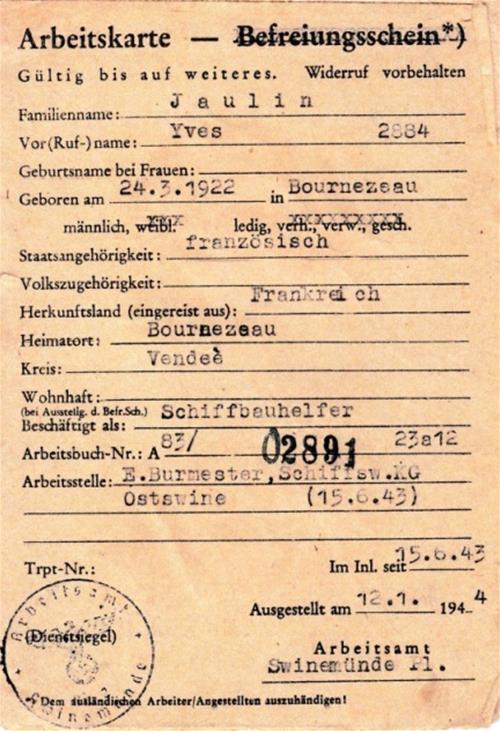

Bournezeau n'échappe pas à la loi : Louis J

Le 13 juin ils arrivent à Postdam puis à Stettin, à 17

heures, au camp de Messègelende. Le lendemain 14 juin ils prennent le

bateau pour la Poméranie et arrivent à Ostswine le mardi 15 juin 1943, où

ils passent leur première nuit dans un baraquement en bois recouvert de

papier goudron.

Après avoir reçu leurs papiers Allemands et tickets de nourriture,

en colonne par quatre, ils découvrent le chantier naval où on leur remet à

chacun un numéro.

Leur premier repas comprend des pommes de terre et une louche de

soupe semoule. Le petit déjeuner : seigle et orge grillée (comme

café) Embauche du matin à 7 heures, douche à l'eau froide. (hiver comme

été, tout au long de leur déportation).

Au travail, ils font toujours les mêmes gestes. Un bateau est

construit chaque jour. Ils sont environ 400 à travailler au port.

Le camp d'Ostswine est immense et construit à la hâte pour les

travailleurs du chantier naval où se mélangent des gens de toute

l'Europe : Hollandais, Belges, Polonais, Ukrainiens et Russes. Ils

sont plus de 3 000 à vivre dans ce camp.

La vie n'y est pas rose : La douche est froide ; les

vidanges des latrines sont faites tardivement ; les fosses débordent

et l'odeur est intenable, ce qui attire dans les baraques les moustiques

qui les piquent le soir au coucher.

Le dimanche est férié. Ils sont autorisés à sortir en ville ;

Ils vont souvent au café boire une bière brune. Ils en profitent pour

scruter les alentours à la recherche de nourriture : un champ ou

carré de pommes de terre, car leurs rations sont plutôt à la baisse.

Pourtant, eux, gens de la campagne, reçoivent beaucoup de colis de

nourriture qu’ils partagent entre eux. Et malgré cela, ils commencent à

voler des pommes de terre dans les champs à leurs risques et péril.

Stéttin dimanche 14 octobre 1943

Cher patron

Je viens à vous aujourd’hui pour vous donner de mes nouvelles qui sont très bonnes pour le moment et j’espère qu’il doit en être ainsi de vous tous. Pour les nouvelles du pays elles sont toujours les mêmes à part la température qui commence à se faire sentir assez rude, dimanche dernier nous avons eu un peu de neige, mais ça n’a pas duré.

Je vais aussi vous dire que nous commençons à travailler le dimanche. Dimanche dernier, nous étions deux de la piaule et aujourd’hui, nous y étions cinq et vu qu’il a mouillé nous avons retourné à dix heures. Nous avons également travaillé le jour de la Toussaint.

Ce qu’il y a qui commence à nous inquiéter c’est la mort, trop nombreuse de beaucoup de camarades au début il en tombait un par mois et maintenant en voilà quatre en trois semaines, et aujourd’hui c’est un camarade d’Olonne sur Mer qui est mort, celui-là n’est pas loin de chez nous.

Aujourd’hui j’ai reçu une lettre du 5 novembre de chez nous, et il n’avait pas fini d’emblaver encore vu le manque de main d’œuvre et surtout la mauvaise température. Il suffit toujours de n’être pas de force pour que la température ne s’y prête pas. Ils m’ont conté que les betteraves étaient encore belles cette année et les choux à peu près aussi. À part cela, la situation est toujours la même et ce ne sera pas pour cette année que l’on se reverra, mais dans le début de la prochaine.

Cher patron je vous quitte en vous serrant cordialement la main et à bientôt de plus près.

Vrignaud Dorice

En août 1943, un bombardement fait des milliers de morts, des

brûlés vifs et des noyés

À Noël 1943, ils apprennent que les Allemands reculent en Russie et

que les alliés sont en Italie. Une messe est célébrée au camp en ce soir

du 24 décembre par un prêtre Français. Ce samedi soir prend un air de

fête. Ils chantent des airs du pays.

Le jour de Noël, il fait très froid. Ils ont droit au pain blanc.

Janvier et février 1944 sont très froids. La grippe fait son apparition au

camp. En Mars, malgré le froid, la neige commence à fondre. Les Vendéens

font et célèbrent leurs premières Pâques en captivité.

En juin 1944, ils apprennent que les alliés ont débarqué en

Normandie. Leurs visages s’épanouissent de joie. Par contre, leurs chefs

Allemands font grise mine et deviennent de plus en plus sévères avec eux.

Ils sont de plus en plus surveillés dans leur travail, car lorsqu’ils

peuvent, ils osent saboter, en supprimant des vis ou en faisant tomber

dans la mer des caisses entières de vis, boulons, clous. (Malheur à celui

qui se fait prendre à saboter, la punition est lourde : déportation

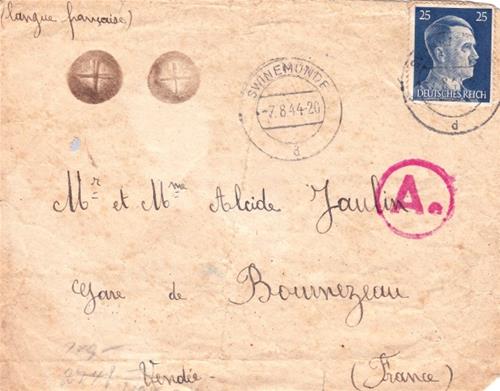

en camp de discipline, fusillade ou pendaison). En juillet 1944, les

lettres et colis n'arrivent plus.

En août 1944, Stettin subit de violents bombardements. Eux, à Ostswine, subissent toujours des alertes sans dégâts pour le moment. Leur nourriture diminue de plus en plus. Ils ont faim. L'hygiène devient de plus en plus critique.

En Novembre 1944, le froid est arrivé. Pour l'instant, ils sont

épargnés par les bombardements. Ils ont de plus en plus faim, ce qui les

oblige à sortir du camp la nuit pour voler des pommes de terre et ils

apprennent que les champs et silos vont être surveillés.

Ils apprennent que les Russes sont bloqués à Varsovie et les Alliés

dans les Ardennes. Ils ne reçoivent plus ni colis, ni lettres de Vendée.

En décembre 1944, il fait très froid. Il y a de la neige. Ils

manquent de charbon pour se chauffer. Il leur faut voler du bois sur le

chantier sans se faire prendre. Leurs vêtements et chaussures sont usés,

rapiécés et ne sont plus que loques.

Janvier 1945 : Ils ont de plus en plus froid. De plus en plus

de bateaux arrivent au port pour se faire réparer. La guerre bat son

plein.

Mars 1945 : Le désordre commence à s'installer. Les Allemands

sont inquiets, de plus en plus sévères envers les prisonniers et ne savent

pas toujours quoi faire d’eux.

Avec le printemps, le beau temps arrive. Le camp est misérable.

Partout, la rapine est la règle. La police Allemande est lasse et très

inquiète sur son devenir. Au loin, on entend le bruit des canons et de

l'artillerie.

Ils voient passer d'immenses colonnes de réfugiés. Ils sont

bombardés sans cesse par vagues successives. Une partie du camp est

détruite, il y a des morts ou disparus. 27 français sont morts. Abel P

Le mardi 13 mars, ils décident de quitter l'île pour rejoindre le

continent. Leur chantier naval n'est plus que désolation. Des morts gisent

un peu partout. Le spectacle est atroce et insoutenable. Le front russe

n'est plus qu'à quelques kilomètres. Sur le trajet, ils sont arrêtés par

des SS qui les réquisitionnent pour du travail : couper du bois,

faire des tranchées. Beaucoup d'entre eux sont malades, c'est le cas de

leur camarade Yves J

Fin avril 1945, ils cherchent du travail dans les fermes pour

pouvoir manger. Les avions russes passent en rase-mottes en lâchant

quelques bombes. Les policiers Allemands les ont abandonnés. Beaucoup de

civils fuient l'avancée des russes.

Alors qu’ils dorment dans une grange, dans la nuit du 6 au 7 mai

1945, ils sont réveillés par un soldat russe qui leur demande qui ils

sont : (Franzers, De Gaulle, Staline, camarade) et tout va bien. Le

lendemain matin, les russes occupent le village.

Les russes enferment les femmes et les jeunes filles du village

dans un abri où ils abusent d'elles. Les cris sont abominables.

Le 8 mai 1945, ils prennent le chemin de la France, et ils croisent

de longues colonnes de prisonniers Allemands en direction de la Russie.

Le 10 mai 1945, ils prennent la direction de Neubrandenburg où les

russes contrôlent leurs identités car ils sont à la recherche de nazis.

Les russes les conduisent à Schwerin, les confient aux Canadiens qui les

conduisent à Lunebrug où ils sont désinfectés. Ensuite, les Canadiens les

conduisent à Rheine, à la frontière Hollandaise

Le 24 mai, ils arrivent à Nivelle, près de Bruxelles. Le 25 mai,

ils sont à Lille. La journée est consacrée aux formalités. On vérifie

s’ils sont bien des requis du STO (car les travailleurs volontaires ont un

numéro tatoué sous le bras).

Le 26 mai, un train les ramène. À 14 heures, ils sont en gare de

Nantes. Des cars les ramènent en Vendée où leurs familles, prévenues, les

attendent.

Le retour à la vie civile est un peu compliqué. Vus du côté des

anciens combattants de 14/18, des politiques, de la résistance… ils sont

comme les prisonniers de guerre, accusés de “captifs de l'an quarante”,

victimes expiatoires de la défaite. Comme eux, les requis du STO sont

confondus avec les volontaires et accusés à tort d'avoir collaboré avec

l'Allemagne nazie. Ils créent donc leurs propres associations. Pour les

STO : Section locale des Déportés et Requis du Service du Travail

Obligatoire de Bournezeau. Avec des adhérents à Thorigny,

Les-Pineaux-Saint-Ouen, Saint-Vincent-Puymaufrais, Sainte-Hermine,

Saint-Jean-de-Beugné et Bournezeau.

Cette section locale est couverte par l'Association Départementale de Vendée des Travailleurs Forcés Expatriés Requis du STO et des Réfractaires, 17 rue Lafayette 85015 La Roche-sur-Yon qui dépend elle-même de la Fédération Nationale des Déportés du Travail Obligatoire 6, rue St Marc 75002 Paris.

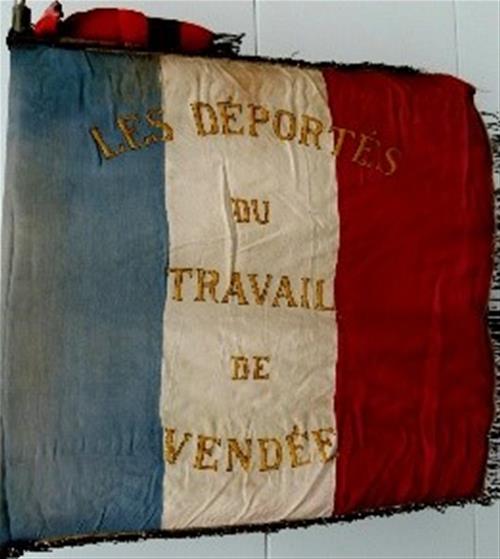

Aussitôt créée, la section de Bournezeau a son propre drapeau, ce

qui lui permet d'assister à toutes les cérémonies, patriotiques, civiles,

militaires, d'accompagner les camarades STO ou anciens combattants à leur

dernière demeure. Alors âgés de 81 ans, ils décident de dissoudre leur

association locale avec remise d'une plaque mortuaire à chacun. Le 8 mai

2003, Fernand A

Aujourd'hui les anciens du STO ne sont plus là pour raconter leurs

tragédies. Abandonnés par la société, ils nous ont quitté sans avoir été

entendus. Les tombes de ceux de leurs camarades fusillés, pendus,

torturés, morts de maladies, en pays ennemis, sont aujourd'hui à

l'abandon.

Seuls ceux qui ont connu cette épreuve de la vie peuvent pleinement

en mesurer le prix. Après avoir été confinés dans des baraquements en bois

surpeuplés, soumis à un travail harassant sous une surveillance

répressive, cette jeunesse est venue à la vie civile stigmatisée par la

mémoire collective, sur un incontournable sujet qui reste largement tabou.

Ils sont au nombre de plus de 650 000, ces jeunes nés en 1920,

1921, 1922, envoyés par l'État Français. La France d'aujourd'hui ne parle

que d'un simple épisode de guerre, alors que le tribunal de Nuremberg en

1945 a classé de crime contre l'humanité cette déportation des S.T.O. du

travail forcé par l'État Français.

Le Comité Départemental de la Vendée, pour pallier au manque de

reconnaissance de la République Française envers ceux qui furent déportés

du travail obligatoire leur attribua une médaille départementale des STO

de Vendée. (ci-contre)

Le Comité Départemental de la Vendée, pour pallier au manque de

reconnaissance de la République Française envers ceux qui furent déportés

du travail obligatoire leur attribua une médaille départementale des STO

de Vendée. (ci-contre)

La guerre n’est jamais belle. Quelle qu'elle soit, elle est une

abomination inhumaine !

Sans celle voulue par Napoléon III en 1870, il est fort probable

qu'il n'y aurait pas eu 14/18 et 39/45. Si 14/18 fut un massacre

militaire, 39/45 fut tout autre, avec la déportation inhumaine de civils,

en masse, parce qu'ils étaient juifs, roms, politiques, gaullistes,

résistants, communistes, etc.… La plupart ont été exterminés dans des

camps de concentration.

N’oublions pas les soldats alliés qui ont donné leurs vies, les

prisonniers de guerre, les F.F.I. et les S.T.O.. Ces quelques lignes qui

retracent leurs vies en déportation ne sont pas là pour les réhabiliter,

car ce terme n'a plus lieu d'être aujourd'hui mais pour faire mieux

connaître la diversité de ces quelques 600 000 requis qui eurent la

malchance d'être livrés par leur gouvernement à l'économie ennemie.

Ces jeunes Français d'une vingtaine d'années, parfois mariés, sont

partis au travail obligatoire par obéissance, par peur des représailles

contre leur famille, et non comme volontaires. Il n'y a pas eu de partant

heureux et la peine fut double à leur retour, comme s’ils étaient

abandonnés une deuxième fois. Car malgré la délibération du tribunal de

Nuremberg en 1945 qui a reconnu le S.T.O. crime contre l'humanité, c'est

seulement en 2008, alors qu'ils étaient âgés de 86 ans, que la France les

a reconnus comme victimes du travail forcé en Allemagne nazie.

Parmi eux des gens sont devenus célèbres : Georges B

MauriceR

Il a connu, le froid, la faim, le harcèlement au travail, des

bombardements en permanence, mais aussi une amitié exemplaire de partage

entre déportés. Maurice a été blessé à un bras par des éclats d’obus,

marque de blessures qu’il gardera à vie.

Témoignage de son fils Maurice

Photo prise le jour de Noël 1943 au camp de Magdeburg

Maurice R

Gaston G

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. »

Cette première strophe du célèbre sonnet de Joachim D

La loi Sauckel du 16 février 1943 était en effet promulguée ;

Le lundi 29 mars 1943, notre requis devançait de trois mois la classe 1942

et prenait la direction de Stettin, ville Allemande à l’embouchure de

l’Oder sur la mer Baltique, où il commença à travailler au nettoyage de la

coque des nombreux bateaux ancrés dans le port.

De façon exemplaire, Gaston G

permet de suivre son activité de S.T.O. au jour le jour.

La routine du travail quotidien est brutalement interrompue

le 9 mai 1943. En effet, ce jour-là, grand branle-bas dans le camp où sont

logés tous les ouvriers requis, car il est question d’un prochain départ

de certains d’entre eux pour la Norvège.

Effectivement, Gaston G

Notre ex-boulanger raconte avec moult détails son voyage

imprévu. Tout d’abord en mer Baltique, puis lors du passage au large de

Copenhague.

L’escorte du convoi de quatre bateaux comportait un destroyer, deux

dragueurs de mines et sept vedettes rapides. À l’approche du Danemark, ils

furent survolés par des hydravions allemands.

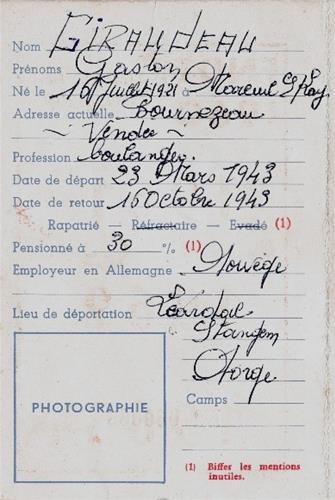

La carte d’adhérent de Gaston G

À l’entrée en Mer du Nord, l’escorte a été considérablement

renforcée, avec, en particulier, apparition d’un sous-marin.

Le jeudi 13 mai 1943 à 11h45, alerte à bord, une mine flottante

frôle leur bateau à tribord. Les canons du navire entrent en action, mais

sans résultat ; par contre, les éclats d’obus blessent deux camarades

qui se tenaient sur le pont arrière !

Le samedi 15 mai, ils arrivent à Oslo, où un train les attend pour

Bergen.

De nouveau, embarquement sur le bateau (le Levante) qui, en trois

jours, rejoint Ardalatangena, (un port situé plus au nord) où l’accueil de

la population norvégienne est très chaleureux.

Installation par un froid glacial dans des baraquements où habitent

déjà des norvégiens requis du STO comme eux.

Après un jour de repos, qui lui permet de visiter le secteur qu’il

trouve très joli, Gaston G

Après un long séjour à l’hôpital, Gaston est rapatrié en France le

26 octobre 1943 et reprend son travail de boulanger, rue Jean G

Il décède jeune, des conséquences de son diabète, en 1976, à l’âge

de 55 ans.