L'abbaye de Trizay au début du

Autrefois à l’écart de tout axe de communication, au fond d’un

vallon où coule la rivière le Lay qui se franchit à la belle saison par un

gué, se niche un monument remarquable pour notre territoire parce qu’il

est le plus ancien encore debout aujourd’hui : Il s’agit de l’abbaye

cistercienne de Trizay qui remonte au

Reconstituer l’histoire de cette abbaye se révèle être

particulièrement délicat du fait de la rareté des documents. Heureusement

pour nous, deux érudits, Léon C

Nous allons évidemment nous appuyer largement sur leur article qui

est accessible en ligne sur le site internet des archives de Vendée.

Nous sommes en plein

Les cisterciens restaurent la règle de Saint Benoît dans sa pureté originelle en rendant toute sa place à la simplicité, à l'humilité, à la pauvreté et au travail, y compris le travail agricole. Ils réduisent la décoration des églises et la liturgie à l'essentiel : la contemplation de Dieu et la dévotion à la Vierge. Ils veulent se suffire à eux-mêmes et ne faire appel ni à des serfs (hommes non libres liés à leur seigneur) ni à la dîme, impôt pour l’Église auquel sont assujettis les paysans.

Aussi confient-ils les travaux des champs et des ateliers à des

frères convers ou converts (du latin conversus, converti). Issus le

plus souvent de la paysannerie, ils sont tonsurés comme les

moines mais portent la barbe et surtout ne participent pas à la

liturgie. Ils ont seulement le devoir d'assister à la messe dominicale.

Innovateurs et organisés, les cisterciens valorisent les ressources

de la terre partout en Occident, qu'il s'agisse d'irriguer, drainer,

défricher, exploiter le sous-sol... Une des abbayes cisterciennes les plus

importantes à l’époque est celle de Pontigny en Bourgogne, fondée en 1114.

Notre abbaye de Trizay est la première filiale créée par Pontigny

dans le cadre de l’implantation de l’ordre en Poitou.

Le nom Trizay apparait pour la première fois dans les documents

avec la naissance de l’abbaye. De quand date sa fondation ? La charte

de fondation existe mais elle n’est pas datée. Plusieurs années sont

évoquées par les érudits. Léon C

Trois promoteurs sont à l’origine de la naissance de Trizay. Le

premier, et probablement l’initiateur, est l’évêque de Poitiers nommé

Guillaume A

La charte de fondation baptise cette nouvelle

abbaye “Sainte-Marie du Gué de Trizay”. Elle répond aux critères

d’implantation de la plupart des abbayes cisterciennes : proximité de

l’eau, zone isolée et boisée, propre aux défrichements et au travail de la

terre.

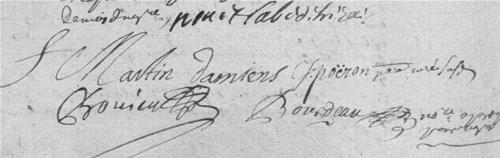

Charte de fondation l’abbaye Sainte Marie du Gué de Trizay

« Au nom de la Sainte et indivisible Trinité. C'est le rôle des prélats de pourvoir au salut et à la paix de leurs sujets, tant clercs que laïcs, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l’avenir le plus lointain. C'est pourquoi, moi G

uillaume , évêque de Poitiers par la grâce de Dieu, j'ai donné le conseil, pour la fondation de Sainte-Marie du Gué de Trizay, de la rappeler aux témoins, et de la faire connaître à l'avenir, par la présente charte. Puis à la prière de Dom Guichard, abbé de Pontigny, d'André de Baudiment son moine, et des autres frères qui avaient commencé l’édification dudit lieu, à celle, d'autre part, des fondateurs eux-mêmes, Hervéde Mareuil , Geoffroyde Tiffauges , et Pierre l'Évêque son frère de la Chaize. J'ai garanti cette charte de mon sceau, pour que le don fait aux moines qui y serviront le Christ, demeure libre, tranquille, et bénéfique à jamais.

C'est pourquoi Hervéde Mareuil , poussé par l'esprit de bon conseil, le remords de ses péchés et de sa mauvaise vie, et convaincu par nos arguments, pour le salut de son âme, de celles de ses parents, de son épouse, de son fils et de sa fille, reçut bénignement et dévotement de notre main les moines fondateurs dudit lieu, c'est-à-dire Trizay. Car moi j'ai fait venir ceux-ci dans notre diocèse depuis la maison de Pontigny, modèle de piété sincère, illustration de l'ordre de Cîteaux. Comme un cultivateur avisé, j'ai pris soin de fixer ce jeune plant dans la vigne du Seigneur, pour en boire le vin nouveau dans le royaume de son Père.

Le dit Hervéde Mareuil a donc donné au Seigneur, à sainte Marie, à l'abbé Guichard de Pontigny et aux moines dudit Trizay, dans notre main, le saint siège de l'abbaye elle-même, tel qu'il fut consacré pour le cimetière, après l’avoir acquis par échange, sans violence ni contrainte, en propriétaire de bonne foi. De son propre domaine, il leur a donné toute la terre comprise [dans différents endroits].

(…) Par la suite, il fit don aux religieux d'autres terres, obtenues pour eux par échange ou par achat.

(…) En outre il a concédé à ce dernier le droit de vendre et d'acheter librement et en paix sur tous les marchés de son fief, tout le nécessaire, et, dans l'étendue de sa terre et de ses bois, le droit d’usage en bois d'œuvre et bois de feu, ainsi que le péage des porcs et autres bestiaux, et tout autre besoin.

Semblablement, Geoffroyde Tiffauges et Pierre l’Évêque son frère, dans le cloître des moines de Mareuil, par la plume d'André Baudiment de, ont fait don, dans notre main sacrée, à Dieu et à l’abbaye de Trizay, de tout le droit d'usage dans leur bois de la Chaize, pour le bois d'œuvre, le bois dc feu, le pacage des porcs et des bestiaux. Ils ont aussi concédé, pour tout le nécessaire, à l'exception des dons et des ventes, la jouissance libre et pacifique d'une franchise complète sur leur marché de Mareuil. Ce dont sont témoins, Gilbert , évêque dc Poitiers, dans la main duquel le don fut accompli, Guichard , abbé de Pontigny, Andréde Baudiment , Pasquier , prêtre de Saint-Hilaire, Hervéde Mareuil , Savary Sainbrand . ».

Dans son histoire sur l’abbaye, Léon C

Sur l’existence réelle du monastère pendant quatre siècles, sa structure, son développement, sur les conditions de la vie régulière, il faut bien avouer notre ignorance. »

Il évoque la soumission de Trizay au droit de procuration, c’est-à-dire l’obligation de verser une certaine somme d’argent à chaque visite épiscopale. L’abbaye en est par la suite dispensée mais, en contrepartie, elle est taxée de 8 livres pour le passage de légats et 120 pour le droit de décime (le prix d’un cheval pour un chariot est de 3 livres environ au XIIIème siècle).

L’abbaye possède également à cette époque au moins deux granges conventuelles avec oratoire, une à Rosnay et l’autre à Saint-Jean-de-Beugné. La grange est le regroupement de terres appartenant à l’abbaye autour d’un bâtiment d’exploitation.

L’abbaye est dirigée par un abbé. Le premier abbé est nommé J

À cette date, Trizay semble avoir dépassé les 12 religieux réglementaires mais ne doit pas être suffisamment peuplée pour créer à elle seule une filiale.

Le second abbé est G

Le troisième est plus connu car son nom apparaît dans cinq actes

datés. Il s’agit de J

Ensuite, nous n’avons qu’une initiale : l’abbé G. Celui-ci,

avec l’aide de l’évêque de Nantes, reçoit du pape H

Jusqu’en 1329, on ne retrouve pas le nom des abbés de Trizay. À

cette date, l’abbé de Trizay est cité sans être nommé dans une lettre du

pape J

Dans un autre document émanant des archives vaticanes, le pape C

Dans les années 1386 l’abbaye est dirigée par T

L’abbaye a-t-elle souffert de la Guerre de Cent ans ? En

l’absence de sources Michel D

« Les guerres médiévales n’ont pas dû l’épargner, mais il est difficile d’évaluer leurs dommages (…) dans l’évolution du bâtiment, car le XVIème siècle lui fut fatal. »

En effet, les guerres de religion qui s’abattent durant le

| Les abbés de l'abbaye de Trizay (de 1137 à 1477) |

|

| 1er abbé | J |

| Abbé vers 1178 | G |

| Abbé vers 1201 | J |

| Abbé vers 1223 | Abbé G. |

| Abbé vers 1200-1300 ?? | H |

| Lacunes… | |

| Abbé vers 1350 | J |

| Abbé en 1351 | J |

| Abbé vers 1386 | T |

| Lacunes ? | |

| Abbé vers 1452 | |

| Abbé vers 1477 | F |

| (*) D’après l’ouvrage de C |

|

À partir du

En 1508 un inventaire des biens de l’abbaye à Mareuil montre

qu’elle est prospère. Cependant en 1520, un religieux de Trizay, Jean B

Un autre fait arrivé en juillet 1538 nous laisse à penser qu’un climat d’insécurité commence à gagner du terrain.

Il met en scène trois personnes : André T

Est-ce le signe précurseur des violences qui ont agité la 2e

moitié du

La réforme protestante a des répercussions très importantes dans notre région. Beaucoup de nobles y adhèrent, entraînant les familles roturières qui leur sont attachées. L’opposition avec les Catholiques se traduit par une violence destructrice : Trizay comme beaucoup d’autres abbayes et sites religieux, en subit les conséquences.

À partir des années 1560, « tout le pays compris entre l'Autise, La Châtaigneraie, Pouzauges, Les Herbiers, La Roche-sur-Yon, Le Poiroux, Talmont, Saint-Cyr, Luçon, Le Langon prit les armes, et des bandes munies de hâtons, de haches et de quelques arquebuses, se mirent à piller les églises, à massacrer les prêtres et ceux qui passaient pour de zélés catholiques » (1).

Le 30 avril 1562, la cathédrale de Luçon et les autres églises de la ville sont dévastées par les Protestants (ou Huguenots).

Avec ces troubles qui se multiplient et l’insécurité ambiante,

l’abbé et les religieux de Trizay abandonnent leur abbaye avant l’automne

1564. Le nouvel abbé commendataire, Guy C

| Les abbés commendataires de l'abbaye de

Trizay (du |

|

| Abbé vers 1570 | Guy C |

| Abbé vers 1580 | René G |

| Abbé vers 1610 | René |

| Abbé de 1662 à 1665 (*) | Gabriel |

| Abbé entre 1665 et 1685 | Jacques |

| Abbé jusqu’en 1689 | Gabriel-Ph. |

| Abbé de 1690 à 1734 | Jean N |

| Abbé de 1736 à 1764 | René G |

| Abbé de 1764 à 1789 | René-Claude |

| Abbé en 1789 et 1790 | Marie-Claude |

| (*)Années de mandat données par les

“Affiche de Poitou” du jeudi 31 mai 1781 (site internet Gallica.bnf). |

|

Le 5 septembre 1568 un missionnaire catholique, Nicolas M

En 1568, deux frères B

L’abbaye de Trizay ne s’en relève pas. Un procès-verbal rédigé le 30 janvier 1570 fait l’inventaire des ruines et relate les faits. Cela lui permet de bénéficier d’une ordonnance royale complétée par un arrêt du Parlement pris le 3 mai 1571 l’autorisant à utiliser l’argent des taxes auxquelles elle est tenue pour les réparations de l’abbaye.

Le 18 octobre 1571, elle cède à la baronnie de Champagné-les-Marais des domaines qu’elle possède afin de rebâtir l’église pour la somme de 2 500 livres.

Un autre document de 1571 signale les « bruslements, saccagements et démolitions survenus en l’église et monastère. »

Après cette période noire de l’histoire de l’abbaye, le site est

dans un triste état de désolation. L’intendant du Poitou,

En 1720 il ne reste qu’un seul moine !

L’abbaye n’est plus qu’un “bénéfice” moins rémunérateur : vers 1712, l’abbé commendataire ne perçoit que 3 000 livres environ de revenu ecclésiastique (appelé mense) et l’abbaye seulement 1 000 livres. À titre de comparaison, les revenus des abbayes cisterciennes de Moreilles et de Bois-Grolland (sur la commune du Poiroux) s’élèvent respectivement à 20 000 et 6 000 livres.

Les abbés qui se succèdent à Trizay déploient plus ou moins d’activité pour faire renaître l’abbaye.

Guy C

C’est alors la période du renouveau de la vie des communautés

religieuses. Signe révélateur : la restauration de l’église est

accordée par l’évêque de Luçon Jean-François

Si l’on en croit la revue « Mercure de France »

de décembre 1734, Jean N

« Le 15 novembre, Jean N

ouet , abbé commendataire de l’abbaye de Trizay en Poitou, de l’ordre de Citeaux, diocèse de Luçon (…) mourut dans son abbaye, âgé de plus de 60 ans. »

La place reste vacante jusqu’à la nomination de René G

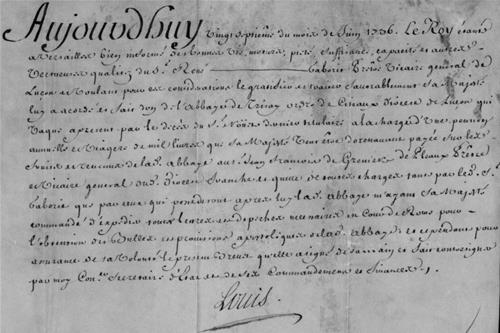

Une deuxième lettre signée par le roi le 20 septembre 1736 lui

accorde les bénéfices de l’abbaye. Cette lettre laisse à penser que la

place a été proposée au “Sieur

« Le roi étant à Versailles, ayant fait le choix du Sieur René G

aborit (…) pour remplir l’abbaye de Trizay (…) qui était vacante par la démission du Sieurde Narbonne (5) »

Nous ignorons qui est ce Sieur

René G

René-Claude

Le nouvel abbé souhaite entreprendre des réparations comme le

prouvent deux documents. Le premier est un procès-verbal de visite daté du

24 février 1765 à la demande du nouvel abbé afin d’estimer les travaux à

effectuer dans l’abbaye de Trizay (6). Le deuxième fait suite au premier

puisqu’il s’agit d’un acte d’adjudication pour les réparations à

effectuer, acte passé à Luçon devant le notaire R

En 1789 René-Claude

Cette liste de noms nous est donnée par un document important

pour l’histoire de l’abbaye. Il s’agit de l’inventaire daté du 6 janvier

1790 qui a pour but de référencer l’ensemble de ce que possède l’abbaye

dans le cadre de la vente des biens de l’église voulue par les

Révolutionnaires. C’est dom P

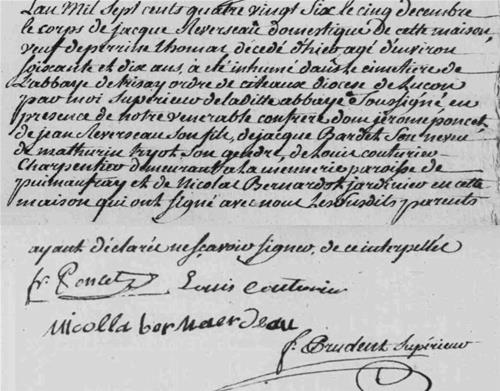

Ajoutons que l’abbaye a tenu un registre des sépultures entre

1786 et 1787. Un seul acte y est inscrit : le décès de Jacques R

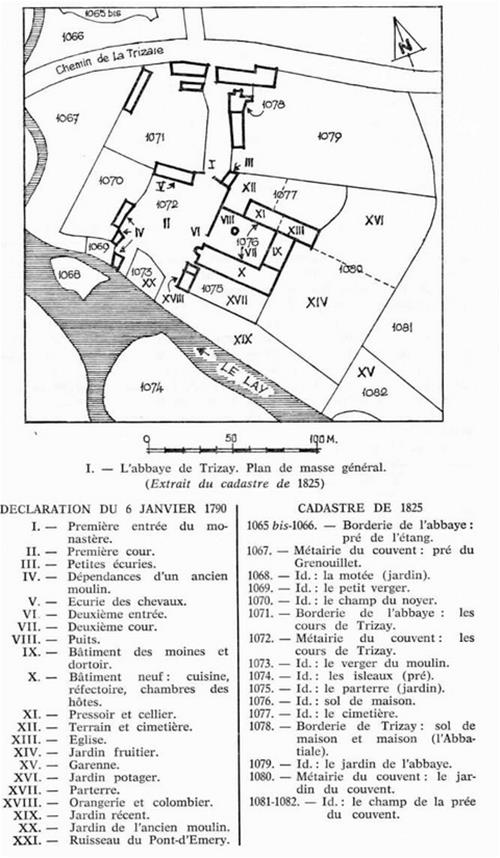

L’inventaire ou la déclaration du 6 janvier 1790 nous donne la composition du domaine de Trizay : bâtiments, cours, annexes de l’enclos conventuel, jardins avec le potager, verger, parterre et bois autour de Trizay (bois du Batteau, de la Mesnerie, de la Bergerie et de la Papinière).

Ensuite sont répertoriés les marais, les terres, les vignes, les métairies et borderies qui lui apportent un revenu. Citons par exemple la métairie de la Papinière, de l’Audrière, du Bois-Morin, la borderie de la Chatterie, etc. Ajoutons dans les revenus les taxes et devoirs que l’abbaye perçoit en argent ou en blé et volailles comme le cens, les rentes. Le total des revenus s’élève à 6 085 livres.

Pour les dépenses, l’abbaye doit payer les décimes du clergé, les émoluments du garde, les frais de réparations des métairies et d’autres charges féodales. Le total s’élève à 868 livres.

La déclaration énumère encore ses possessions dans 18 paroisses dont Bournezeau (les terres du Beugnon et de la Morlière), les Pineaux (terre de la Guyornière, la métairie de la Foire et le Pré-Pineau), Puymaufrais (taxes féodales sur la paroisse, les terres de l’Augoire et la Mesnerie, le fief de la Ricotière, de la Fraignaie et la Vendrennière, le domaine de la Commanderie et la seigneurie de la Papinière) et Saint-Vincent-fort-du-Lay (moulin de Chenillac, terre du Pont-Guérin et droits sur Saint-Pierre).

La déclaration se termine par l’état du mobilier du salon à manger au pressoir en passant par la cuisine, la chambre des hôtes, la sacristie et les écuries. L’argenterie, le linge et les 415 volumes de la bibliothèque sont rigoureusement dénombrés.

Ajoutons que de nombreuses terres appartenant à l’abbaye et donc devenues “Biens Nationaux” sont estimées entre 1791 et 1792. Ainsi le domaine de Trizay, avec 2 de ses métairies, est estimé à 86 350 livres en décembre 1792 (9).

Très peu de documents évoquent Trizay pendant l’insurrection (mars 1793-1799) qui s’étend au fur et à mesure jusqu’au Lay. La rivière marque la ligne de démarcation entre la Vendée révoltée (au nord) et la Vendée républicaine (au sud).

Dès mars 1793, une troupe républicaine traverse le Lay et

bombarde au canon le château de la Roche-Louherie de la famille B

La proximité des 2 armées est bien réelle puisqu’un cultivateur de la métairie du Bois-Sorin, proche de Trizay, est obligé « d’abandonner son domicile à cause des vexations qu’il éprouvait chaque jour tant de la part de nos troupes [républicaines] que celles des brigands » (10).

L’abbaye est-elle une nouvelle fois dévastée en ce début d’insurrection ? Est-elle incendiée en mars 1794 lors du passage d’une colonne infernale ? Nous savons que le 29 mars 1794, une colonne républicaine brûle Saint-Ouen, la Mènerie, l’Augoire, la Fraignaie pour prendre ensuite la direction de Saint-Vincent-Fort-du-Lay, puis de Bournezeau. Trizay ne semble pas être sur le parcours (11).

Le 29 décembre 1799, alors que le conflit arrive à son terme,

Charles C

Dans quel état se trouve l’abbaye à cette date ? Nous l’ignorons.

L’abbaye est achetée à la fin de la guerre de Vendée ou au début

du XIXème siècle par François Alexis

Il décède en 1835 et sa succession établie l’année suivante, fait état d’un revenu de 2 533 francs pour sa propriété de Trizay qui est constituée de bâtiments, cour, jardin, terres labourables, prés, pâtis et bois (13).

Dès lors, les bâtiments de l’abbaye perdent toute

vocation religieuse et deviennent des annexes agricoles pour les exploitants locaux. Cet état de fait perdure jusqu’à la fin du XXèmesiècle.

Bien évidemment l’usage agricole pendant des décennies, puis son abandon pendant plusieurs années dégradent fortement l’abbaye.

Depuis 2006 les différents propriétaires qui se sont succédé, se sont attachés à lui redonner son lustre d’antan en effectuant des travaux et en faisant partager leur passion au public lors des journées portes ouvertes.

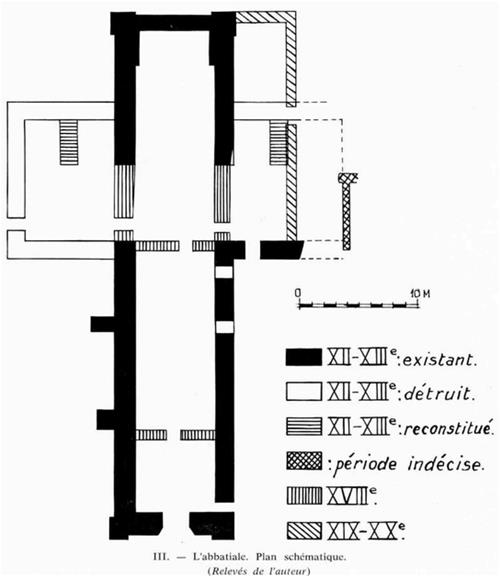

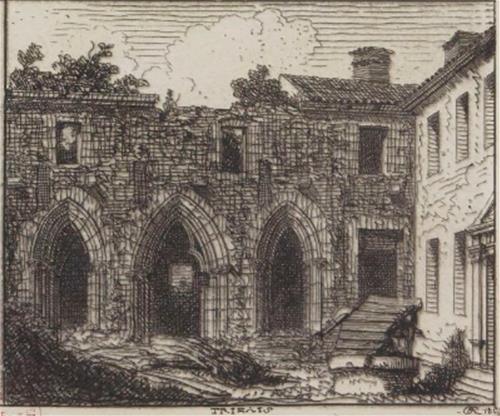

Le cloître, traditionnellement formé de quatre galeries, a totalement disparu. En 1570, il est recouvert d’ardoises et ruiné en divers points. En 1736, les quatre galeries existent encore et sont recouvertes de lattes et bois de charpente avec des piliers en mauvais état. Vers 1770, on en détruit trois. Aujourd’hui il ne reste que le puits.

L’église (ou abbatiale) est par principe située sur la portion du terrain la plus élevée et la plus éloignée du cours d’eau. C’est le cas ici à Trizay comme à Moreilles ou à Bois-Grolland.

Vers 1137, l’église ou l’oratoire doit être en bois, puis par la suite construite en pierre locale.

Nous avons évoqué plus haut les destructions des différentes guerres. En 1664, elle est “désolée et ruinée”. En 1721 l’évêque est favorable à des réparations. Quinze ans plus tard, un constat s’impose : rien n’a été fait. Le procès-verbal de 1736 indique que « l’ancienne église qui était bâtie en croix et d’une grandeur assez considérable (…) est dans une totale ruine, laquelle ruine nous a paru être de temps immémorial, y ayant trouvé dans l’emplacement d’ycelle des pieds d’arbre (…) »

Au début du XIXème siècle, la première partie de l’abbatiale est utilisée comme pressoir et cellier, puis comme grange et étable.

Le clocher et le transept n’existent plus.

L’église a abrité plusieurs sépultures jusqu’au XVIIIème siècle.

Une seule pierre tombale est parvenue jusqu’à nous. Nous savons également

que François B

Le bâtiment des moines comprend traditionnellement la sacristie, la salle capitulaire, le parloir, l’escalier du dortoir, l’accès au jardin, la salle de travail des moines et, à l’étage, le dortoir avec ses petites fenêtres en plein cintre que nous pouvons toujours voir aujourd’hui.

L’aile du réfectoire est reconstruite dans les années 1770. Déjà en 1570, cette aile est « un grand corps de logis tenant (…) du cloître et d’un bout du dortoir (...) en partie ruiné et découvert. »

Des destructions plus ou moins récentes, au cours du temps, ont malheureusement modifié en profondeur ce bâtiment. Néanmoins la salle capitulaire a gardé encore aujourd’hui un charme certain avec ses trois arcatures brisées (ou petites arcades).

Rappelons que l’année 1770 est sculptée dans le linteau de la porte du réfectoire donnant sur le parterre sud (du côté du Lay). En 1789 les travaux ne sont pas terminés comme le prouve un bail signé cette année-là indiquant que le preneur de la métairie de la Papinière doit verser la somme de 3 600 livres à l’abbaye « pour aider à parachever une partie des bâtiments neufs. » La Révolution française a mis un terme aux travaux.

Le bâtiment se compose au rez-de-chaussée d’une cuisine avec une grande cheminée, d’une salle à manger, d’un couloir, d’un vestibule avec un escalier de pierre blanche et de petites pièces dont une servant de boulangerie avec un four.

L’étage est réservé aux hôtes et est composé de plusieurs

chambres. Celles au-dessus de la cuisine et de la salle à manger ont servi

à la fin du

Cette partie de l’abbaye, plus récente que le reste, est la mieux conservée.

Les dépendances sont nombreuses mais n’ont pas résisté au temps. Nous allons en citer quelques-unes (voir plan de 1790-1825).

Les structures d’accueil (logis du portier, hôtellerie, le

bâtiment des convers…) ont disparu. À l’écart de l’abbaye, la borderie de

Trizay a servi à loger l’abbé commendataire au début du XVIème siècle

avant qu’il ne choisisse la maison de la Papinière. Dans l’avant-cour, une

écurie et les dépendances d’un moulin à eau ont également disparu. Ce

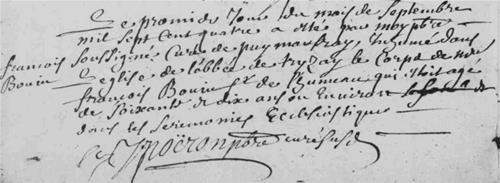

moulin a été emporté par une crue le lundi 26 novembre 1770 comme

l’atteste le curé de Puymaufrais, D

« L’an 1770 le 25 novembre la rivière du Lay fut si grande qu’elle emporta les moulins à eau du Berg, de Poïlfeu, la Place, la Rochette, de Trizay, Esnard, la limouzinière, Lanté, Piaux. L’eau commença à augmenter le dimanche au soir et les moulins furent emportés le lundi à 3 et 4 heures après midi (14). »

Il n’a pas été reconstruit.

À droite de l’entrée actuelle, perpendiculaire à l’aile du réfectoire, un bâtiment existe toujours : en 1790, il s’agissait de l’orangerie et du colombier.

Il faut également s’imaginer que l’abbaye de Trizay est entourée d’un mur d’enceinte relativement élevé comme toutes les abbayes cisterciennes. Dès 1736, ce mur est déjà en partie en ruine. Aujourd’hui il n’en reste plus rien.

Le temps et les hommes ont été impitoyables envers l’abbaye de Trizay mais elle est toujours là, près de 900 ans après sa création, malgré ses blessures et ses mutilations... Et tout laisse à penser qu’elle a près d’elle aujourd’hui des passionnés qui agissent pour la protéger !