Chez nous, un américain

sur les traces

d’un missionnaire vendéen

David Fuller décrit ici les enseignements

qu’il a tirés de son voyage : (relaté dans Au Fil du temps n°28)

« Si je n’avais pas pris la décision de venir en visite à

Bournezeau et dans divers lieux en lien avec sa vie et ses origines,

jamais je n’aurais pu comprendre avec autant de précision le contexte

local avec les effets des guerres, des conflits d’une manière générale,

l’influence de la religion, et l’omniprésence de la famille Aulneau

comme on peut actuellement le constater à travers divers documents tels

les registres paroissiaux ainsi que le nombre important de tombes dans le

cimetière. »

À peine âgé de 29 ans, en 1734, Jean-Pierre Aulneau

quitta son pays : la France, pour, des milliers de kilomètres plus

loin, arriver dans une mission jésuite, en Amérique du Nord, et se trouver

au contact de contrées sauvages, plus précisément à l’ouest du

Lac-Supérieur. C’est en juin de l’année 1736 qu’il fut tué lors d’un

massacre, sur une petite île du Lac-des-Bois, près de l’endroit où j’ai

l’habitude de passer mes étés. Le fait d’être proche de cet endroit, piqua

tout d’abord ma curiosité, puis au fur et à mesure du temps, cette

curiosité m’amena à faire un vrai travail de recherches sur ce massacre et

sur les personnes impliquées.

David Fuller sur l’île du Petit Massacre

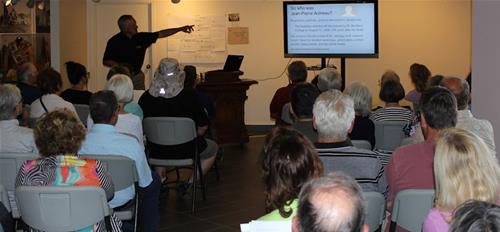

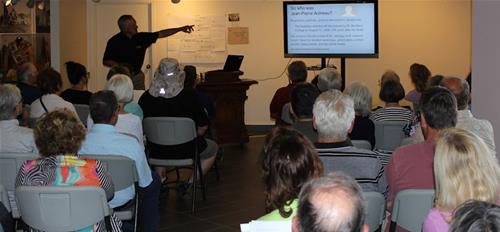

David Fuller en conférence après sa visite en Vendée

Jusqu’à la découverte de lettres en 1889 à Bournezeau, la

vie de ce prêtre jésuite était bien peu connue du grand public. Certes

j’ai bien compris le contexte général de sa mort, mais je ne connaissais

rien de l’endroit où il était né et avait grandi. Il me devenait essentiel

de faire une étude plus approfondie sur tout ce qui avait trait à ce

fameux massacre et donc ce personnage : Jean-Pierre Aulneau.

Ce qui m’amena entre autres, à effectuer un voyage aux sources, en venant

en France, courant octobre 2018, pour découvrir les lieux clés de ses

origines ; à savoir son village natal des Moutiers-sur-Lay, mais

aussi Bournezeau, Bessay, Luçon, Poitiers, Fontenay-le-Comte,

Mareuil-sur-Lay, ainsi que le vieux port de La-Rochelle, duquel il s’était

embarqué le 29 mai 1734, voyage qui aboutit à la fin tragique que l’on

sait.

Malgré le fait que Jean-Pierre Aulneau ait passé bien

peu de temps à Bournezeau, la découverte de ses lettres manuscrites en

1889, et le fait aussi que de nombreux membres de la famille Aulneau

y ont vécu, me confirmèrent sur l’importance d’inclure, dans mon

itinéraire, un passage dans cette commune. À partir de ce moment-là, ce

travail de recherches sur la famille Aulneau me permit de mieux

comprendre le contexte local de la vie dans cette région et tout ce qui

avait sans doute, à travers son éducation, fait ce qu’il était devenu, à

savoir un homme de son temps, le reflet du contexte particulier d’une

famille, celle des Aulneau, à Bournezeau.

Les familles Aulneau et Esgonnière:

Jean-Baptiste Aulneau de l'Isle , sieur de la Touche aux

Moutiers-sur-Lay, est né en 1709, soit quatre années après Jean-Pierre

(son frère jésuite). Il se maria avec Thérèse Judith Esgonnière

de Bournezeau. Ils eurent une nombreuse descendance, impliquant de

nombreuses ramifications bien évidemment, et confirmant les liens très

étroits liant les Aulneau à Bournezeau. Thérèse, baptisée en

l’église de ce bourg, fut une des petites filles de Nicolas Esgonnière,

sieur de la Corbedomère, et résidant en ce même château de la Corbedomère.

Le père de ce dernier, Jean-Nicolas Esgonnière, fut sénéchal à

Bournezeau. Et la seconde épouse de son frère Philippe-Nicolas Esgonnière,

appelée Anne-Louise Aulneau se trouvait être la propre sœur du

père jésuite. Après leur mariage, Jean-Baptiste et son épouse Thérèse

vinrent s’installer à Bournezeau. Et leur premier enfant, Marie-Jeanne Aulneau

fut baptisée dans cette paroisse le 18 décembre 1739.

Anne Degrange, mère du père jésuite, et grand-mère du

nourrisson, signa le registre de baptême. Elle fut aussi celle qui fut la

destinatrice des nombreux courriers écrits par son fils, en provenance de

l’Amérique.

La dernière lettre connue, qu’il envoya à sa mère, est datée du

12 juin 1735, et fut expédiée de Montréal; soit une année avant son décès.

Dans ce courrier il l’informait de son désir de partir dès le lendemain,

en mission vers l’ouest, en lui précisant que dès qu’il le pourrait, il

lui écrirait aussitôt. Quelques mois plus tard Anne Degrange

écrivit au père Bessou le 18 janvier, puis le 9 novembre et

enfin le 26 décembre 1737, date à laquelle on la prévint de la mort de son

fils. Il fallait tenir compte du long délai d’acheminement du courrier à

l’époque, entre la France et cette contrée lointaine, c’est-à-dire sept

mois environ.

Il est intéressant de noter qu’au moment du baptême de sa

petite-fille, en décembre 1739 à Bournezeau, Madame Aulneau

reçut plusieurs lettres écrites en 1738, par les pères Pierre du

Jaunay, Pierre de Lauzon, et Nicolas Degonnor,

relatant toutes la mort de son fils. Au courrier du père de Lauzon

était joint la calotte noire que le père Jean-Pierre portait au moment de

sa mort.

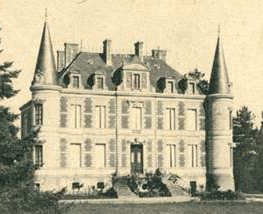

Le vieux château de Bournezeau

et les guerres de Vendée :

Bournezeau a gardé des traces de son histoire, des divers

conflits et guerres. En commençant par remonter au XIème

siècle, où le château était déjà d’une grande importance stratégique pour

la région. Henri de Navarre, futur roi de France sous le nom d’Henri

IV ; celui-là même qui signa l’Édit de Nantes, reconnaissant aux

Protestants, leurs droits d’existence, passa une nuit dans ce château.

L’arrêt des hostilités suite à cet Édit, n’amena pas une paix totale. Un

peu plus tard dans le temps, le conflit entre catholiques et protestants

reprit de plus belle, et Bournezeau et son château furent occupés par

l’armée protestante en l’année 1622, et plusieurs fois encore, par la

suite.

Les dépendances du Vieux Château

En 1766, Marie-Jeanne Aulneau, précédemment mentionnée (nièce

du père jésuite), se maria avec Jean-Pierre Loyau. Ce fut

l’occasion d’une grande cérémonie où furent conviées toutes les familles

de notables de la région, principalement les Esgonnière du

Thibeuf et de la Corbedomère, les Loyau, Aulneau, Payneau

et bien d’autres encore. En octobre de l’année 1781, Jean-Pierre Loyau,

devenu percepteur des impôts à Bournezeau, indiqua dans un de ses

courriers, que le château était déjà dans un bien triste état et qu’il

était inhabité. À la fin du mois de mars 1793, les insurgés vendéens

investirent ce château pour être ensuite forcés de l’évacuer en août de la

même année. Ce même Jean-Pierre Loyau prit la tête des insurgés

en ce même mois d’août, mais il fut arrêté à la fin du mois d’octobre de

la même année, pour être ensuite exécuté à La-Rochelle pour trahison.

Toujours en août 1793, une colonne de l’armée républicaine attaqua le

bourg de Bournezeau et brûla tout sur son passage, y compris le château.

On ne sait pas ce qu’il advint de son épouse Marie-Jeanne, après

l’exécution de son époux. Jérôme Aulneau, son frère, et de fait,

fils de Jean-Pierre et Thérèse Esgonnière, signa plus tard, aux

Moutiers, un contrat d’allégeance des citoyens aux forces républicaines,

dans le même temps où son beau-frère Jean-Pierre était exécuté par ces

mêmes républicains. Six mois après l’exécution de son fils, Thérèse Esgonnière,

qui s’était installée avec son frère Jérôme et toute sa famille aux

Moutiers-sur-Lay, se retrouvait à fournir de la nourriture aux forces

républicaines. Six mois plus tard fut organisé un recensement de la

population, en mars 1794.

Les divers évènements, de cette époque compliquée des guerres de

Vendée, amenèrent des comportements différents voire conflictuels au sein

d’une même famille. Il en fut de même pour la famille Aulneau.

Le Chêne Bertin :

La famille Esgonnière du Thibeuf avait des liens très

étroits avec la famille Aulneau de Bournezeau.

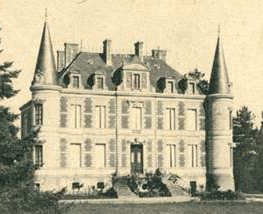

Le Chêne-Bertin en 1905

Outre le grand mariage de Jean-Baptiste Aulneau avec

Thérèse-Judith Esgonnière, déjà relaté précédemment, une autre

union nous amène à faire le lien avec l’éminent Philippe-René Esgonnière,

sieur du Thibeuf.

Il s’agit du mariage de sa petite-fille Céline Esgonnière,

née au logis du Thibeuf à Bournezeau en 1823, avec Philéas Aulneau,

qui devint maire de Bournezeau entre 1853 et 1855 et joua un rôle très

déterminant dans l’histoire de la découverte des manuscrits dans la

famille Aulneau.

Quand Philéas et Céline eurent 23 ans, ils s’installèrent sur le

domaine du Chêne-Bertin. Le père de Philéas, dénommé Hippolyte Aulneau,

en était un des premiers propriétaires. Un an après le décès de son père

en 1858, Philéas assuma la pleine propriété de ce domaine, et lança la

construction d’une nouvelle habitation, un peu à l’écart de la route, dans

un style Louis XIII.

Tout fut terminé en avril 1861. En 1889, à l’occasion de la

mission jésuite, dans la nouvelle église de Bournezeau, il se trouvait que

les deux époux, âgés de 66 ans, étaient toujours maitres du domaine,

construisant de nouveaux bâtiments, avec 17 personnes affectées à

l’entretien du château et de ses dépendances.

La mission de 1889 et les manuscrits :

Philéas Aulneau (Gracieuseté de Gérard de Fleuriau,

archives privées Aulneau)

Âgé de 66 ans donc, Philéas Aulneau parcourut les deux

kilomètres depuis son château, pour se rendre à la mission prêchée le

matin de Noël 1889 dans l’église Saint-André, église toujours en

construction à cette époque. À son arrivée, il rejoignit un groupe de 600

hommes qui avaient effectué un travail remarquable pour le chœur de la

nouvelle l’église durant tout le temps de l’Avent. Au cours de la

cérémonie, Philéas se rapprocha des trois pères jésuites présents pour la

mission, dans le but de les informer de l’existence de manuscrits en sa

possession, fruit d’un héritage, et relatant la mort d‘un membre de sa

famille, tué par les indiens, en Amérique du Nord.

Philéas permit aux missionnaires de faire une copie de l’ensemble

des documents et partagea les manuscrits originaux. C’est à partir de cet

évènement que ces documents, si précieux pour la famille, protégés et mis

en sécurité depuis 150 ans, furent dès lors mis à la disposition du grand

public, publiés, et permirent de se faire une idée très révélatrice de ce

personnage presque inconnu : Jean-Pierre Aulneau.

En 1893, soit quatre années après cette mission à Bournezeau,

Arthur E.Jones, prêtre jésuite et directeur des archives au

collège Sainte-Marie de Montréal, publia l’ensemble des écrits, sous le

nom de collection Aulneau, basée sur un travail de copie

respectueux du texte original, joint à une traduction en anglais. Comme il

n’y avait pas encore de publication de ces manuscrits en langue française,

un travail fut effectué sur ces documents pour que le grand public puisse

avoir accès à une traduction complète et précise en français. Pour ce

faire Arthur E.JONES entra en contact avec les pères jésuites pour leur

demander une copie des manuscrits originaux en français, ce qui l’amena

ensuite à protéger ces dits documents pour pouvoir effectuer ensuite une

publication de ces textes dans une collection anglaise.

Dans l’introduction à cette édition, Jones s’appuya sur

des informations complémentaires fournies par les trois pères jésuites qui

assurèrent la mission à Bournezeau. Tout d’abord il ne révéla pas le nom

de Philéas comme étant à la source des informations reçues par ces

prêtres. Il le dénomma comme étant “le vénérable descendant de l’ancienne

famille Aulneau”. Par la suite il déclara :

« Ce trésor historique sauvé de la destruction durant les

guerres de Vendée, quand tant d’autres éléments précieux de cette époque

ont été pillés ou détruits par les hordes révolutionnaires, en raison du

fait que le logis Aulneau se trouvait être soi-disant, un

quartier général de l’armée vendéennes »

.

Plus tard il ajouta :

« le membre de la famille Aulneau en possession

des fameuses lettres, se trouve avoir sa résidence à Bournezeau, en

Vendée »

.

En 1793, au commencement des guerres de Vendée, il n’y avait pas

à proprement parler, de Maison Aulneau à Bournezeau.

L’explication la plus vraisemblable serait que le possesseur desdits

documents, aurait été son grand-père, Jérôme Aulneau, de plus,

connu comme étant un sympathisant de la Révolution et du régime

républicain, qui avait fait comprendre que la région au sud du Lay, était

bien plus en sécurité que le secteur de Bournezeau. Il semblerait aussi

que ce dernier aurait protégé ces lettres en les cachant dans sa résidence

des Moutiers-sur-Lay ; scénario qui semble des plus probables selon

Gérard de Fleuriau.

De plus, il y a une erreur quand Jones déclare que la

résidence des Aulneau aurait été le quartier général de l’Armée

vendéenne. Il semblerait crédible que des vendéens révoltés sur la commune

des Moutiers, aient de fait occupé sa résidence dans ce bourg, alors que

Jérôme s’était enfui pour attendre la fin des évènements si critiques pour

lui.

La compréhension de Philéas sur tous ces évènements remontant à

plus de 96 années était nourrie principalement par les souvenirs de son

père Hyppolite. Il était âgé de 8 ans au moment de ces fortes turbulences,

et vivait au manoir Aulneau des Moutiers avec son père, Jérôme

et sa grand-mère Thérèse Esgonnière. Ce qui est clair à travers

cette époque tourmentée, c’est que la famille Aulneau a fait

tout son possible pour sauvegarder ces si chers documents relatifs à un

homme si dévoué et désintéressé, parti pour une mission qui s’est avérée

si dangereuse.

La Croix de mission :

David Fuller près de la croix de mission, route des Pineaux

Le cœur de la mission des pères jésuites, ainsi que le partage

des lettres du missionnaire, se sont déroulés dans le cadre de cette belle

église de Bournezeau. Il fallut attendre 8 années avant de voir la

consécration de cet édifice, bien qu’au moment de la mission, une grande

partie de l’église pouvait déjà être utilisée pour les cérémonies.

Le 15 octobre 1889, les nouvelles cloches ont été bénites, soit

environ 6 semaines avant le démarrage de la mission des jésuites, mission

qui s’étala sur 6 semaines. Ce ne serait pas une coïncidence que de voir

la mission se dérouler dans un contexte de reconstruction de l’église, à

une époque de confirmation et de reconquête de la légitimité de l’Église

catholique au XIXème siècle.

Le point culminant de cette mission fut la procession, le

lendemain de Noël, en direction du nouveau calvaire, érigé à un kilomètre

au sud de l’église, sur la route des Pineaux. La bénédiction de cet

ouvrage se fit en présence des élus locaux, de la communauté rassemblée et

des responsables religieux.

Le compte-rendu de cette mission précise que le calvaire ainsi

que le terrain où il fut érigé, ont été gracieusement offerts par la

famille Esgonnière du Thibeuf. À cette époque, les maîtres du

domaine du Thibeuf se nommaient Philippe-René Esgonnière du Thibeuf

et son épouse Élise-Marie Gourraud de la Proustière.

Philippe se trouvait être le frère de Céline Esgonnière,

elle-même se trouvant être, à cette époque, la doyenne de la famille du

Thibeuf, et très probablement la cheville ouvrière pour l’érection de ce

calvaire.

Autre information issue du rapport de construction de

l’église : Henri Esgonnière du Thibeuf, le fils aîné de

Philippe-René et Élise-Marie, est reconnu comme étant le parrain de cette

construction, la famille ayant tant œuvré pour l’édification de cette

église.

De plus, il est important de préciser qu’à l’intérieur même de

l’église le mémorial dédié aux victimes de la guerre 14-18, a été pris en

charge par l’épouse d’Henri, ce dernier étant tombé au champ d’honneur le

25 septembre 1915. On peut raisonnablement penser que ce Philéas avait

très certainement en tête de rendre hommage à ce fameux “grand-oncle”

missionnaire, en participant à l’organisation de la mission et à

l’invitation faite à trois prêtres jésuites pour l’animation dudit

évènement.

Sans l’initiative de Philéas quant à cet évènement et sans le

rôle crucial de Céline en lien avec la famille, peut-être ces manuscrits

n’auraient-ils pas été découverts ou révélés au grand public.

Cimetière :

L’ancien cimetière était situé devant la face sud du château et

autour de l’ancienne église, à l’emplacement du parking actuel entre la

mairie et la nouvelle église. Les socles de certains vieux tombeaux

actuellement au centre du nouveau cimetière révèlent que ces derniers

avaient été rapportés depuis l’ancien.

Le nouveau cimetière, dans sa partie centrale, est aujourd’hui un

mixte, entre les tombes récentes avec les plaques descriptives des noms,

et les plus anciennes, avec des inscriptions gravées dans la pierre,

illisibles pour la plupart aujourd’hui. Sur certaines, on peut y voir des

croix celtiques gravées. Ces tombes, dont certaines ne sont plus

entretenues par les familles d’origine, sont là pour rappeler à tous

l’existence passée de ces hommes et des ces femmes, aimés en leur temps.

Ce cimetière est un formidable testament sur la vie humaine au cours du

temps à Bournezeau.

Dans le cimetière de Bournezeau,

la tombe d’Élise-Marie Gouraud de la Proustière

Certaines portent gravés les noms de grandes familles, telles que

les Esgonnière, Lacombe, Aulneau, Montillet,

et bien d’autres encore. J’ai été fort surpris de voir en si grand nombre,

les noms des Esgonnière et des Aulneau. Ce qui

confirme l’implantation forte de ces familles au plan local.

Avec l’aide de mes amis de rencontre de Bournezeau, nous avons pu

déchiffrer certains noms sur les tombes, mais sur d’autres tout était

illisible. Nous avons réussi à trouver les inscriptions relatives à

Hyppolite et son épouse Virginie Baudet, à Céline Esgonnière

(épouse de Philéas, mais impossible de retrouver celle de ce dernier),

Élise-Marie Gouraud de la Proustière (épouse de Philippe

René DU THIBEUF, celui qui fit don du terrain pour le calvaire),

Paul Aulneau(conseiller général de Vendée et fils de Philéas),

Philippe Nicolas Esgonnière (père de Thérèse), et

Antoinette Aulneau (fille de Céline et Philéas, décédée à

l’âge de trois ans ; avec sur sa tombe une belle colonne blanche,

sur laquelle est gravée l’inscription “à notre très chère

Antoinette”).

Dernières pensées :

Ma visite à Bournezeau fut pour moi comme la visite d’un musée,

avec ses milliers de belles images, d’objets historiques, et tant de lieux

si importants à visiter, pour lesquels je n’ai malheureusement pas eu

assez de temps à consacrer. Grâce à l’aide de tant de personnes

compétentes, comprenant mes difficultés à maitriser la langue française,

et désireuses de me faire partager leur enthousiasme à découvrir la vie de

leur commune, je peux désormais, avec du recul, prendre conscience de

l’attirance de Bournezeau, avec son histoire (belle mais aussi tragique),

ses divers monuments, ses logis, et tant de lieux sacrés (calvaire,

cimetière). La communauté locale est attrayante, soulève la sympathie et a

une grande attractivité. Oui, Bournezeau c’est tout cela et plus encore.

Concernant plus particulièrement Jean-Pierre Aulneau,

Bournezeau a été comme un miroir de tout ce qu’il aurait pu vivre en

restant en France, à une plus grande échelle, avec certes de beaux

monuments, de grandes cathédrales, mais aussi la terreur de la guerre,

avec les invasions et les destructions qui l’accompagnent ; tout ceci

étant si loin de son idéal de jésuite missionnaire, à vouloir vivre pour

la vérité et l’expression de sa foi catholique, dans ces contrées

lointaines, refusant les abus et injustices de tous ceux qui là-bas

cherchaient à exploiter les ressources et la population, et de fait

détestant les jésuites, qui eux, proposaient une voie si différente ;

et comprenant bien les dangers liés à la politique de la Révolution,

voyant même ses propres biens pris par l’ennemi. Un exemple concret et

récent en est l’occupation du château du Chêne-Bertin par les allemands

lors de la seconde guerre mondiale. Mon propre grand-père a combattu dans

les tranchées lors de la première guerre mondiale, et je comprends

maintenant d’autant mieux, pourquoi il parlait de la France et de ses

habitants avec tant d’émotion.

La relecture de la dernière lettre du misionnaire, (maintenant

dans les archives privées de Gérard de Fleuriau) envoyée depuis

Fort-Saint-Charles à M. et Mme de Fleuriau, me montre toute

l’humanité profonde de cet homme, ainsi que ses peurs, et sa grande

dévotion. Je suis réellement convaincu que ses origines, avec sa foi, et

ses racines plantées dans cette terre de l’ouest de la France, l’ont

certainement stimulé, et donné courage, pour entreprendre un tel périple

pour aller au service des autres. Tout ce que j’ai vécu en venant ici, à

Bournezeau, m’a permis d’avoir une plus grande compréhension sur comment

ce terreau local l’avait préparé pour sa mission en Amérique-du-Nord. Je

suis certain maintenant qu’en faisant ce voyage, ce n’était pas pour faire

une simple recherche comme un étudiant, mais bel et bien en tant qu’un

homme lui-même en recherche.

Merci à tous de m’avoir accueilli dans votre belle ville,

répondant à mes questions, et en me montrant une telle courtoisie

exceptionnelle et amicale.

David Fuller Président Émérite de l’université

de Minot au Dakota du Nord, U.S.A, 21 mars 2019.

traduit de l'anglais par Raphaël Pelletreau.