Interview de Francis H

Q : Pourriez-vous parler des vendanges telles que vous les avez connus dans les années qui ont suivi la guerre de 1939/1945 ?

R : Malgré le jeune âge, la mémoire reste fidèle de ces souvenirs. Avant de parler des vendanges, il faut dire que vers les années 1950, la culture de la vigne tenait une place importante dans les fermes du bocage vendéen. Même celles d’environ 15 à 20 hectares, cultivaient parfois bien plus d’un hectare de vigne. Les meilleures années, la production atteignait environ 40 barriques, (contenance d’une barrique, 220 litres). Ce vin servait à la consommation familiale, soit 3 à 4 barriques suivant les maisons. Le reste était vendu.

Aux alentours du 1er janvier, un courtier en vin passait dans la campagne, il pesait, goûtait et achetait le vin suivant son poids calculé en degrés. Quelquefois, c’était un vrai marchandage entre le paysan et le courtier. Quelques semaines après, le vrai marchand de vin « le grossiste » passait faire le ramassage accompagné du courtier qui avait organisé la tournée. Parfois, le gros camion-citerne déjà chargé de vin s’embourbait aux abords des bâtiments de la ferme. Il fallait mettre des bœufs devant pour le tirer et des fagots de bois sous les roues.

La vente du vin à cette époque apportait à la famille une rentrée

d’argent non négligeable. Les paysans parlaient avec orgueil de cette

vente à la foire. C’était à qui aurait vendu le plus grand nombre de

barriques au meilleur prix ; et aussi, on entendait fréquemment dire,

En terminant ce préambule aux vendanges, il faut le dire même que ce n’est pas très glorieux, la Vendée se trouvait dans les trois premiers départements français consommateurs de vin.

Q : Les explications que vous avez données, en effet, sont nécessaires pour mieux comprendre le déroulement des vendanges.

La saison des vendanges se situe dans le bocage vendéen, de fin septembre à octobre. Elle se trouve à la même période que les semailles. C’est une saison où il y a beaucoup de travail. La mécanisation n’était pas arrivée. Les labours prenaient beaucoup de temps.

Les vignes se trouvaient parfois à plusieurs kilomètres de la ferme. Elles provenaient d’héritages ou d’achats à d’autres membres de la famille. Le patrimoine devait se transmettre aux générations. Ces vignes étaient implantées dans un fief de plusieurs hectares, dans des terrains argileux et caillouteux. C’est là que le vin était le meilleur.

À l’approche de la mûraison, plusieurs visites étaient faites dans la vigne souvent par le grand-père. C’était aussi l’occasion sur le parcours, de passer voir un ami et de trinquer parfois plusieurs verres, et même parfois un peu de trop. Suite à la dernière visite, le raisin étant considéré comme mûr ; le jour de la vendange était décidé. Parfois que pour une variété, pour les autres qui n’étaient pas assez mûres, la date serait fixée très souvent en vendangeant le premier jour.

Le jeudi était très souvent désigné jour de la vendange. Les enfants n’ayant pas classe ce jour là, ils venaient aider, ce qui leur plaisait beaucoup. Dans l’organisation, le premier travail était de contacter les voisins pour qu’ils puissent venir aider le jour indiqué. Et aussi, de retenir plusieurs femmes de journée très sollicitées à cette époque. Ces personnes étaient employées à vendanger tous les jours, cela malgré les courbatures. Ces journées leur procuraient un peu d’argent.

Q ; Avant le jour des vendanges, il fallait donc une certaine préparation ?

R : Effectivement, le matériel nécessaire aux vendanges était prévu et remis en état dès l’hiver précédent. Dans chaque ferme, il y avait toujours un ou plusieurs hommes qui bricolaient le bois. À cette époque, il y avait toujours des planches et des madriers d’avance. L’hiver, les jours de pluie ou de fortes gelées, les hommes bricoleurs passaient leur temps à faire des baquets. Les anses étaient faites avec des jeunes pousses de châtaigner prises dans la forêt. Ils faisaient aussi une civière pour l’avoir d’avance en cas ou l’autre casserait. Ils fabriquaient aussi 1 ou 2 pilons, mis à sécher dans le haut de la cave et qui servirait en cas de besoin. Ça, c’était la préparation des matériels, que les hommes de la ferme pouvaient réaliser.

Par contre fin août, courant septembre, des charpentiers itinérants passaient faire les futailles. C'est-à-dire, réparer sur place les basses (récipients en forme de tonneau ; mais avec un seul fond et deux poignées) . Elles servaient au transport de la vendange. Certaines barriques devaient être réparées, une douelle à changer, un fond, des cercles en bois à changer aussi.

Les bons paysans travailleurs et organisés, avaient tout le matériel viticole prévu et en bon état, y compris les barriques qui étaient aussi propre dedans que dessus. Le vin n’avait pas goût de moisi ou de barrique, comme les anciens disaient

Q : Que de choses il fallait penser avant de faire la

vendange, et le nombre d’heures de travail déjà réalisées ?

R : Bien sûr, mais à cette époque, personne ne comptait son temps. La préparation n’était pas finie.

La veille de la journée de vendanges, il fallait recontacter tout le personnel prévu, car il pouvait y avoir des malades ou des désistements. Mais aussi, chercher et prévoir tout le matériel nécessaire sans rien oublier.

Il est arrivé d’être rendu dans la vigne et d’avoir oublié des baquets. Un homme retournait les chercher à la ferme en courant pendant plusieurs kilomètres. Aussi très souvent l’oubli des pilons. Le problème se solutionnait en se servant d’un piquet de vigne, le plus gros bout écrasait les raisins dans les basses, (il servait de fouloir).

La veille de la vendange, le patron de la ferme avec tout ce qu’il avait à penser, était fort occupé et souvent de très mauvaise humeur, surtout si le temps était incertain. De leur côté, les femmes avaient aussi un surcroît de travail, car il fallait préparer un repas froid pour emporter, et le soir à la ferme prévoir le souper pour tous les vendangeurs. Très souvent, elles devaient tuer, plumer 2 poulets et 2 poules. Cette journée de veille de vendange très occupée, toute la maisonnée de la ferme se couchait de bonne heure. Les enfants étaient les premiers au lit pour être d’aplomb le lendemain matin. Les devoirs étaient vite faits ou pas fait du tout. Le patron de la ferme dormait mal cette nuit-là, tracassé par la journée du lendemain, et surtout penser à ne rien oublier.

Bien avant l’aube, toute la maisonnée était debout (on ne disait pas levée), y compris les enfants qui ne se faisaient pas prier comme pour aller à l’école.

Après avoir effectué le travail habituel dans les étables, le petit déjeuner, qui à la ferme est un vrai repas, avec soupe, omelette, jambon mogette, était pris rapidement.

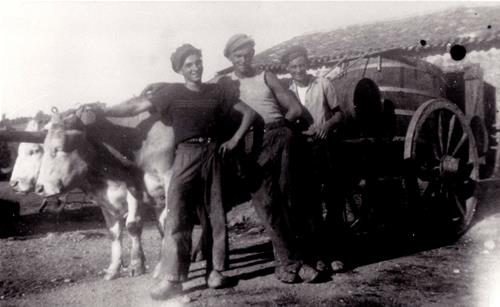

Très souvent, deux charrettes à bœufs étaient nécessaires pour cette journée de vendanges, (les anciens disaient : corvée de vendanges). Les deux paires de bœufs les plus solides et les plus fiables avaient l’honneur d’aller en vendanges, car bien sûr, il ne fallait pas renverser avec la charrette remplie de vendanges.

Une charrette transportait les basses, les baquets etc.., tout le petit matériel et quelquefois des vendangeurs qui ne marchaient pas très bien, tandis que l’autre charrette, “le charreteau” était installé, c’était un gros tonneau ovale avec un seul fond, d’une contenance d’environ 20 basses. Les ridelles de la charrette enlevées, 4 petits fagots de paille servaient d’amortisseurs, et le charreteau reposait dessus.

Le panier pour le repas de midi, le pain mis dans un bissac, étaient en sécurité dans le fond du charreteau, ainsi que 2 bareils traditionnels remplis de vin. La boisson en vin se mettait dans des tous petits fûts en bois d’une contenance de 2 à 5 litres, appelés “bareils”. Le café à cette époque n’existait pas, les femmes avaient quand même 2 à 3 bouteilles d’eau. Les fagots de choux et de foin pour nourrir les 4 bœufs étaient placés sur la charrette du charreteau à l’avant et à l’arrière. Les enfants étaient assis dessus pendant le voyage.

Il faisait encore nuit, le convoi s’ébranlait en direction de la vigne, ramassant les baquets des vendangeurs au passage. L’équipe des vendangeurs suivait à pied les deux attelages. Les chemins n’étaient pas toujours carrossables, il fallait parfois passer dans de larges trous d’eau.

Pour la journée à la ferme, il ne restait qu’une femme pour s’occuper des animaux et préparer le repas du soir.

Q : Quelles variétés de vignes existaient à cette

époque ?

R : Beaucoup de Noah… C’est une espèce de raisin blanc qui poussait très bien, mais il contenait de l’éther, ce qui est très mauvais pour la santé : donc, aujourd’hui prohibé. D’autres variétés cultivées : l’Othello qui produisait un très bon vin, souvent mélangé avec du Noah, du Gaillard rouge ou blanc, du Grolleau, des raisins blancs comme le Castel, le Rayon d’or, la Folle.

Arrivé à la vigne, personne ne perdait de temps. Le matériel déchargé, les bœufs déliés et attachés à une souche de buisson, tous les vendangeurs se mettaient au travail, un de chaque côté du rang, ce qui faisait donc deux personnes par rangée de vigne.

Chaque variété était vendangée séparément. Le vendangeur cueillait la grappe de raisin pour la poser dans son baquet, où alors si elle ne cassait pas, dans ce cas, il fallait se servir de son couteau ou d’un petit sécateur appelé vendangette.

De plus, certaines variétés de raisin égrenaient très facilement, tel que le Noah. On devait ramasser les grains tombés à terre, quelquefois parmi les herbes, les chardons ou même des épines, sinon le fermier rappelait à l’ordre. Certains vendangeurs camouflaient les grains tombés avec des mottes de terre. Les herbes, chardons et épines dans les rangs de vigne reflétaient les capacités de travail du paysan. Bien souvent, les vignes mal entretenues étaient cultivées par des gens pas très courageux, mais cependant qui aimaient bien le vin.

Q : Comment se déroulait la journée ?

Le baquet étant rempli, le vendangeur criait "Au baquet !”, Un homme ou un garçon de 13 à 14 ans, était désigné porteur de baquets pour la journée. Il arrivait quelquefois en courant avec un baquet vide. En échange, il emportait le plein. Il le vidait dans un récipient d’une contenance de 60 litres environ appelé “basse”. Ce récipient ressemblait à un tonneau mais n’avait qu’un seul fond. Afin de le transporter, deux poignées étaient fixées à proximité du haut. Les raisins mis dans la basse étaient alors pilés par le videur de baquets ou un autre homme : Cela, suivant le nombre de vendangeurs, l’abondance des raisins et la grosseur des grappes.

La coutume voulait que lorsque 4 basses étaient remplies, ce qui équivalait à la contenance d’une barrique de vin, les hommes buvaient au “bareil” c’était la première fois de la journée. Il y en avait d’autres, cependant sans abus.

Les basses se remplissaient petit à petit. Deux hommes forts de l’équipe étaient désignés pour les porter auprès de la charrette ou alors les vider dans le grand tonneau, comme il a été dit plus haut, le “charreteau”. Les basses étaient transportées à l’aide d’une civière, quelquefois plus de 100 mètres. La terre s’enfonçait sous les pieds. En arrivant au charreteau, une certaine technique était nécessaire pour y vider les basses, ce travail était très pénible, et il fallait être très fort.

En arrivant au bout du rang, une courte pause permettait aux hommes de boire un coup, et pour certains, de rouler une cigarette.

Même par temps de pluie, la vendange se ramassait. Elle continuait toute la journée. Des vendangeurs se garantissaient en se mettant sur le dos un sac de grosse toile, vide d’engrais potassique, qui imbibé d’eau pesait bien 5 à 6 kilos.

Les vendangeurs, tout en travaillant parlaient beaucoup, c’était une belle occasion d’apprendre toutes les nouvelles de la commune. La convivialité était de rigueur. Jamais de disputes en vendanges. Parfois, les jeunes gens et les jeunes filles se chamaillaient et rigolaient ensemble. Un garçon prenait une jeune fille par la taille, et lui mettait la tête dans une basse vide, lui écrasait des raisins rouges sur le visage : elle était toute barbouillée. Encore pire, les garçons mettaient des grains de raisin dans le dos ou dans le corsage des jeunes filles, évidemment, les grains s’écrasaient en descendant le long du corps. L’amusement s’arrêtait là et ne durait pas bien longtemps. Il est arrivé qu’à la suite des vendanges, des fréquentations avaient lieu, et même des mariages.

À midi, heure ancienne, le travail s’arrêtait pour manger au bout de la vigne. D’abord, le fermier partageait les choux et le foin à ses 4 bœufs. Une femme de la maison étalait sur l’herbe un gros drap de lin et y disposait les aliments. Chacun se servait de son couteau et coupait un bout de pain pour mettre les aliments dessus. Personne n’avait d’assiette, de cuillère ou de fourchette, cependant chacun avait son verre. Le déjeuner était souvent composé de la même façon, d’abord de la charcuterie : pâté, grillon, jambon de la ferme, un morceau de lard avec beaucoup de gras. Suivaient du poulet rôti, de la mogette avec du beurre, un plat de mil et pour finir des pommes et des poires, pas de café. Le repas ne durait pas plus d’une heure.

Le travail reprenait de suite. Quelquefois, certains avaient mal aux reins, mais ils travaillaient quand même, parfois courbés. Tout était prévu pour finir la parcelle à vendanger vers 16 heures. Quand tout était chargé, les bœufs attelés, tout le monde revenait vers la ferme.

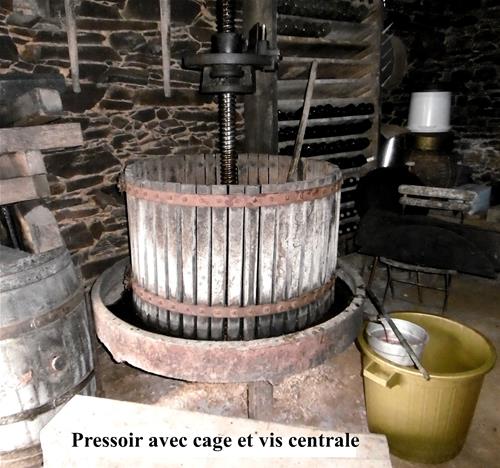

En arrivant, les hommes déchargeaient les basses dans le pressoir pour

commencer le vin.

Les femmes de journée passaient chez elles. L’heure du souper étant prévu, tous les vendangeurs se retrouvaient dans la cuisine de la ferme, autour de la grande table. L’ambiance était toujours joyeuse. Les commentaires allaient bon train sur le rendement du raisin, et la future qualité du vin. Quelquefois le repas commençait par un apéritif, toujours du vin cuit fabriqué maison. Ensuite, une bonne soupe grasse très chaude avec des yeux dessus. C’était le gras qui apparaissait à la surface. Suivait la poule avec tout l’assortiment de légumes de saison : poireaux, carottes, choux-raves, etc. puis un plat de riz au chocolat. Enfant, en arrivant de la vendange, je ne manquais pas de ramasser la casserole où le riz et le chocolat avaient cuit.

Quelques minutes après le repas du soir, (à la ferme on ne

disait jamais le dîner, mais le souper), tous les vendangeurs s’en

allaient. Bien souvent le lendemain, c’était un voisin qui vendangeait à

son tour.

Les enfants, les premiers, allaient tout de suite se coucher, car le lendemain il y avait de l’école.

Après avoir ramassé la vaisselle, que les hommes aient fait la traditionnelle visite aux animaux, et soient en plus passés par la cave pour admirer la vendange, tout ce monde fatigué d’une dure et longue journée de labeur allait se coucher.

La saison des vendanges marquait à cette époque un temps fort dans la vie du monde paysan.

Après plusieurs semaines, les vendangeurs étaient invités à la ferme pour goûter et apprécier ce divin nectar récolté avec amour.