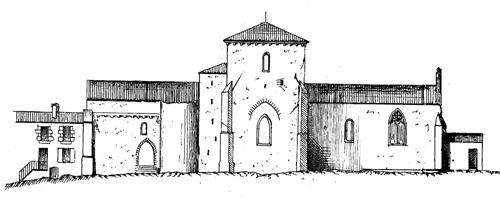

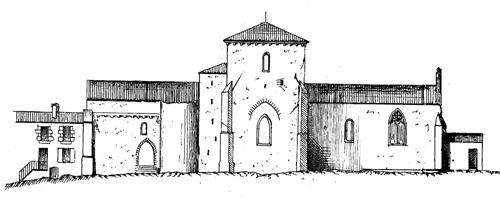

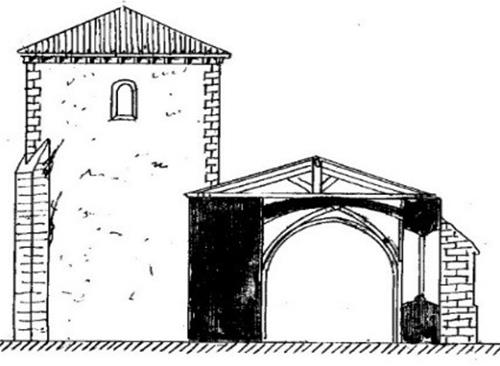

Façade sud de l’ancienne église de Bournezeau en 1876 avec à gauche son entrée principale et à l’extrême droite, sa sacristie (dessin réalisé par Victor C

Nous avons déjà évoqué à maintes reprises dans nos numéros précédents

l’existence d’une ancienne église à Bournezeau. Grâce à la

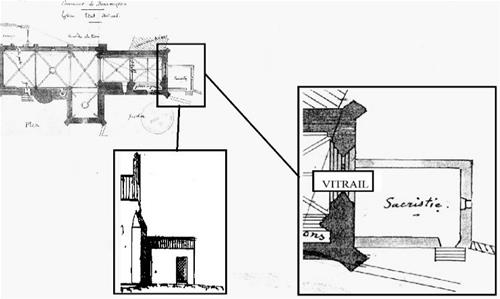

description et les plans établis par l’architecte du département de la

Vendée, Victor

En revanche, le doute persiste sur la période de sa construction.

Plusieurs érudits ont avancé des hypothèses. Récemment Maurice

« que les seigneurs de Bournezeau aient laissé le chef-lieu de leurs terres, sans y élever un édifice religieux. »

Quant à Victor

« L’église de Bournezeau ne présente rien de particulier au point de vue de l’art sinon qu’elle semble appartenir au

XIV e siècle ».

Étant architecte et ancien élève de l’École des Beaux-Arts, nous pouvons

raisonnablement penser qu’il est proche de la vérité. Aussi est-il fort

probable, comme le soupçonne l’abbé A

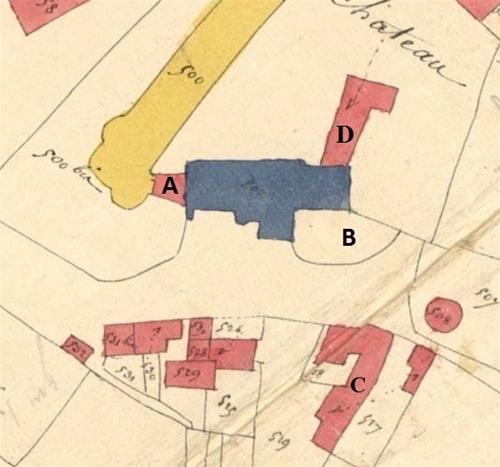

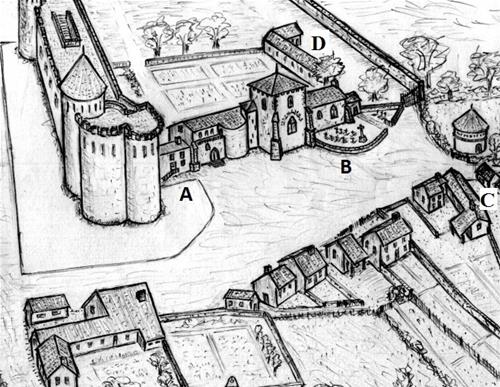

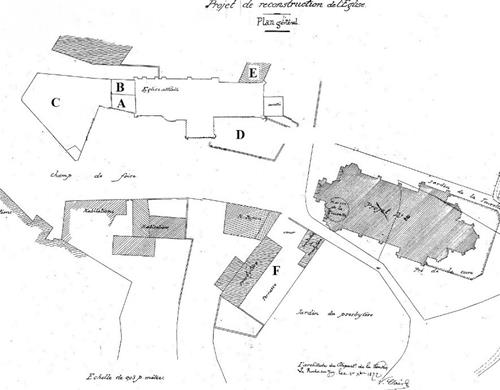

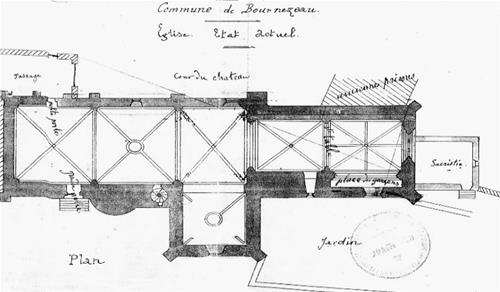

On connait précisément son emplacement au cœur du bourg grâce à

l’architecte Victor C

En 1825, le cadastre napoléonien indique qu’une maison jouxte

l’église côté Est. Elle est appelé “la maison de l’église” et

appartient à la famille R

Dans les années 1870 la maison de l’église est divisée entre 2

propriétaires différents : la maison P

Selon nos propres calculs, l’ancienne église fait près de 40

mètres de long (sans la sacristie) sur 18 m environ dans la partie

la plus large. Sa hauteur est d’environ 15,60 mètres. L’intérieur de

l’église représente 255 m2 utiles pour les paroissiens. D’après les

calculs de Victor C

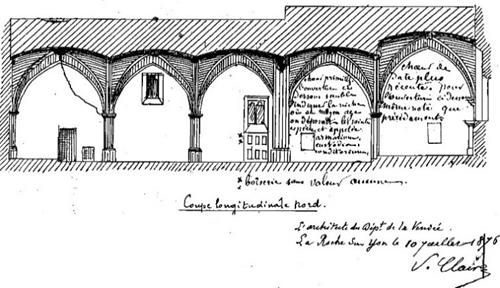

L’architecte a visité à deux reprises l’église : la première visite a eu lieu le 23 avril 1875 à la demande de la municipalité de Bournezeau et la seconde le 10 juillet 1876 à la demande de la fabrique (Conseil économique de la paroisse). Il a rédigé à chaque fois un rapport. La description est un peu plus poussée dans son dernier rapport.

Il écrit :

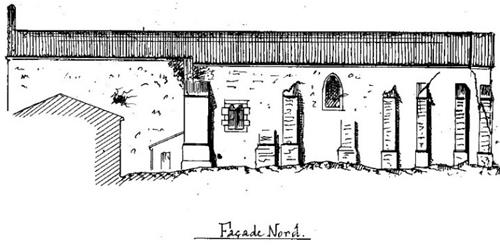

« L’église porte sur une petite partie du mur de la façade sud d’anciennes pierres de créneaux, du reste grossièrement rapportées et mal ajustées (…) La porte d’entrée de l’église se trouve voisine de l’auberge (…) L’édifice se compose d’une nef à cinq travées et d’un clocher ; les 2 dernières travées du chœur et le mur au midi sont les seuls restés de la construction primitive, les autres parties ont dû être construites postérieurement. Le clocher a des dimensions démesurées et destiné plutôt à une chapelle ; l’ensemble est très irrégulier (…) »

Sur un des plans, il indique que deux niches au niveau des deux travées du chœur ont été percées. Il ajoute qu’au Moyen Age

« on y déposait les saintes espèces et [était] appelée armarium custadium conditorium. »

Il poursuit :

.« Les voûtes du chœur sont les mieux conservées, elles ont d’ailleurs une moins grande portée que celles de la nef, elles sont cependant légèrement lézardées en plusieurs points. La voûte de la travée correspondante à celle du clocher présente un écartement très prononcé (…) la voûte près de l’escalier est également déformée et l’escalier est impraticable. Enfin la première travée, près de la porte d’entrée, a subi en plusieurs points une dépression considérable, elle menace ruine et il y a lieu de s’occuper de sa démolition dans le plus bref délai possible. À l’extérieur, les contreforts et les arêtiers sont dégradés (…), les angles du beffroi du clocher présentent également de nombreuses lézardes. L’église manque complètement d’aération et de lumière (…) Il n’y a dans les deux façades que six fenêtres dont quatre de dimensions ordinaires et deux fort étroites. À l’ouest il ne peut y avoir d’ouverture puisque le mur semble mitoyen avec l’auberge ; il en résulte que la partie basse de l’église est dans une demi-obscurité

Il existait autrefois un grand vitrail à l’est mais comme dans beaucoup d’autres églises, il a été bouché en partie par les boiseries du chœur et par la sacristie, un pignon en mauvais état et menaçant ruine, surmonte cette façade (…). »

Ses conclusions sont sans appel : l’église, par son mauvais état de conservation (nombreuses fissures et déformations), son irrégularité et sa petitesse pour la population,

« ne me semble susceptible d’aucune restauration ou agrandissement convenable. »

Tel est son état dans les années 1870. Il faut reconnaître que les affres de l’histoire ne l’ont pas épargnée à commencer par la Guerre de Cent ans.

Victor C

Pendant les années 1360, les Anglais occupent, après plusieurs sièges, les châteaux de la Roche-sur-Yon, de Fontenay-le-Comte, de Montaigu. Les troupes anglaises et leurs alliés bretons sillonnent le pays, le pillent et massacrent la population. Ainsi le château de l’Hermenault est incendié. Les Herbiers, Mortagne, Tiffauges, Luçon et Chantonnay sont ravagées par les Anglais. Mareuil subit le même sort. À partir de 1372, les Français menés par Duguesclin reprennent l’offensive et réoccupent la ville et le château de Fontenay-le-Comte. Roche-sur-Yon est reprise en 1373.

Aucune source n’évoque Bournezeau pendant cette sombre période

mais il est possible que l’église qui est incluse dans l’enceinte

fortifiée du château, ait souffert de la guerre, ce qui expliquerait la

reconstruction de l’église à la fin du

La deuxième moitié du

Charles

« (…) En l’église et paroisse de Bournezeau, située au-dedans du château, ayant le seigneur dudit lieu fait fermer et maçonner la grande et 1ère entrée de ladite église, de sorte qu’il n’est pas possible d’y entrer sinon par le dedans de la cour du logis du seigneur, lequel fait profession de la religion prétendue réformée. Outre, fait servir ce corps de l’église d’une grange, laquelle est toute garnie de foin et paille et le ballet de ladite église d’étable à chevaux (…) » Le terme ballet ou balet désigne dans le Poitou un espace couvert en forme d’auvent, une avancée de toit ou encore une galerie couverte de tuiles, situé le plus souvent devant l’entrée de l’église. Est-ce le cas à Bournezeau ou bien est-il situé ailleurs le long de l’église ? Nous l’ignorons.

Sous la protection du seigneur de Bournezeau, un pasteur protestant a dû probablement prêcher dans la paroisse.

Mais voilà que Charles

Nous pouvons supposer qu’il réhabilite alors l’église pour l’exercice du culte catholique.

Peu après, le 8 avril 1568 l’église est saccagée par les

protestants, sans doute en représailles contre R

Un an plus tard, en avril 1569, une autre troupe protestante, venant de la Rochelle, Niort et Fontenay, profite de l’absence de ce dernier, parti occuper militairement Tiffauges et Montaigu, pour s’emparer de Bournezeau. Les prisonniers protestants qui se trouvent alors dans la prison du château de Bournezeau sont libérés.

Pendant ces années troublées, l’église a sans aucun doute

souffert sans que nous sachions les destructions occasionnées, ni les

travaux qui ont été entrepris pour la restaurer. La présence de curés

n’est pas non plus confirmée par les sources. Quoi qu’il en soit, en 1648,

Jean B

Dès sa construction au

Avec la Révolution de 1789 plusieurs églises ont subi quelques outrages. À Thorigny, par exemple, les blasons des seigneurs de cette paroisse qui se trouvent dans l’église, ont été grattés afin de supprimer toute trace de féodalité. À Bournezeau, il est possible que de tels actes aient eu lieu mais aucune source ne l’évoque. Nous savons cependant que la municipalité républicaine de Bournezeau a fait fermer l’accès de l’église qui donne sur la cour du château :

« À la messe, il [L

oyau , opposant à la République] faisait semblant d’y aller par le moyen de la tribune que la municipalité a été obligée de faire boucher, en ce qu’elle communiquait dans le château et toute espèce de privilèges étant abolis. »

En revanche, la Guerre de Vendée (1793-1799) a eu des conséquences néfastes pour la paroisse.

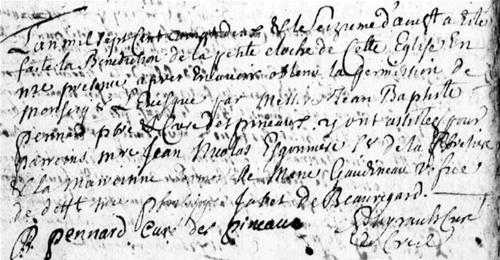

Les archives nous apprennent qu’à la suite de la défaite vendéenne à Luçon le 14 août 1793, un détachement républicain s’est avancé jusqu’à Bournezeau et a détruit les cloches. Il s’agit des 2 cloches installées et bénies pour la plus grande le 13 juillet 1721, et la plus petite le 16 août 1722.

En septembre, une autre armée républicaine de 2500 hommes a déferlé de Mareuil à Bournezeau et a

« incendié tout ce qui servait de repaires aux brigands (…) »

En mars 1794, une colonne infernale incendie une partie de Bournezeau. Bilan de ces razzias : Le presbytère, le château, des villages et une partie des maisons de la commune sont incendiés.

Le ballet de l’église a peut-être été détruit à cette époque tout

comme la sacristie. En effet, en 1823, le curé de Bournezeau, François

Billet, et le maire, Philippe René E

« Madame et auguste Princesse, vos fidèles sujets les habitants de Bournezeau exposent à votre altesse royale que leur église se trouve sans sacristie depuis la trop malheureuse époque où ils ont été privés du gouvernement du plus pieux et meilleur des rois [il parle de son père L

ouis XVI ]. Pendant cette trop longue absence il leur a fallu réparer autel, église, cloché, cloches et ornements ce qui a coûté plus de 10 000 francs. Ils sont tellement épuisés qu’ils sont dans l’impossibilité de faire faire cette réparation de longtemps. Plein de confiance en vos bontés, ils implorent de votre charité par l’organe de messieurs leur curé et maire, quelques secours pour les aider à relever cet édifice indispensable à messieurs les curés (…) »

Cette lettre est très intéressante puisqu’elle prouve que l’église a subi des dégradations durant la guerre civile. Le coût des réparations semble avoir été supporté par la commune seule.

En réponse à une circulaire du 17 prairial an 9 (6 juin 1801) sur l’état des églises, le maire de Bournezeau, indique que celle de la commune est dans !

« un mauvais état. Les murs en sont solides. Les couvertures ont besoin d’être refaites et la charpente du clocher à refaire à neuf. »

Il ajoute qu’environ 1 000 à 1 200 personnes se réunissent dans l’église

tous les jours fériés, chiffre encore bien plus important que celui avancé

par Victor C

N

L’église a survécu à ce terrible conflit mais en sortait

fragilisée. Pendant tout le

Les démarches pour la reconstruction d’une sacristie commencent en septembre 1823. En parallèle de la lettre citée plus haut et adressée à la duchesse d’Angoulême, le maire sollicite le préfet de la Vendée :

« L’église de ce lieu se trouve sans avoir de sacristie si ce n’est un petit réduit à côté du grand autel, très resserré et très incommode, ne pouvant y aller qu’en traversant l’église d’une extrémité à l’autre. Monsieur le curé nous demande depuis très longtemps que nous lui en fassions construire une. Pour cela il nous faut acheter un petit jardin appartenant à Mme veuve R

abaud (…) mais nous n’avons pas les moyens de faire cet achat et la construction de ce petit objet (…) »

Le préfet demande alors l’état estimatif des besoins que s’empresse de lui fournir le maire le 15 février 1824 pour un total des dépenses à 1 200 francs ainsi réparties : achat terrain (150 frs) ; les murs (200 frs) ; charpente, lattes, tuiles (200 frs) ; plafond, crépissage, carrelage (250 frs) ; 3 ouvertures (400 frs).

En 1842 la sacristie n’est toujours pas construite faute de subventions !

C’est l’évêque de Luçon en personne qui relance le projet en sollicitant lui-même le préfet dans une lettre datée du 4 octobre 1842. Parce que

« l’église de Bournezeau n’a point de sacristie depuis un grand nombre d’années ».

Il lui annonce qu’une bonne occasion se présente : un échange de

terrains entre la commune et la veuve R

Le préfet écrit le 17 octobre à la municipalité en déclarant qu’

« il est fort avantageux à la commune d’accepter l’offre de la fabrique qui la dispense [la commune] d’une dépense considérable (…) et qu’elle ne fournira qu’un terrain de faible valeur.»

Aussi le maire invite-t-il le conseil municipal à se réunir pour proposer l’échange.

Le 15 février 1843 a lieu le conseil municipal exigé par le préfet. L’échange est acté avec cette condition expresse : les frais de construction devront être supportés par la fabrique qui s’engage à ne rien exiger de la commune.

Ce même conseil donne une désignation des terrains :

« Mme veuve R

abaud cédera à la commune un terrain à prendre dans la cour du château en dessous du grand vitrage de l’église, lequel terrain de 6m le long de l’église à partir du pallier du midi ; il aura également 6m au nord et au midi et 8m au levant à partir du mur de clôture (…) La commune cédera en échange à Mme Rabaud un petit emplacement situé au haut de la place formant 4 m de large sur 10 de longueur touchant du nord et du levant à la maison de M. David , du couchant et du midi à la place publique. »

Il s’en suit une enquête publique menée par Jules Henri Joseph L

Le 21 mai 1843, la fabrique reçoit d’un paroissien un don de 900 francs. Le 3 septembre 1843, lors d’une séance extraordinaire de la fabrique, l’utilisation de cette somme est débattue. Le Vicaire général du diocèse, présent à cette assemblée, tranche : Cette somme sera affectée à la création d’une sacristie dans les 5 ans à venir. Si les revenus de la fabrique ne le permettent pas, les membres du conseil de fabrique s’engagent solidairement à la réaliser avec leurs propres deniers.

Un doute persiste quant à sa date de construction car aucune archive n’en fait référence. Cependant, même si cela n’a pas été sans difficulté, en 1848 la sacristie est enfin achevée ! Mais pendant ces longues années, l’église s'est dégradée et des travaux doivent être entrepris.

En mars 1841, le maire de Bournezeau est sollicité par un propriétaire de la commune qui souhaite agrandir sa maison en adossant son mur avec celui de l’église. Il demande l’accord du préfet en ajoutant que personne ne s’y oppose. La réponse de ce dernier est claire :

« Cela pouvant occasionner des incendies et donner lieu à des inconvénients, il n’y a pas lieu de les autoriser. »

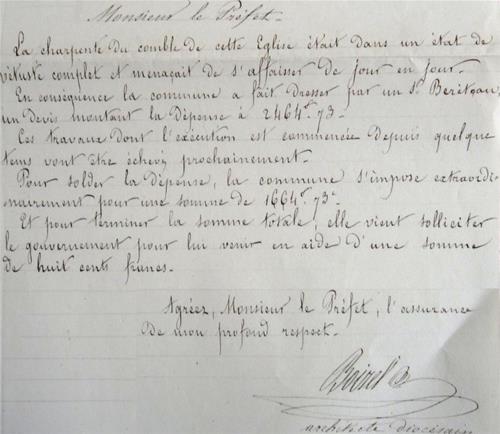

Le 8 mai 1853 le conseil municipal de Bournezeau demande au préfet,

« vu les réparations très urgentes qu’il y a à faire à l’église de Bournezeau et à la maison d’école et à la clôture du cimetière (…) »

de maintenir l’impôt extraordinaire sur la contribution foncière.

Le préfet accepte que le maire réunisse le conseil municipal avec

les habitants les plus fortement imposés et cela pour maintenir

l’imposition pendant 5 ans à partir du 1er janvier 1854. La dépense

évaluée est de 2 464,73 francs et l’imposition de 1 664,73 francs : il

manque donc 800 francs pour boucler le budget. Les réparations pour

l’église se situent au niveau de la charpente du comble qui est dans un

état de vétusté complet menaçant de s’affaisser. Un devis a été fait par B

Mais le 28 août 1853 des artisans de Bournezeau se plaignent au

préfet et lui demandent d’intervenir auprès du maire parce qu’ils pensent

que l’adjudication des travaux donnée à B

Le 22 janvier 1854, le conseil municipal demande au préfet une

aide de 800 francs pour la réparation de l’église et ainsi finaliser le

budget. La réponse tarde à venir. C’est seulement le 22 septembre que le

préfet annonce que le ministre rejette la demande. Malheureusement, un

surcoût des travaux effectués en 1855 est à prévoir. B

Quoi qu’il en soit, les travaux sont achevés sans que nous sachions les détails du règlement financier.

Sept ans plus tard, la situation se dégrade. En effet, le 25 janvier 1862, le préfet de la Vendée écrit au maire pour connaître la situation de l’église car il a été informé de fuites au niveau de la couverture. Ce dernier lui répond que le Conseil municipal ne nie pas la nécessité des travaux sur la couverture de l’église mais qu’ils incombent à la fabrique.

Le préfet écrit alors à la fabrique le 20 février :

« Informé que la couverture de l’église de Bournezeau est dans le plus mauvais état et que l’eau tombe abondamment à l’intérieur de l’édifice, il appartient à la fabrique de faire les réparations. Le maire ne peut en être tributaire que s’il sera justifié que les ressources en sont insuffisantes. »

Les travaux ont-ils été entrepris ? Nous l’ignorons mais il est probable que la fabrique ait paré au plus pressé et au moins coûteux car déjà à cette époque le projet d’agrandissement ou de construction d’une nouvelle église est bien avancé.

L’évêque de Luçon, dans une lettre adressée au préfet le 3 mars 1862, après avoir visité l’édifice, estime qu’il est insuffisant pour contenir la population et qu’il y a donc un risque

« de troubler jusqu’à un certain point la paix du pays. Ainsi j’ai été saisi tout dernièrement d’une plainte [d’une paroissienne de Bournezeau] au sujet des ennuis que cause à cette vénérable et vertueuse dame l’occupation par les enfants durant le catéchisme du banc qui lui a été concédé dans ladite église. Les règlements sur la matière s’opposèrent à ce que j’autorise à fermer à clé ce banc dont il s’agit. Cette mesure eut d’ailleurs été fort impopulaire dans le pays (…) Le moment serait venu d’étudier la question d’agrandissement ou de reconstruction de l’église de Bournezeau. »

L’évêque lui communique le projet dressé par l’architecte du département le 1er décembre 1858 et approuvé par le conseil de fabrique le 16 janvier 1859. Mais le 13 mars 1862 le conseil municipal de Bournezeau délibère à la demande du préfet et déclare unanimement que la commune n’a pas de ressources pour donner suite à une restauration ou à une reconstruction de l’église. Le projet n’est cependant pas abandonné.

Les jours de l’église sont désormais comptés, d’autant que le conseil de fabrique, lors de sa séance du 20 juin 1878, dresse un constat alarmant de la situation qui rend la construction d’une nouvelle église inéluctable :

« Vu l’aspect de plus en plus menaçant de l’église, ses murs lézardés, ses voûtes crevassées et enfondues par les pluies abondantes du dernier hiver et qu’une partie de l’édifice a été récemment fortement endommagé par la foudre, tellement qu’un grand nombre d’habitants ont constamment refusé pendant longtemps d’assister aux offices de l’église à cause du danger que présente un monument en si triste état. »

Après de nombreux échanges entre la municipalité, l’évêché, la préfecture et la fabrique, la décision finale tombe : Une nouvelle église sera construite entrainant la destruction de l’église vers 1879. Elle a traversé 500 ans d’histoire parfois mouvementés. Elle n’est plus et nous pouvons le regretter. Heureusement les plans dressés avant sa destruction permettent de la faire revivre aujourd’hui.