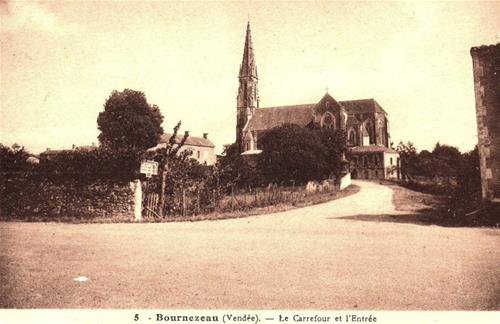

L’église vue de la route de Sainte-Hermine,

près du calvaire route de Chantonnay, vers1900

Dans le dernier numéro, l’histoire de l’ancienne église a été présentée. C’est maintenant le tour de l’église actuelle. Pour des raisons financières, elle a été construite sur deux périodes. L’église sans le clocher en 1879/1881 puis le clocher 14 ans après, en 1895/96.

Depuis longtemps, les autorités paroissiales et diocésaines

soulignaient l’urgence d’une reconstruction. Déjà le 17 mai 1866, lors

d’une visite épiscopale Mgr C

De nombreuses délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique ont fait apparaître des divergences de vue sur le lieu d’implantation de la nouvelle église. Le conseil municipal souhaitait plutôt un agrandissement de la vieille église alors que le conseil de fabrique préférait sa construction sur un autre terrain.

19 juillet 1876 : Le conseil de fabrique, après

avoir lu le rapport de l’architecte Victor C

26 mai 1877 : Séance extraordinaire de la fabrique

pour délibérer sur l’acquisition d’un terrain jugé nécessaire pour la

construction d’une nouvelle église. Le terrain appartient à M. A

Enfin, la Préfecture ordonne l’ouverture d’une enquête publique

pour la construction d’une nouvelle église. Elle permettrait aux gens de

faire valoir leurs objections au projet. Un cahier est alors mis à

disposition en mairie à partir du 1er juillet 1877.

7 septembre 1877 : Le conseil municipal rejette à l’unanimité

moins 2 voix la demande de la fabrique qui veut une nouvelle construction

plutôt qu’un agrandissement.

2 décembre 1877 : Le conseil de fabrique prend connaissance

des résultats de l’enquête publique. Celle-ci révèle que 131 habitants

s’opposent à la réalisation d’une nouvelle église, et ils sont d’accord

avec la municipalité qui préfère agrandir la vieille église plutôt que

lancer une construction nouvelle sur un autre terrain.

Suite à la position de la commune, le conseil de fabrique

répond point par point au conseil municipal et aux habitants qui

s’interrogent :

1- L’agrandissement de la vieille église aurait l’inconvénient de réduire le champ de foire que la municipalité trouve déjà trop petit.

2- L’agrandissement obligerait la commune à acheter les trois

maisons M

3- La population actuelle compte 2 227 habitants et compte

tenu de sa position géographique et commerciale, un bon nombre de

personnes de paroisses voisines viennent y remplir leurs devoirs

religieux, il serait désavantageux pour la commune de chercher à les

éloigner.

D’autre part, si l’église était reconstruite au même endroit, la

proximité des bœufs et vaches les jours de foires et marchés viendrait

perturber les offices religieux.

Pour ces motifs et dans l’intérêt de la commune, le conseil de

fabrique s’oppose à la reconstruction de l’église au même emplacement. Il

maintient le choix qu’il a fait de construire la nouvelle église sur le

terrain de la Tourette, hors du champ de foire.

16 mars 1878 : Le conseil de fabrique se réunit en séance extraordinaire pour délibérer sur l’acceptation d’un terrain pour la construction de la nouvelle église.

Le nouveau maire, Aristide D

M. le maire, Aristide

Cependant, les ressources communales se trouvant insuffisantes pour porter remède à cette situation, la solution a été ajournée jusqu’à ce jour.

Au commencement de l’année 1875, une partie des nervures de la

voûte du clocher s’étant écroulée, cette portion de l’église fut interdite

au public. Dès cette époque, M. le curé de la paroisse invita M. Victor G

Le conseil municipal, crut prudent avant de se prononcer de faire

constater l’état exact de l’église par l’architecte du département. La

mission de ce dernier consistait à donner son avis sur le point de savoir

si une restauration, toujours moins coûteuse qu’une reconstruction, ne

pourrait pas être entreprise avec succès.

Le 5 juillet 1875, l’architecte expert, après avoir minutieusement

examiné l’état de l’église, a dressé un rapport d’où il résulte :

1° Que l’édifice menace ruine,

2° Qu’il y a danger à y pénétrer,

3° Qu’elle est insuffisante pour les besoins du culte. Et il

terminait ainsi son travail :

"Il me semble complètement inutile d’enduire la voûte du clocher et de refaire la voûte de la première travée, car l’église de Bournezeau, qui est irrégulière et trop petite pour la population, ne me semble pas susceptible de restauration ou d’agrandissement convenable."

Le 10 juillet 1876, sur l’invitation de Mgr l’évêque, le curé de la paroisse fait de nouveau visiter l’église par l’architecte du département. Les conclusions de ce rapport sont identiques à celles du premier. C’est en conséquence de cette situation désormais impossible à prolonger que le curé de la paroisse prend sur lui d’entreprendre une souscription pour couvrir tout ou partie des dépenses d’une reconstruction. Au nom de la sécurité publique, elle ne pouvait plus être ajournée.

Après avoir longuement débattu, le conseil municipal adopte la position du conseil de fabrique. Il souligne que l’ancienne église n’est susceptible d’aucune restauration, et qu’on ne saurait raisonnablement reconstruire la nouvelle église au même emplacement que l’ancienne.

Les avantages de ce projet de construction hors du champ de foire sont en effet aussi évidents que décisifs.

La commune trouve que le terrain acquis pour la construction est convenable. Il a l’avantage d’agrandir de 30 ares le champ de foire, ce qui est considérable. D’autre part, les matériaux de construction peuvent être déposés au fond de la place sans nuire à l’accès du champ de foire.

En conséquence de ces raisons, M. le maire estime qu’il est bien

entendu, dans l’intérêt de la commune de décider que la nouvelle église

sera construite sur les terrains de la famille

Le conseil de fabrique, vu l’exposé qui vient de lui être fait par M. le Maire, et adoptant les conclusions :

1er Décide, que la nouvelle église sera

construite sur le terrain dit de la Tourette et dépendances, appartenant à

la famille

2e Admet, bien qu’il trouve très exagéré le prix du terrain, que la vente aura lieu au prix de trois francs le mètre carré

3e Déclare, qu’il refuse formellement

d’admettre toutes les clauses stipulant au profit de la famille

4e Déclare, en outre, que le prix de vente étant suffisamment rémunérateur, il refuse de construire à ses frais un mur séparatif de propriété qu’il serait même chargé d’entretenir et qui appartiendrait exclusivement aux vendeurs.

Charge M. le Maire, de concert avec la Fabrique de la paroisse de

Bournezeau, de s’entendre avec la famille

Sur ce, le conseil de fabrique se réjouit de voir cette question pendante depuis plus de 20 ans, résolue enfin de la manière la plus favorable aux intérêts de tous. Il charge en conséquence M. le curé de s’entendre avec M. le maire pour faire contrat du terrain. Ledit terrain sera acquitté au moyen des fonds que la fabrique a en caisse.

Le conseil de fabrique souligne d’une manière toute particulière

sa reconnaissance à M. Aristide

Les signataires de cette session extraordinaire du conseil de

fabrique sont Paul A

La décision de construire est donc prise. Le premier devis établi par l’architecte Victor Clair s’élève à 109 291,90 francs. Ce projet, soumis à l’examen du comité des édifices diocésains le 23 novembre 1878, est déclaré parfaitement admissible, mais les ressources prévues ne sont pas en adéquation avec la dépense globale. En effet, ce premier devis fait apparaître un déficit de 35 616,46 francs.

Le 6 janvier 1879, pour réduire le coût, le préfet préconise des réductions sur le projet :

1- Diminuer la hauteur de l’édifice de 1,50 m à 2 m sur

toute son étendue.

2- Réduire la profondeur du sanctuaire.

3- Supprimer les absides polygonales des chapelles.

4- Diminuer la hauteur des deux annexes à pans coupés de la 1re

travée de la nef.

5- Diminuer la hauteur des transepts.

6- Supprimer la tourelle destinée à faire pendant à celle qui doit

recevoir l’escalier du clocher.

7- Supprimer les piles sous la tribune et remplacer les trois arcs

par un seul.

Sur ces bases, un autre plan a été réalisé et le devis s’élevait alors à 99 133,05 francs. Le déficit est plus faible mais il s’élève quand même à 25 457,61 francs. Mais c’est encore trop considérable.

D’autres devis furent encore réalisés. La commune sollicitée accorda plus tard une subvention de 12 000 francs, et l’État 8 000 francs.

Une souscription lancée auprès des paroissiens, a déjà atteint en 1878 près de 30 000 francs, puis elle atteignait 40 638 francs en 1880. On comptait plus de 130 souscripteurs.

Le 2 juin 1879, après divers changements apportés au plan

et devis, les travaux furent adjugés à Henri H

Au cours de cette construction, des travaux non prévus ont été réalisés et l’entrepreneur a demandé une augmentation. Finalement le coût définitif de la construction, constaté par la fabrique en février 1886 s’élevait à 110 078,42 francs moins le rabais de 4 % soit 105 675, 28 francs.

| Répartition des charges par poste | |

| Poste | Prix |

| Fouilles | 164,27 F |

| Maçonnerie | 17 892,87 F |

| Pierre de taille | 62 663,82 F |

| Charpente | 5 898,84 F |

| Couverture | 5 103,28 F |

| Zinc | 1 441,30 F |

| Serrurerie | 1 266,76 F |

| menuiserie | 239,73 F |

| Voûtes | 11 929,11 F |

| Vitrerie | 1 646,80 F |

| Sacristie | 1 831,44 F |

| Total | 110 078,42 F |

| Acomptes

successifs |

|

| Année 1879 = | 3 051,28 F |

| Année 1880 = | 77 628,40 F |

| Année 1881 = | 17 767,60 F |

| Année 1882 = | 3 241,50 F |

| Année 1883 = | 2 882,05 F |

| Année 1884 = | 2 500,75 F |

| Année 1885 = | 2 830,90 F |

| Total = | 105 675,28 F |

Le règlement des travaux aux entreprises est effectué par la fabrique au fur et à mesure des réalisations.

À la fin de 1881, près de 90% des travaux de construction de l’église ont été réalisés. L’essentiel de la construction a duré 2 ans et demi. Elle fut d’ailleurs inaugurée à Noël 1881.

La finition s’est étalée sur 4 ans. Mais cet édifice n’a jamais été totalement achevé. À l’entrée, les chapiteaux restent nus, et le tympan n’a reçu aucun décor, des blocs de pierre calcaire ont été déposés à la place d’un tympan sculpté.

Le premier devis pour le beffroi et la flèche, établi par

l’architecte Joseph L

| Répartition des charges selon le devis | |

| Postes | Prix |

| Maçonnerie | 4 952,00 F |

| Pierre de taille | 15 202,58 F |

| Serrurerie | 1 795,00 F |

| Charpente, Menuiserie, Peinture | 1 388,00 F |

| Total | 23 337,58 F |

| Rabais 14 % | -3 267,26 F |

| Total | 20 070,32 F |

| Architecte 7% | + 1 404,92 F |

| Total | 21 475,24 F |

Suite à l’adjudication des travaux, le mercredi 1er mai 1895, cinq

entrepreneurs soumissionnent. Louis P

Le 2 juin 1895, vu l’état d’avancement des travaux, l’architecte certifie qu’un acompte de 4 000 frs doit être payé par le trésorier de la Fabrique.

Le 28 novembre 1895, l’entrepreneur a demandé une augmentation de 300 frs pour l’échafaudage du clocher. Il semblerait que la Fabrique ait refusé.

À la fin de juillet 1896, la construction du clocher est terminée. Durée des travaux : 15 mois.

Pour couvrir les dépenses, la fabrique compte sur une

souscription qui pourrait atteindre 11 000 frs. La Fabrique a fait un

emprunt de 6 000 frs auprès de M. B

Suite à des travaux non prévus, le total de la charge a augmenté, il s’élevait à 22 206,18 francs.

Il semblerait que ce montant soit le coût réel de la construction, puisqu’on ne retrouve rien de plus dans les archives.

Le coût total de la construction de l’église a été de 127 881,46 Francs (105 675,28 F + 22 206,18 F). Si on convertit cette somme en euros, le coût est inférieur à 195 euros. Ce faible coût peut faire sourire, mais il s’explique par la très forte dévaluation de la monnaie depuis 140 ans.

À la conception de l’église, les premiers plans font apparaitre un clocher de 66 mètres de haut. Puis, pour des raisons financières, d’autres plans le revoient à la baisse.

En définitif la hauteur du clocher est de 56,20 m. Il serait le 5e clocher le plus haut de Vendée.

(Luçon 86 m, Fontenay-le-Comte 82 m, Saint-Laurent-sur-Sèvre 81 m, La Chataigneraie 65 m).

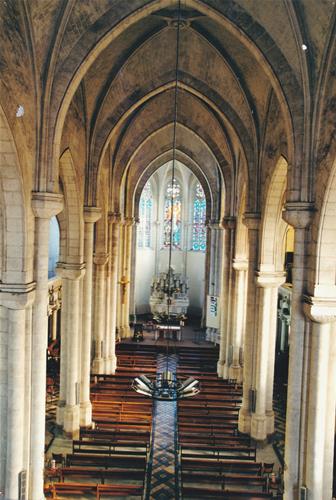

Notons que la hauteur à l’intérieur de l’église, du sol au sommet des voûtes, est de 16,10 m. La largeur intérieure 16,05 m et la longueur intérieure 41 m 75, sans le hall d’entrée.

Le coq s’est détaché du haut du clocher et il est tombé sur la route le 29 juin 2014. Un autre a été posé le 1er août 2014.

Par ailleurs, signalons que la croix en haut du clocher a été

réalisée par le forgeron Jean B

Lors de la construction de cette église, il y a eu un accident

mortel, causé par la rupture d’une échelle. Il s’agit de Louis M

Les trois cloches ont été posées provisoirement sur l’église en

1883 et le 14 octobre 1889, elles ont été bénies par Mgr

Elles ont été repositionnées sur le beffroi lors de la construction de la flèche en 1895/96.

Les prénoms des donateurs sont gravés sur les cloches.

La plus grosse, 670 kg, s’appelle Augustine- Louise et a été

donnée par Augustine de L

La moyenne, 470 kg, s’appelle Henri-Thérèse et fut donnée par

Henri

La petite, 330 kg, s’appelle Henri-Marie, et fut donnée par Henri

Lors de la réparation du clocher en 1999/2000, les trois cloches ont été descendues du clocher, le 30 novembre 1999, en vue d’une modification de leurs supports.

Les pierres de granit viennent des carrières très proches de l’église : À quelques centaines de mètres. Elles se situaient sur le bord de la Doulaye, à partir de Beauregard en direction du Thibeuf.

Les pierres calcaires viennent de trois carrières, extérieures à la commune :

- Saint-Même-les-Carrières, en Charente. Distance 158 km,

près de Jarnac, entre Cognac et Angoulême.

- Chauvigny dans la Vienne. Distance 154 km, à environ 25

km à l’est de Poitiers.

- Lavoux dans la Vienne. Distance 144 km, à environ 16 km à

l’est de Poitiers.

Le transport se faisait par le train jusqu’à la gare, puis avec des charrettes à bœufs de la gare à l’église.

Il n’est précisé nulle part comment ces grosses pierres étaient montées en haut du clocher. On sait seulement qu’il y avait des échafaudages en bois.

Pendant la construction de l’église, les offices religieux avaient lieu dans un premier temps dans la vieille église. Puis très vite, les pierres de la vieille église ont servi à la construction de la nouvelle. Les offices furent célébrés dans une salle près du presbytère. En 1881, ce fut parfois dans l’église en construction. En 1895, il est écrit dans les archives paroissiales que pendant la construction, les offices étaient célébrés dans un hangar, mais nous ne connaissons pas sa localisation.

Le lundi 30 août 1897, l’église paroissiale de Bournezeau a été consacrée par Mgr C

ATTEAU , évêque de Luçon. La première partie de l’église, commencée en 1879, a été terminée à la fin de 1881, la prise de possession ayant eu lieu le jour de NOËL 1881.

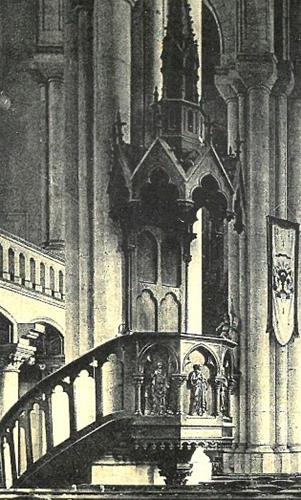

Depuis ce temps, le clocher a couronné la nouvelle église et des aménagements ont été apportés. Nous avons un CHEMIN DE CROIX qui jette sur la blancheur des murs le coloris de ses quatorze stations, ainsi que des VITRAUX aux dessins artistiques qui voilent d’une teinte adoucie la majesté du sanctuaire. Puis c’est une CHAIRE à prêcher que l’on a voulu belle pour être en rapport avec la parole qui devait s’y faire entendre. Un AUTEL de grand effet et de grande richesse révélant par ses sculptures l’habileté de l’artiste qui l’a taillé. Puis pour couronner le tout, la FLÈCHE, si gracieuse et si délicate, nous faisant penser qu’il y a des architectes habiles à imaginer des chefs d’œuvre et des maçons capables d’être artistes à leurs heures.

Tout était donc prêt pour la consécration. La cérémonie s’est accomplie selon les rites ordinaires. Les Reliques déposées depuis la veille à la chapelle du couvent furent emmenées en procession à l’église, au milieu d’une foule heureuse, sous des arcs de triomphe, selon le programme et sous des gouttes de pluie en dehors du programme.

Les Saintes Reliques pénètrent dans l’église, portées sur les épaules de quatre prêtres : BOIZARD , curé de Péault, DELYSSIES , curé de Froidfond, LHOMMÉ , curé de Chavagnes-les-Redoux ancien vicaire de la paroisse, et. CLAVIER , vicaire de Beaufou, enfant de la paroisse. Les cordons du brancard étaient tenus par MM. DANIEL LACOMBE , ESGONNIÈRE , GIBERT et GUILBAUD , délégués d’honneur de la paroisse pour marquer aux glorieux martyrs St. VALENTIN et St. SIMPLICE que leurs reliques précieuses seraient vaillamment gardées par l’élite de la population.

La foule suivant le long et majestueux cortège de prêtres qui escortaient les reliques, pénétra dans l’église magnifiquement ornée où la cérémonie se continua. Le chanoine POIRIER , dirigeait les différents mouvements. MORTEAU curé de Bournezeau et LEGAS T, curé doyen de Rocheservière accompagnaient l’évêque. La cérémonie a été conduite par le curé RAFFIN de Bazoges.

La consécration de l’église et de l’autel achevées, M. le curé complimenta Mgr. Puis l’évêque, répondit par une allocution où chacun de ceux qui avaient concouru à l’œuvre, trouve une première et précieuse récompense de son dévouement. Une messe célébrée par l’évêque clôtura la cérémonie.

Clovis–Joseph CATTEAU , évêque de Luçon a signé le procès-verbal, suivi d’une quarantaine de signatures.

Le rédacteur du procès-verbal était J.Ch. MORANDEAU , curé de Thorigny.

L’assistance du peuple montrait que chaque famille de la

paroisse avait eu à cœur d’être représentée à cette fête. On comptait même

parmi les assistants M. de

Orgue : 1880 (23 souscripteurs pour 257,60 frs)

Orgue électronique 20 octobre 1968, 1 900 F.

Harmonium 8 novembre 1969, pour 2 370 F.

Orgue électronique Rodgers, inauguré le 1er mai 1994.

Orgue en 1998, 50 000 F.

Orgue actuel, en 2016.

Chaises : 7 avril 1880, achat de 252 chaises à 3,50 F la chaise, livraison prévue janvier 1881.

Chemin de croix : 14 stations inaugurées le

10 février 1889.

1964 : Remplacement de ces vitraux, ils sont bénis

le 21 février 1965 et sont signés

1912 : Pose des vitraux face nord-ouest, côté place. De

chaque côté : Sacré-Cœur et Place St-Pierre-de-Rome et Marie-Thérèse R

Au centre : Création - Baptême : don d’une famille - Pentecôte -

Confirmation : don de la famille B

1971 : Remplacé vitrail transept droit, côté route, par

1973 : Remplacement des trois vitraux Sud/ouest,

côté route, en verre cathédrale blanc et vieux vitraux de grisaille par

des vitraux sous plomb en verre antique, de couleur soutenue, dessin à

ligne simple. Réalisés par

1994 : Remplacement des trois vitraux nord-est, côté château.

1999-2000 : Restauration des 2 vitraux latéraux Nord-ouest, côté place, et celui des Fonts baptismaux.

2002 : Remplacement des vitraux du transept gauche et

ceux de l’autel de la Sainte-Vierge, côté château, et des latéraux du

chœur : (R

Autel principal mis en place en mars 1895. Coût 7000 F.

Il a été remplacé en 1920 par un Autel en marbre blanc avec colonnes en

marbre de couleur, facture du 22/12/1920, coût 9 163,40 francs. Il

fut réaménagé en 1969 par l’Abbé B

Autel du Sacré-Cœur en 1920, situé sous la tribune à

droite ; sculpteur D

Chaire – Posée en 1896, 2 300 F ; enlevée en 1967. Trois personnages sculptés sur la chaire ont été récupérés et fixés sur des tableaux sous la tribune de droite.

Tribune, à gauche, coté château, cette seconde tribune a été construite en 1898.

Confessionnaux – mis en place vers 1900. L’évêque dans sa visite pastorale d’avril 1903, fait allusion à l’acquisition des deux confessionnaux, réalisés depuis la dernière visite de 1899.

Projet de gradins 1911, dans la tribune de droite, en août et octobre.

Mémorial aux morts de la guerre 1914-1918 réalisé en 1921 (Sous la tribune de gauche).

Électrification de l’église à Noël 1930, réalisée par C

En 2004, Installation électrique refaite totalement, avec nouveaux

projecteurs.

2004-2005 : Nettoyage des voûtes sous la charpente. Pose d’un passage avec des planches sur les voûtes.

Pour la sécurité, une porte a été ouverte au bras du transept Nord, à côté du mémorial, côté château

Charpente et couverture en 1952 refaites en partie, suite à la tempête du 27 septembre.

Première Sonorisation en 1952. En 1962, le conseil

curial dit que la sono installée depuis 10 ans fonctionne mal. En 1963 une

sono provisoire est installée par Louis T

Dallage. La date du premier dallage n’est pas connue. Sa réfection s’est faite en 1958.

1965 - Installation de la sonorisation par Gabriel H

1971 - Complément de la sono de 1965 par l’Entreprise L

1998- Rénovation de la sono par l’entreprise L

Chauffage : chauffage gaz réalisé en octobre 1965. Coût 16 000 francs, commune 6 000 francs, paroisse 10 000 francs. Chauffage refait entièrement en 1992.

Électrification des cloches du 26 au 30 novembre 1968.

Réalisée par l’entreprise Gabriel H

Bancs. La date de la mise en place des anciens bancs n’est pas signalée, ils reposaient sur du parquet. En juillet 1970, les anciens bancs et le parquet ont été enlevés et les bancs actuels ont été posés sur du ciment.

Baptistère. Il était au fond de l’église. Puis vers 1975, il a été transféré dans le chœur. Ensuite, en 1993, il a été posé à l’autel de la Sainte Vierge.

Triptyque - Œuvre réalisée en 2007 par Cléa T

En 1997, quand les cloches sonnaient, on a observé qu’elles faisaient trembler anormalement le clocher. Après avoir fait examiner le problème par un professionnel, la sonnerie des cloches fut interdite. Des travaux de démolition et de reconstruction d’une partie de la flèche ont été engagés en septembre 1999. Des échafaudages furent installés jusqu’au haut du clocher. Les travaux se sont terminés vers le 10 juillet 2000.

D’autre part, d’importants travaux ont été réalisés en 2019, côté sud-ouest, (bord de route) :

1-Renforcement de la charpente de la croisée du transept et

notamment le poinçon, pièce centrale de support de la charpente.

2- La couverture sur le transept a été refaite.

3- Les baies qui maintiennent les vitraux ont été restaurées.

4- Un enduit à la chaux a été appliqué sur le mur extérieur côté

sud/ouest.

5- Le bois de toute la charpente de l’église a été traité.

Nos ancêtres étaient audacieux pour édifier une église aussi imposante. La hauteur de son clocher est remarquable. C’est un repère dans notre paysage.

Pour beaucoup de familles, depuis 1883, les cloches ont carillonné pour les évènements joyeux : baptêmes et mariages, mais aussi sonné le glas pour les décès. La construction de cette grande église a marqué l’histoire de notre commune.