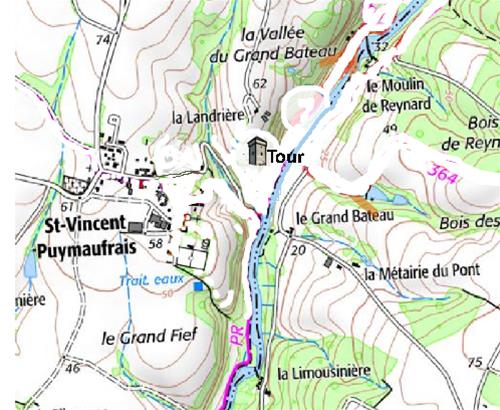

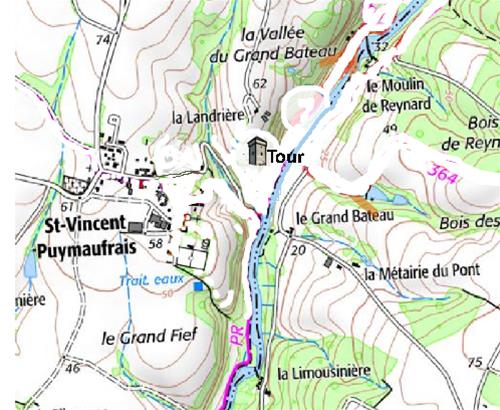

Au centre de la carte d'état-major,

l'emplacement de la motte est indiqué près du mot "tour"

Dès 820, les Normands, venus par mer, vont pendant plus d'un siècle dévaster et piller le Bas-Poitou. Dans notre contrée, ils brûlent Luçon en 843, remontent le cours du Lay, saccagent Mareuil et toutes les localités bordant la rivière. Pendant près de 80 ans, ces pirates se manifestent sur les rives du Lay. Au-dessus de la maison du Grand-Bateau, des traces d’anciennes murailles rappellent l’existence d’une construction pour la défense de ce site.

Pour se défendre, des chefs locaux bâtissent, à la fin du Xème siècle, de petits châteaux sur une motte ou une butte. Ces premiers châteaux comprennent un donjon de bois qui a été remplacé, au début du XIIème siècle, par un donjon de pierre. À ses pieds, s'étend la basse-cour qui renferme des bâtiments, les écuries, un puits etc.… et sert de refuge aux gens d'alentour.

Louis Brochet nous apprend, dans sa remarquable “Histoire de la Vendée à travers les âges”, qu'à la fin du Xème siècle fut édifié, à Puymaufrais, une tour féodale pour résister aux attaques normandes.

Des ruines intéressantes subsistent encore aujourd'hui. On repère

les restes du soubassement de la tour qui dominait l’ancienne motte et, à

l’intérieur, un cratère qui marque l’effondrement d’une pièce basse. En

contrebas, une ouverture obstruée et masquée par les éboulis et les

broussailles, donnait vraisemblablement accès à cette pièce. On a parfois

entendu dire qu'il s'agissait de l'entrée d'un souterrain, or, Abel

En outre, l'étude du cadastre de 1 824 a fourni des

indications toponymiques précises concernant la motte. On trouve les noms

des sites caractéristiques : la Cour, appelée “la Corre” dans le patois

local ; le Poizou, le point d'eau de la cour ; les Trais, une

éminence de terre, une butte. (

Assurément, la présence de ces éléments indique que la tour n'était pas un simple poste de guet.

Il existe peu de documents d'archives se rapportant à l'histoire médiévale de Puymaufrais :

Des ouvrages de référence, comme les Chartes et Manuscrits de Dom

L'emplacement de la tour a-t-il été occupé avant le Xème siècle ? N’oublions pas que la voie romaine de Poitiers à La Gachère traversait le Lay au pied de la Motte.

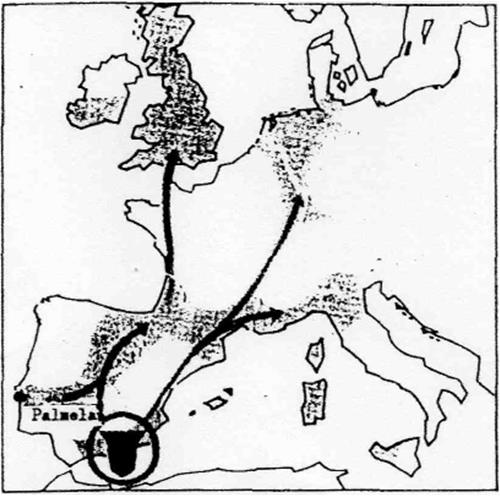

Bien avant les pèlerins du Moyen Âge, qui empruntaient le chemin de La Touche pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'autres voyageurs, venus du Portugal, les Campaniformes “visitèrent” la contrée, à l'époque préhistorique, en remontant le Lay.

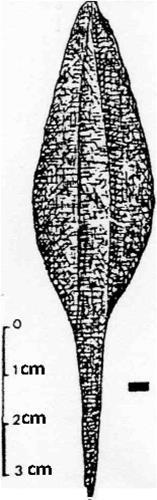

En 1977, lors d'une exposition scolaire, ayant pour objet les vieux outils, quelqu'un apporta “une sorte de pointe de flèche” en cuivre martelé, trouvée vingt-cinq ans auparavant dans le lit du Grand-Lay,au cours de la construction du barrage de L'Angle-Guignard, tout près de La Touche.

On s'interrogea sur

l'âge et l'origine de cet objet qui avait gardé son aspect métallique très

peu altéré, à cause de sa conservation à l'abri de l'air.

On s'interrogea sur

l'âge et l'origine de cet objet qui avait gardé son aspect métallique très

peu altéré, à cause de sa conservation à l'abri de l'air.

Roger

Après analyse au laboratoire de préhistoire de la Faculté des Sciences de Rennes, on apprit

qu'elle se composait de cuivre arsénié (98%) et de quelques impuretés notables : antimoine, nickel et bismuth.

Les pointes de Palmela connues actuellement en France, sont au nombre de 64, mais c'est la seule trouvée en Vendée. (Monnaies et détection n°108)

Les Campaniformes doivent leur nom aux poteries en forme de campanule, dont ils ont été les créateurs (Certains ouvrages parlent de la civilisation des gobelets caliciformes).

Les archéologues pensent de plus en plus qu'il s'agissait de groupes de commerçants qui diffusaient leurs produits, à partir de la péninsule ibérique, suivant un double courant, l'un atlantique, l'autre méditerranéen. Un centre créateur, tel que Palmela au Portugal, qui connaissait déjà la métallurgie du cuivre, exportait et vendait ses produits, sur la façade atlantique, aux populations locales qui fabriquaient encore des outils en pierre polie. Palmela est donc le lieu éponyme de ce genre de pointe.

La pointe de palmela de L’Angle-Guignard éloignée de la frange côtière, tout comme un tesson de poterie caliciforme décoré trouvé à Sainte- Cécile, témoigne de la pénétration de la culture campaniforme sur les bords du Lay. Si l'on ajoute la présence voisine d’une-voie romaine à Saint-Vincent-Fort-du-Lay, on ne peut douter que cette contrée fut une zone de passage, depuis les temps les plus reculés.

Un château de pierre se superpose-t-il à une ancienne forteresse de terre et de bois, devenue obsolète ? Quelle a été sa durée de vie ? Était-elle encore “active” pendant la guerre de Cent-Ans ? Cette hypothèse paraît vraisemblable, puisqu'on trouve en face, sur l'autre rive du Lay (territoire de la Vineuse), le Bois des Anglais qui évoque la présence de l'ennemi de, l'époque. Quelles sont les raisons de son abandon ?

Les ruines n'ont fait l'objet d'aucune étude et leur état actuel nécessiterait des fouilles archéologiques qui restitueraient les restes de la tour et élucideraient ces questions. On pourrait ainsi obtenir des précisions sur les dimensions et les techniques de construction du bâtiment, de même que des indices sur une éventuelle fortification de terre, à laquelle la tour aurait succédé. Quant aux raisons de l'abandon ou du déclin de celle-ci, on saurait si elles sont d'ordre militaire, en trouvant des traces de destruction violente ou d'incendie : les sondages pourraient dégager des couches de terre rubéfiées par le feu et des fragments de poutres calcinées. Au cours de ces travaux qui exigent précaution et minutie, les découvertes s'avèrent souvent intéressantes : emplacements de pieux et de poteaux disparus, mobilier archéologique (outils, armes, objets liés à l'équitation, pièces de monnaie, fragments de plats, de cruches etc.)

L'extension de la fouille aux terrains au pied de la tour parviendrait aussi à reconstituer l'organisation globale de cette fortification.

Étant donné la carence des textes, seules les recherches archéologiques présentent maintenant un véritable intérêt, d'autant plus qu'elles conduisent à une étude détaillée, voire exhaustive du site. Un jour peut-être, la motte castrale de Puymaufrais nous livrera ainsi ses énigmes...