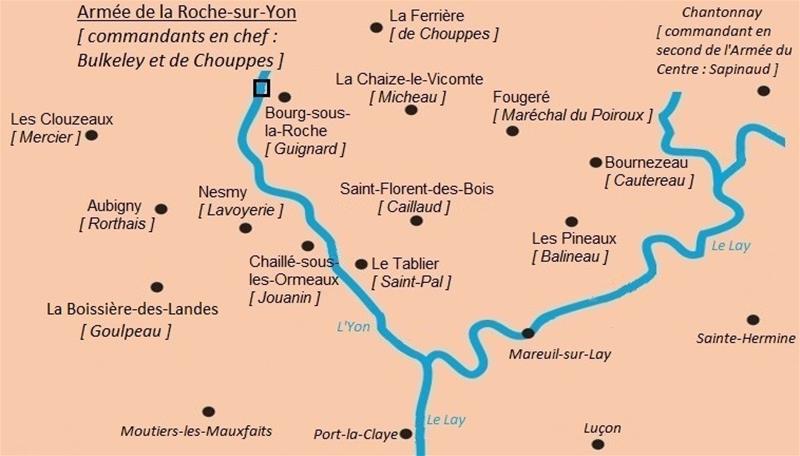

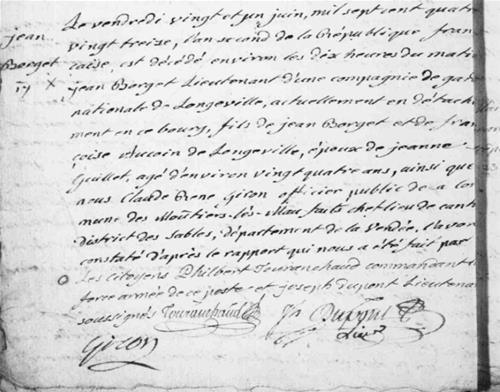

Nom des commandants vendéens par paroisse composant l’Armée de la Roche-sur-Yon,

répertoriés dans la correspondance de la Collection Dugast-Matifeux

Juin 1793 : cela fait près de 3 mois que notre région est en

guerre. Rappelons que la paroisse de Bournezeau est englobée dans l’Armée

de la Roche-sur-Yon qui est elle-même une composante de l’Armée du Centre.

L’Armée de la Roche-sur-Yon se caractérise par la désunion entre ses

différents détachements et leurs commandants notamment L

La collection

Pour l'expliquer plusieurs éléments entrent en ligne de compte et

en premier lieu l'absence d'une forte personnalité à la tête de l'Armée de

la Roche-sur-Yon capable de rassembler derrière elle l’ensemble des

commandants de chaque paroisse. Leur individualisme ne permet pas au

commandant de l’Armée de la Roche-sur-Yon,

Les intérêts personnels supplantent l’intérêt général. Un exemple,

parmi d’autres, nous est donné par

Dès le début de l’insurrection, ce dernier cristallise sur sa

personne les critiques des autres commandants de paroisse, d’autant qu’il

est en contact direct avec le commandant en chef de l’Armée du Centre,

Saint-Pal, dans une lettre datée du 1er juin et adressée aux

commandants de la Roche, leur fait part de son refus d’obéir à leurs

ordres préférant les recevoir directement de

« Messieurs, je reçois une lettre de Mr de Royrand en

réponse à celle que je lui ai écrite au sujet de la demande que vous

m'avez faite de rentrer à la Roche, ce que je ne pouvais faire sans au

préalable lui en donner avis, d’après ses ordres de garder ce poste et

d'être sur la défensive (…) »

Le 6 juin

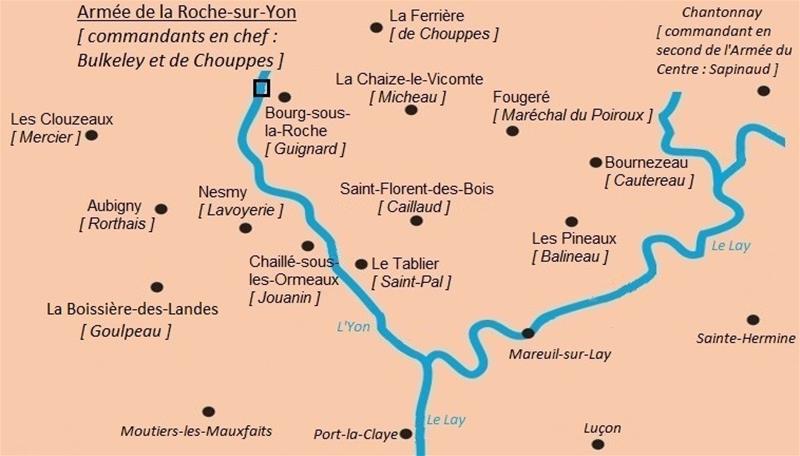

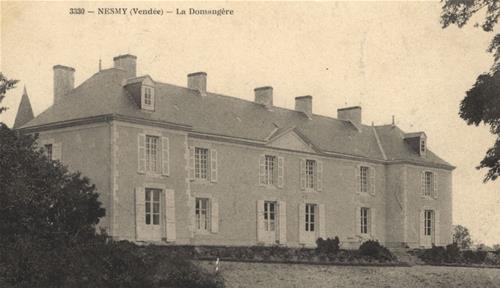

Le 16 juin, de son château de la Domangère à Nesmy,

On imagine l’aversion que

Si nous ajoutons l’indiscipline de certains soldats-paysans, le

manque d’armement et de munitions, les difficultés que chaque paroisse

rencontre pour s’approvisionner, certain n’hésitant pas à se servir sur le

territoire du voisin, alimentant ainsi les querelles, puis le peu

d’empressement de certaines paroisses à répondre aux ordres des

commandants supérieurs, voire à leur désobéir, nous percevons clairement

que l’Armée de la Roche-sur-Yon n’est pas en mesure d’apporter une aide

efficace aux autres armées vendéennes.

La suite de la correspondance et des événements prouve que cette

initiative n’aura servi à rien malgré une tentative de rapprochement entre

Nous ne savons pas de combien d’individus se compose le camp ou la

garde de Bournezeau à cette époque et qui doit être stationné dans le

château. Nous pouvons avancer le chiffre de 300 soldats sans aucune

certitude. D’ailleurs, comme dans l’ensemble de la Vendée militaire, les

chiffres sont fluctuants en fonction des périodes : la plupart des

soldats-paysans ne souhaitent pas être mobilisés en permanence eu égard

aux travaux des champs.

Le château de la Roche-Louherie reconstruit au XIXème

siècle après avoir été canonné et incendié pendant la Guerre de Vendée.

Le 1er juin 1793 les Républicains repoussent une troupe vendéenne qui

souhaite fourrager dans les environs de la Claye. Le bilan est 6 tués du

coté vendéen ; 1 seul tué et 3 blessés du côté républicain.

Le lendemain, l’armée républicaine sous les ordres du chef de

brigade S

Le 7 juin S

J’occupe tous les jours Saint-Hermand paroisse à côté de Sainte-Hermine et les villages voisins (…). Sur les quatre heures, le lieutenant-colonelRichard a été informé que les brigands enlevaient du grain et du vin dans un château voisin. Il a détaché des dragons et quelques cavaliers de sa gendarmerie, qu’il soutenait avec son infanterie et le reste de sa cavalerie. On a fondu sur eux, 6 ont été tués, 4 prisonniers. Le reste a été poursuivi jusque dans les bois au pied du château de la Roche -Louherie, leur quartier général. Tout le bled qu’ils enlevaient a été conduit à Luçon, partout le drapeau blanc a été arraché (…) »

Plus à l’ouest, le 17 juin, la troupe républicaine des Moutiers-les-Mauxfaits lance une attaque sur la garde vendéenne qui contrôle le point de passage de l’Epinette sur la paroisse de la Boissière-des-Landes

Le bilan est le suivant : les Républicains « ont saccagé et tué toute la garde qui était au nombre de 6 hommes et ont emmené 5 hommes prisonniers. »

Cette défaite va être une prise de conscience. Afin de laver cet

affront, pour la première fois, une tentative de rapprochement se fait

entre

« Monsieur, comme tous les gens d’ici sont réduits à venger la mort de ces pauvres malheureux qui ont été tués dernièrement à la garde de la Boissière, la Roche, les Clouzeaux, Aubigny et Nesmy sommes décidés à faire une sortie sur les Moutiers -les-Mauxfaits. Nous serions enchantés que vous voudriez être de la partie et vous réunir à nous et nous aurons un surcroit d’obligation si vous vouliez nous envoyer 200 hommes pour vendredi prochain, 21 de ce mois, dont le rendez-vous sera l’Espinat [l’Epinette ?] à 4 heures du matin, et en retour nous nous joindrons avec plaisir à vous quand vous voudrez pour aller vers le Port-la-Claye. Tâchez je vous prie d’y joindre une cavalerie (…) »

La tentative de rapprochement entre les 2 chefs vendéens n’aura

duré que quelques heures ! Le compte rendu que

Malheureusement nous n’avons pas la version de

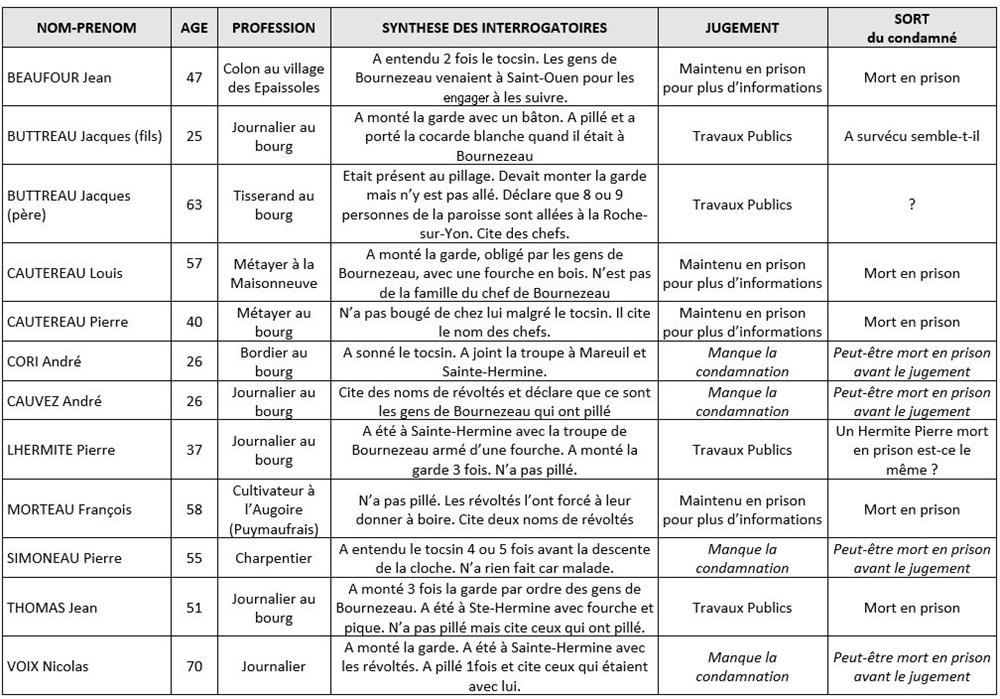

D’abord conduits et interrogés à Luçon, ils sont emmenés ensuite dans les prisons de la Rochelle pour y subir de nouveaux interrogatoires, probablement dans la tour Saint-Nicolas. Les archives de la Charente-Maritime les ont conservées. Ils sont riches de renseignements même si nous savons qu’un prisonnier va naturellement minimiser sa participation ou déclarer qu’il a été contraint de participer par des personnes qu’il ne connait pas.

Ils citent cependant les chefs de Bournezeau et de

St-Vincent-Puymaufrais comme

Comme le montre le tableau, la majorité des prisonniers meurent

en prison. Là encore c’est une constante : un détenu vendéen a de

grandes chances de décéder pendant son incarcération tant les conditions

de vie sont déplorables : promiscuité, manque d’hygiène, maladies

infectieuses… La situation sanitaire n’est guère mieux dans les hôpitaux.

D’après Gaston

Dans une lettre adressée aux administrateurs républicains de

Niort dans laquelle il fait part de son expédition sur Saint-Ouen,

« Les brigands ont répandu depuis quelques jours, citoyens administrateurs, qu’ils viendraient m’attaquer à Luçon, je les attendais inutilement et je me suis convaincu que ce n’était qu’une fanfaronnade, et une ruse de guerre. J’ai voulu la faire cesser.

Il se trompe lourdement puisque le lendemain de son expédition, le vendredi 28 juin 1793, l’armée du Centre lance une attaque de grande ampleur sur Luçon : c’est la première bataille que la ville subira.

Luçon est placé à cette époque sous le commandement de l’Armée des Côtes de la Rochelle. Une armée y est cantonnée et se trouve sous les ordres de Sandoz.

Après avoir reçu des renseignements sur la faiblesse des postes vendéens des Clouzeaux et du Tablier, ce dernier, dans une lettre datée du 25 juin, espère convaincre son supérieur, le général Boulard, de lancer une vaste offensive en direction de la Roche-sur-Yon en passant par Mareuil et Saint-Florent-des-Bois. Boulard le tempère et lui demande de rester sur ses gardes ayant appris que les Vendéens souhaitent attaquer Luçon.

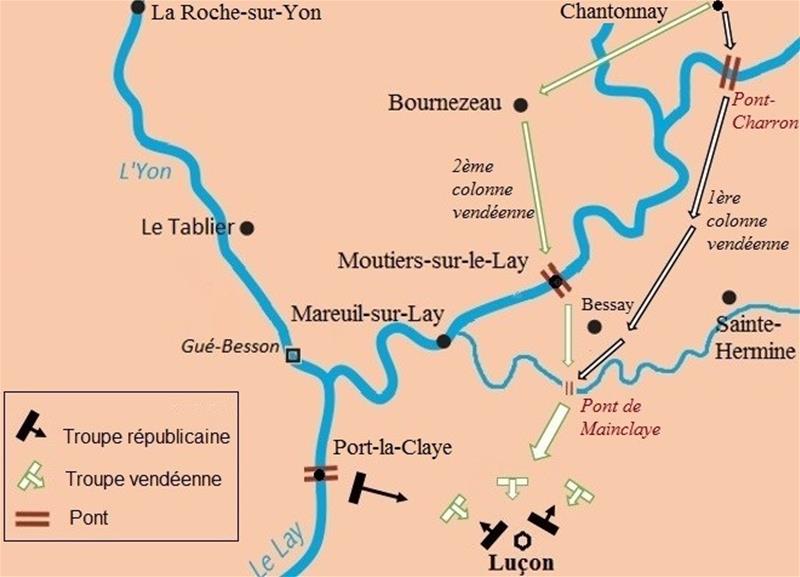

Alors que la Grande Armée Catholique et Royale s’apprête à attaquer Nantes le 29 juin 1793, Royrand décide d’effectuer une diversion sur Luçon le 28 juin.

Les forces en présence sont nettement à l’avantage des Vendéens : selon les sources, de 5 à 6000 Vendéens contre 1500 à 1800 Républicains.

Seule l'Armée du Centre, avec à sa tête

Le rassemblement des troupes se fait à Chantonnay. L’armée se

divise alors en 2 colonnes chacune devant passer par le pont de Mainclaye.

D’après

Le combat s'engage vers 17 heures. Chaque belligérant a divisé

son armée en trois colonnes. Sous le nombre imposant d’ennemis, Sandoz

ordonne à sa colonne de se replier et envoie l’ordre de repli aux deux

autres colonnes. Cet ordre n'arrive pas à destination et le combat se

poursuit sans lui. Les deux colonnes restantes parviennent avec le renfort

décisif du détachement de La-Claye, alerté par la canonnade, à repousser

les Vendéens qui comptabilisent 400 morts, alors qu'il n’y aurait que 3

morts et 12 blessés dans l'autre camp. Notons que 150 hommes d’une

compagnie républicaine ayant déserté plusieurs jours précédemment pour

rejoindre les Vendéens, changent une nouvelle fois de camp au cours du

combat, ajoutant de l’affolement au sein de l’armée vendéenne. Comme il

fallait s'y attendre, malgré la victoire,

Le lendemain, 29 juin,

« Je vous donne avis qu'il y a eu un combat depuis 5 heures jusqu'à 10 heures. Je croyais tout d’abord que c'était sur Nieul, mais on m'assure que c'est sur Luçon (...). Il est bien malheureux qu'on n’ait pas voulu seconder les voeux de M. deRoyrand pour faire un corps de troupe ici pour aller intercepter le passage du Port-la-Claye, ce qui aura facilité l'ennemi de se préserver des forces du côté des Sables, il m'a témoigné son mécontentement mais heureusement il sait à qui en imputer la faute. A l'instant, on nous assure de notre malheureuse déroute et l'avantage des ennemis ».

Il est droit dans ses bottes : c’est la faute de

Échec devant Luçon mais également échec devant Nantes… En cette fin de juin 1793, la situation n’est guère réjouissante pour l’ensemble des armées vendéennes. Néanmoins l’objectif de s’emparer de Luçon n’est pas oublié. Il faudra attendre encore un mois pour qu’une nouvelle expédition sur la ville s’organise avec des effectifs encore plus importants.