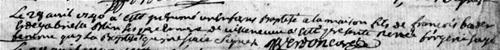

Transcription : « Le 28 avril 1740 a été inhumé un enfant baptisé à la maison

fils de François B

a été présente Renée F

V

[extrait des registres paroissiaux de Bournezeau, site internet des Archives de Vendée].

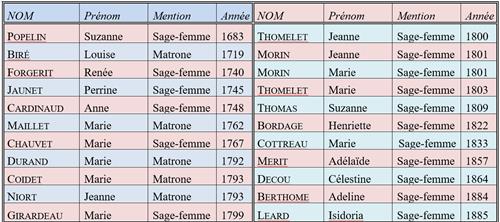

L’accouchement est depuis toujours une affaire de femmes. On

retrouve dans les registres paroissiaux de Bournezeau le terme de matrone

ou de sage-femme. Elle désigne sous l’Ancien Régime une femme souvent

veuve ayant eu des enfants. La première mention dans les registres date de

1683. Il s’agit de Suzanne POPELIN, sage-femme. Rappelons que les

registres paroissiaux de Bournezeau antérieurs à 1680 ont disparu.

S’appuyant sur son vécu et ses observations, la matrone ou

sage-femme avant la Révolution française, assiste la future mère en

l’aidant à accoucher, aide toute relative lorsque les complications

surviennent et qui expliquent le fort taux de mortalité infantile.

La matrone doit être reconnue par les autres femmes de la

communauté villageoise et par le curé de la paroisse. En effet, elle doit

être capable, en l’absence de prêtre, d’ondoyer l’enfant en danger de mort

juste après sa naissance. Celui-ci est baptisé le jour même par le curé ou

le vicaire qui indique dans l’acte :

« J’ai suppléé les cérémonies du baptême ayant été baptisé à la maison en danger de mort ».

Parfois il indique le nom de la matrone comme ce 29 avril 1719 :

« J’ai suppléé les cérémonies du baptême à François (…), baptisé à la maison par Louise B

IRÉ matrone, en danger de mort ».

Est né peu avant (ou peu après ?), son frère jumeau qui lui, a été baptisé par le curé sans aucune mention particulière, preuve que cette naissance n’a pas posé de problème.

Nous savons que Louise B

Le 28 avril 1740, un accouchement à Villeneuve se passe mal et

l’enfant décède. La sage-femme, Renée F

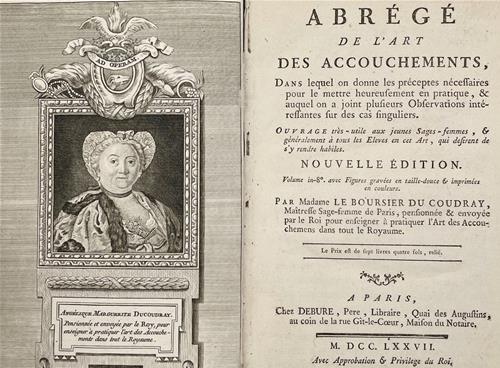

À la fin du 18e siècle, une méthode innovante et scientifique est

mise au point par une sage-femme, Angélique D

Cependant une distinction doit être faite entre les pratiques réalisées en ville, beaucoup plus encadrées grâce aux Hôtels-Dieu (ancêtres des hôpitaux), et le monde rural avec des méthodes plus empiriques.

Au 19e siècle, l’appellation de matrone qui a gardé une connotation négative (femme sans hygiène et sans connaissance médicale), disparait au profit de celle de sage-femme. L’évolution vers une formation médicale encadrée par l’État s’accentue. La loi du 10 mars 1803 expose la nécessité d’enseigner et les modalités d’exercice de la profession de sage-femme. Un diplôme de sage-femme est alors délivré aux candidates ayant réussi leurs examens : Ce sera le premier diplôme attribué aux femmes !

Bien sûr, dans nos campagnes, cette obligation de formation met plus de temps à se mettre en place que dans les villes pourvues d’hôpitaux.

Mais petit à petit, dans le courant de ce siècle, le corps médical des sages-femmes s’étend sur l’ensemble du pays resté fortement rural : 20 000 est le nombre estimé de sages-femmes formées au cours du 19e siècle. À la fin de ce siècle, elles dépassent en nombre celui des médecins.

Les avancées scientifiques du 20e siècle et l’apport de plus en plus prégnant des infirmières et des médecins contribuent à l’évolution du métier de sage-femme dans une visée nataliste évidente depuis le cataclysme démographique de la Première Guerre mondiale.