Départ de volontaires aux armées par L

Le 21 janvier 1793 Louis XVI est guillotiné sur l’actuelle place de

la Concorde. Cette mort est ressentie comme un sacrilège dans les royaumes

européens qui décident alors de former la première coalition contre la

France. Après l'Autriche et la Prusse, s'ajoutent l’Espagne et

l’Angleterre. Devant ces menaces, la Convention voit la possibilité qui

s’ouvre à elle de libérer l'Europe de la tyrannie des rois. Pourtant, sur

le plan militaire, elle se trouve privée de moyens. La patrie étant en

danger, elle décrète, le 24 février 1793, la levée de 300 000 hommes dans

l’ensemble des départements français. Le directoire de la Vendée reçoit

officiellement le décret le 2 mars 1793.

Sous l’Ancien régime, chaque paroisse devait fournir un certain

nombre d’hommes célibataires pour former la milice royale. La Révolution

met fin à cette milice mal perçue par la population pour la remplacer, dès

1791, par une armée composée d’hommes volontaires.

Ce volontariat n’apportant pas suffisamment d’hommes aux armées de

la Révolution de plus en plus menacée, la Convention décide le 24 février

1793 d’imposer dans chaque commune une conscription afin d’atteindre les

300 000 hommes de la levée en masse.

Le décret indique que tous les citoyens de 18 à 40 ans, non mariés

ou veufs sans enfants, seront en état de réquisition. Chaque département

se charge de répartir par district, puis par commune le nombre d’hommes à

mobiliser. Les désignations doivent se faire par tirage au sort ou par

suffrage.

La Vendée doit fournir 4 275 hommes (pour 305 000 habitants). Même si le nombre d’hommes à mobiliser est faible pour chaque commune, ce système arbitraire est rejeté non seulement dans l’ouest de la France mais également dans d’autres régions comme à Lyon ou dans le midi de la France.

Nous ne savons pas combien d’hommes doit fournir la municipalité de Bournezeau qui compte alors environ 1500 habitants.

En outre, cette réquisition doit servir à renforcer les

frontières lointaines de l’est de la France menacées. Or c’est la

Convention qui a souhaité la guerre et la Convention est loin de faire

1'unanimité en Vendée. La République qu'elle prétend représenter a chassé,

depuis deux années, les curés de leurs paroisses. Il n`y a donc rien de

surprenant à ce que les habitants refusent en bloc la conscription,

d'autant plus que la Convention en dispense les fonctionnaires de l’État

et les gardes nationales, c'est-à-dire ceux qui étaient favorables à la

déportation des prêtres et qui l’ont mise en œuvre. Tout est réuni pour

que se révolte une population exaspérée par tant de mesures vexatoires.

La levée en masse est le détonateur de l’insurrection vendéenne.

Des troubles éclatent avant même la diffusion du décret dans les

municipalités. André

« Le 2, il est arrivé à 11 heures du soir un courrier extraordinaire pour prévenir le district de cette ville, que les paroisses de Sainte-Flaive, Landeronde, la Chapelle-Achard, Vairé, Saint-Julien, l’Ile-d’Olonne, Beaulieu, Landevieille, la Chapelle-Hermier, Saint-Georges, Saint-André, Martinet, etc, étaient en insurrection et que des groupes de paysans allaient pêle-mêle au nombre de 20 à 30, armés de fusils, faux et fourches, désarmer les patriotes, prendre leurs armes avec menaces(…) »

Sollicitées par les autorités des Sables, les gardes nationales de Jard, Olonne, Talmont, Luçon et Fontenay-le-Comte parviennent à contenir ce début d’émeute. Dans le Maine-et-Loire, à Cholet, dès le 2 mars, des jeunes se réunissent pour s’opposer au tirage au sort. Loin de s’arrêter, les troubles se généralisent à partir du 10 mars 1793.

André C

« Le 11 [mars] à 5 heures du matin, la générale est battue sur la nouvelle que les Royalistes ont brûlé le district de Machecoul, tué le maire, pris Legé et tué le curé (…) Le 13 au soir on a eu nouvelle que les Royalistes ont sommé Challans de se rendre, à 10 heures et quart le district de Challans a évacué la ville avec 400 gardes nationales pour se replier sur les Sables (…), 100 hommes sont partis des Sables pour renforcer le poste de la Mothe-Achard (…) »

Ce témoignage est précieux car

Les administrateurs du district de la Roche-sur-Yon se sentent

également fortement menacés. Inquiets, ils décident de demander des

secours à plusieurs municipalités comme celles de Saint-Michel-en-l’Herm,

de Sainte-Hermine ou de Bournezeau. Nous reparlerons de la situation dans

notre commune. Les archives de Saint-Michel-l’Herm ont conservé la copie

de la lettre envoyée par G

« La Roche-sur-Yon, le 13 mars 1793, l’an 2ème de la République française, 4 heures du matin.

Citoyens, un attroupement considérable de mal intentionnés s’achemine à grands pas vers notre district. Le sang coule de toute part. Les forces sont insuffisantes. Nous vous prions citoyens de vouloir bien nous prêter main forte sans délai (…) »

Le lendemain la municipalité de Saint-Michel-en-l’Herm envoie sa

garde nationale au secours de la Roche-sur-Yon alors que dans le nord du

département, des villes sont déjà au pouvoir des insurgés : Les

Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, etc…

En cours de route, la garde nationale de Saint-Michel-en-l’Herm

apprend l'occupation de la ville par les insurgés et décide de rebrousser

chemin. Quant à la municipalité de Sainte-Hermine, alertée dès le 12 mars,

elle n’a pas les moyens d’envoyer des secours à la Roche.

C’est donc le début d’une guerre civile de plusieurs années avec

comme point de départ dans notre région, la prise de la Roche-sur-Yon par

les révoltés. Que s’y est-il donc passé ?

Les paysans des paroisses environnantes ont, comme dans le reste de

la Vendée insurgée, choisi leurs propres chefs afin de les guider et les

mener lors d'éventuels combats. Au Tablier, les habitants se sont portés

au-devant d’un petit noble, S

« Les troupes qui se sont révoltées contre la Constitution républicaine sont venues me saisir chez moi et m’ont conduit à la Roche où elles m’ont créé leur commandant en cette partie (…)»

C

« plus de mille venus du Poiré-sur-Vie, Aizenay, Venansault, Saint-André, Le Bourg-sous-la-Roche et autres lieux ».

La méfiance est bien-sûr de rigueur quant aux chiffres avancés : il

est impossible de connaître exactement le nombre, souvent fluctuant, de

révoltés, même si certaines paroisses ont laissé des listes nominales

comme Les Clouzeaux ou Fougeré.

À l’approche des révoltés, les administrateurs du district

fuient à Mareuil-sur-Lay et la garde nationale se replie sur les

Sables-d’Olonne.

La ville est occupée par les insurgés sans coup férir. L’arbre de

la liberté est abattu quelques jours plus tard, premier d’une longue

série. Le drapeau blanc de la royauté est accroché sur l’horloge de la

commune, située sur l’actuelle place de la Vieille Horloge et aujourd’hui

disparue. Et, toujours selon le même témoignage, des maisons sont pillées.

Le district est également pillé et les papiers administratifs,

comme probablement la liste des personnes liées au tirage au sort, sont

incendiés ou seront utilisés par certains soldats vendéens, lors de la

seconde bataille des Sables-d’Olonne, pour se protéger le torse, sorte de

gilet par balle avant l’heure ! Aucun massacre n’est à déplorer à la

Roche-sur-Yon bien que certains révoltés souhaitaient tuer des

Républicains qui n’ont pas pu fuir.

« Mon intention n’est certainement pas de faire couler le sang, au contraire je désirerai toujours de pacifier les esprits contre une loi qui les afflige, et les prisonniers qui ont été faits et se feront sous mes ordres seront traités sans rigueur. »

Quel est l’objectif des insurgés et de quoi sont-ils armés ?

L’interrogatoire du messager de

« Interrogé quels sont les projets des révoltés, a répondu qu’ils avaient envie de couper le cou aux bourgeois, de remettre un roi sur le trône et les prêtres en leurs fonctions. Interrogé où ils avaient envie de se porter et s’ils étaient armés, a répondu qu’ils se portaient une partie sur la Ferrière et l’autre sur la Mothe-Achard et que plus de la moitié étaient armés de fusils et l’autre de fourches, serpes et bâtons et que de là ils devaient se porter une partie aux Sables et l’autre aux Essarts. »

À partir du 14 mars 1793 jusqu’au 23 août 1793, date de la reprise de la

ville par l’armée républicaine, la Roche-sur-Yon est sous les ordres de

Les chefs royalistes de chaque paroisse autour de ce camp sont en théorie

sous les ordres des “commandants généraux de l’armée catholique et royale

campée à la Roche-sur-Yon” Une partie de leur correspondance nous est

parvenue et nous éclairera sur les événements et le vécu de la population

pendant une partie du conflit. Elle se trouve dans la Collection

Dugast-Matifeux, à la médiathèque de Nantes. Quelle est donc la réaction

des autorités républicaines à Bournezeau en ce début de mars

1793 ?

Également alerté par les autorités de la Roche-sur-Yon dès le 13

mars 1793, la municipalité de Bournezeau tente de leur apporter de l’aide.

Une nouvelle fois nous savons ce qui s’est passé grâce au témoignage de

l’ancien maire de Bournezeau, Joachim A

« Ce jour-là, 13 mars dernier, nous reçûmes des ordres du district pour y envoyer de la force armée afin de défendre le district menacé par les brigands. Sur le champ, on y envoya 40 hommes et le maire avec eux. La municipalité se tint aussitôt en permanence, écrivit à Chantonnay et à Luçon afin d’avoir des forces, mais ils étaient dans le même embarras que nous.

Nous requîmes une forte garde, dont Loyau fut commandé, parce que lorsque la patrie est en danger, chaque individu doit payer de sa personne sinon d’exemple. Il ne daigna pas se montrer. Il se fit remplacer par un mendiant sans aveux nomméBaranger à qui nous avions dit plusieurs fois de sortir de notre commune.

Le soir arrive. Entre 8 et 9 heures le maire, nommé Juchault , [revient] du district [et] rencontre le corps de garde, [en disant] que nos frères reviennent chacun de leur côté, que la Roche étant prise, il faut se sauver, n’étant pas de force pour se battre.

Sur le champ il y eut 4 de mes amis qui vinrent m’avertir et me tinrent le même langage. J’étais prêt à souper, mais cela m’ôta l’idée de manger ainsi que bien d’autres choses.

De suite, je fus chez Loyau comme juge de paix et moi [comme] premier assesseur. Je rencontrai chemin faisant le maire qui me demanda où j’allais. Je lui répondis que j’étais fort surpris de sa façon de faire, que j’avais travaillé toute la journée à requérir une forte garde et qu’en bien peu de temps il les avait fait tous dissiper par l’épouvante qu’il avait jeté dans le corps de garde. Il me répondit sur cela qu’il venait me prévenir de me sauver. Sur cela nous entrâmes chezLoyau et je lui dis « Partons », après lui avoir fait part de ce qu’on venait de m’apprendre. Il me répondit que j’avais qu’à partir, qu’il voulait souper et que cela ne l’empêcherait pas de le faire tranquillement ; d’ailleurs que si les brigands venaient, il était assuré qu’ils ne lui feraient aucun mal. Sa femme répéta d’un air satisfait : « Partez Messieurs », mot qui ne peut sortir que de la bouche d’une aristocrate : « Bon voyage ».

Sur cela nous sortîmes et montâmes à cheval et sans réflexion je n’ai emporté aucun papier, enfin pour ainsi dire rien parce que je comptais retourner au premier jour. Je m’imaginais que c’était des révoltes occasionnées par le recrutement et que cela serait bientôt apaisé par les forces des gardes nationales. »

Les plus engagés des républicains de Bournezeau, inquiets de la

tournure des événements, s’enfuient de chez eux pour se réfugier dans une

zone plus sécurisée, au sud de la rivière du Lay. Nous savons par exemple

qu’

À la fin du mois de mars, une grande partie du district de la

Roche-sur-Yon est insurgée. Seul, le canton de Mareuil-sur-Lay et quelques

paroisses au sud du district, comme Sainte-Pexine, dans le canton de

Bournezeau, restent aux mains des Républicains. Rappelons que le district

est composé de 9 cantons : les cantons d'Aizenay, Belleville-sur-Vie,

Bournezeau, les Essarts, la Chaize-le-Vicomte, Mareuil-sur-Lay, le

Poiré-sur-Vie, le Tablier et la Roche-sur-Yon. La paroisse de Bournezeau

ne semble pas s’être insurgée en ce début de mars 1793 car il n’existe

aucune source qui pourrait montrer que des habitants aient participé à la

prise de la Roche-sur-Yon le 14 mars 1793, ni à la première véritable

bataille qui a vu la victoire des insurgés (ou Vendéens) sur les

Républicains au nord de Chantonnay le 19 mars 1793.

Rapidement les insurgés s’organisent dans chaque paroisse. Le 24

mars 1793, les paroisses insurgées autour des Sables-d’Olonne, sous les

ordres de

Conscients que ce mouvement insurrectionnel peut durer, les chefs

vendéens établissent une organisation politique et militaire sur le

territoire insurgé dans lequel Bournezeau est englobé dans des conditions

particulières.

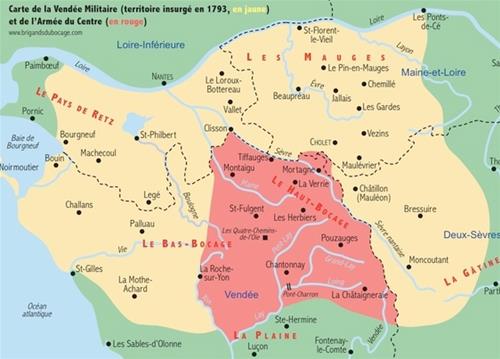

Le 4 avril 1793, à l’Oie, s’organise une armée dite “Armée du

Centre” avec à sa tête

Elle regroupe dans un premier temps les paroisses des environs des

Essarts, de Montaigu, de la Verrie et de Mortagne-sur-Sèvre. Dans un

second temps, elle intègre l’armée du camp de la Roche-sur-Yon :

« -Article 1 : Il sera formé dans chaque paroisse un conseil qui sera composé à raison de sa population, lequel conseil ne pourra être composé de moins de trois membres et pas plus de neuf (…)

-Article 2 : Seront élus par acclamation. Ne seront pas nommés ceux qui ont eu une mauvaise attitude.

-Article 3 : Le Président du Conseil élu par acclamation par les membres du Conseil et sera commandant de la force armée.

- Article 4 : Conseil avec tous les pouvoirs.

-Article 5 : Les Conseils s’occuperont premièrement de connaître l’état de leur force armée, des armes et ressources (blé, vin, bestiaux).

-Article 6 : Dans chaque paroisse, une maison d’arrêt. Le prisonnier sera nourri à ses frais, sinon par la paroisse s’il prouve son impossibilité (…)

-Article 8 : Pouvoir militaire exclusivement aux mains des généraux ou subalternes.

-Article 9 : Nul homme ne pourra prendre le titre de général ou commandant d’armée, ni déclaré chef d’arme ou de troupe sans le consentement des généraux avoués et reconnus (…)

-Article 11 : Les Conseils de paroisse qui n’auront pas les vivres nécessaires en denrées seront autorisés à s’adresser au Conseil des autres paroisses pour s’en procurer au prix courant (…)

Fait au camp de l'Oie, le 4 avril 1793, l'an Ier du règne de Louis XVII, Roi très chrétien. »

À Bournezeau, la mise en place d’une telle organisation ne semble

pas avoir été aisée pour des raisons qui sont évoquées dans deux lettres

émanant de chefs vendéens. La première est écrite par

« Monsieur, J’ai l’honneur de vous envoyer ci-joint une lettre que je viens de recevoir du détachement que nous envoyâmes hier à Bournezeau à la raison, ce qui a [été] effectué.

J’ai ordonné au détachement de rentrer en lui recommandant d’organiser comme partout ailleurs et de prier M.De Verteuil [chef vendéen à l’Oie et adjoint deRoyrand ] d’y envoyer un détachement pour occuper le château étant à portée et cette place étant une bonne position militaire, surtout son armée étant plus forte que la nôtre (…) À la rentrée du détachement de Bournezeau nous aurions envie de faire marcher sur Mareuil (…) »

La seconde lettre est très intéressante et complète la

première. Elle est l’œuvre de

« Messieurs, Hier au soir je passais dans les paroisses de Saint-Martin et de Saint-Hilaire où on va à l’instant donner le tocsin pour rassembler du monde

(…)

à Bournezeau où je viens d’apprendre queCautereau s’est mis à la tête de plusieurs habitants qui se sont réunis pour se garder quoiqu’on leur a enlevé toutes leurs armes ; c’est pourquoi je vous prie d’après l’avis de M.De Verteuil lui-même de m’envoyer un détachement de 20 hommes seulement armés. Si le détachement du Bourg [sous-la-Roche] veut venir ou tout autre, je les y engage.

M.De Verteuil me donne 2 hommes pour faire sonner la cloche et réunir à Bournezeau les habitants des paroisses de Fougeré, Saint-Martin et Saint-Hilaire. Il ne peut descendre lui-même à Bournezeau avec un fort détachement que lundi prochain et il est urgent de ne pas abandonner le château de Bournezeau (…) parce que alors nous laisserons Bournezeau bien organisé. Ne perdez pas de vue Messieurs que vous avez enlevé à Bournezeau ses fusils et qu’il est donc bien juste que vous ne l’abandonniez pas avant lundi. Je suis dans ce moment informé (…) qu’un homme de Sainte-Hermine arrêté a annoncé qu’il y a bien peu de monde de l’autre côté du Lay. Ainsi n’ayez donc aucune crainte si Bournezeau se rallie comme je me le persuade car aujourd’hui il sent qu’il y est autorisé (…) »

Que nous apprennent ces lettres ? Bien que les Républicains

les plus engagés de Bournezeau aient fui dès le 14 mars 1793, la paroisse

est regardée comme républicaine parce qu’elle ne semble pas s’être engagée

dans la révolte. Aussi

« Il est enjoint aux habitants de la Roche de déposer entre les mains du commandant dans l’espace de 24 heures les armes et les munitions de toutes espèces qu’ils peuvent avoir, sous peine d’une exécution militaire. »

Toujours suspicieux, ils souhaitent que le château soit occupé par

des renforts extérieurs.

Une autre lettre plus tardive, en date du 7 juin 1793, émanant du

Comité royaliste de Palluau et destinée aux commandants de la

Roche-sur-Yon, confirme cette réputation de commune républicaine :

« (…) Nous vous engageons, Messieurs, à être très attentif, à ne pas délivrer trop facilement des passeports pour venir de côté-ci, à des personnes qui viennent du côté de Bournezeau et d’ailleurs où les bleus ont passé beaucoup de temps et [où] ils ont encore des correspondances. »

Pourtant

Pour

La paroisse est dès lors soumise au règlement de l’Oie du 4 avril

dernier et intégrée à l’armée du camp de la Roche-sur-Yon, elle-même

englobée dans l’armée du Centre.