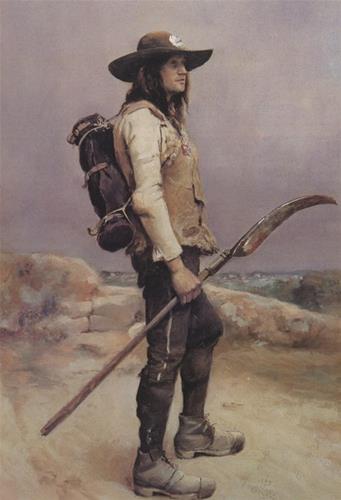

Combattant vendéen (dessin de J.

Début avril 1793, la Vendée militaire est constituée. Elle est

formée de trois armées englobant des secteurs géographiques différents :

l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, l'armée du pays de Retz et du

Bas-Poitou et l'armée du Centre.

La première est la plus active et la plus célèbre. On la connaît

sous le nom de Grande Armée Catholique et Royale avec ses généraux

emblématiques :

La seconde occupe tout l'ouest de la Vendée militaire avec au nord

le pays de Retz. Machecoul en est la capitale. Cette zone entre marais et

bocage est occupée par l'armée de

Entre ces deux armées, l'armée du Centre avec

Comment réagissent la population de Bournezeau et plus largement

celles des communes voisines ? Nous en avons une idée par les témoignages

de prisonniers vendéens, lors de leurs interrogatoires, et de Républicains

réfugiés en zone pacifiée. Trois attitudes se distinguent :

La première se rapporte aux individus les plus acharnés contre la

Révolution. Localement ceux-ci sont souvent à l’initiative des différents

méfaits contre les Patriotes : pillages, dégradations…

Nous avons déjà cité Jean-Pierre

Des certificats de bonne conduite peuvent être délivrés aux

soldats-paysans comme le montre ce courrier daté du 25 mai 1793 :

« Nous soussignés commandant et syndic de Bournezeau certifions à qui il appartiendra que les nommés Pinaud fermiers des Couffardières en la paroisse des Moutiers-sur-le-Lay sont des paysans, et dans les bons principes, en foi de quoi nous leur avons délivré le présent à Bournezeau le 25 mai 1793 (…)

Nous certifions que lesdits Pinaud sont venus monter la garde dans le bourg des Pineaux à toute heure que nous en avons eu besoin et même qu’ils ont été de garde au Bourg-sous-la-Roche.

Dès que le tocsin sonne pour effectuer des rassemblements, les plus engagés sont présents pour organiser les différentes actions : les tours de garde, l’approvisionnement, la gestion de la paroisse et des prisonniers républicains.

Citons également

Nous reviendrons sur l’organisation de la paroisse pendant le conflit.

À contrario, les partisans de la Révolution comme Joachim

Nous avons déjà cité la lettre de dénonciation de Joachim

« [On me dit qu’] il faut se sauver, n’étant pas de force pour se battre. Sur le champ il y eut 4 de mes amis qui vinrent m’avertir et me tinrent le même langage. (…) Sur cela nous sortîmes et montâmes à cheval et sans réflexion je n’ai emporté aucun papier, enfin pour ainsi dire rien parce que je comptais retourner au premier jour (…) »

Pour les Républicains convaincus, c’est le sauve-qui-peut dans le sud du département. Ils deviennent alors des réfugiés et reconnus comme tels. En quittant leurs foyers, ils s’exposent au pillage de leurs biens. D’ailleurs de nombreux témoignages évoquent ce pillage de propriétés républicaines dès le début du soulèvement.

Ceux qui ne fuient pas sont fait prisonniers par les Vendéens.

Dans une liste de prisonniers patriotes que l’on retrouve dans la

collection

Marie Renée Henriette

Citons ensuite les enfants de Jean-Pierre

« [Il] a 2 enfants qui donnent des preuves de patriotisme, l’un dans les bataillons de la Vendée aux Moutiers, le second s’est sauvé aussitôt que moi et se rendit au Port-la-Claye et s’incorpora dans les chasseurs (…) où il me dit au mois de mai dernier : "Que je suis malheureux d’avoir un père et une mère aussi dans les mauvais principes. J’ai été obligé de les quitter parce qu’ils ne voulaient pas absolument que j’eusse fréquenté les patriotes." Il a 2 autres enfants, l’un fort jeune et l’autre marié, hors de chez lui mais je ne dis rien de ce qu’il est. »

Le fait d’avoir des familles divisées pendant cette période est fréquent.

Un autre exemple est davantage connu. Il s’agit du chef vendéen

Enfin nous pouvons citer le cas des deux frères

La troisième attitude touche une majorité importante de la population et souvent la plus pauvre : ce sont les indécis ou les neutres.

Ils semblent plutôt favorables aux Vendéens mais inquiets ou prudents vis-à-vis des événements qu’ils subissent. Ne pouvant quitter leurs habitations par crainte du pillage ou de la nécessité de gagner leur vie, ils sont plus ou moins contraints de participer à la rébellion notamment en montant la garde ou bien en payant pour en être exempts.

Dans de nombreux témoignages de prisonniers vendéens, ils insistent sur le fait qu’ils ont été forcés de marcher avec les Vendéens ou bien de monter la garde. Évidemment leur sincérité peut être mise en doute car face à leurs geôliers républicains ils ont intérêt à montrer qu’ils ont été obligés par les chefs vendéens à participer à l’insurrection.

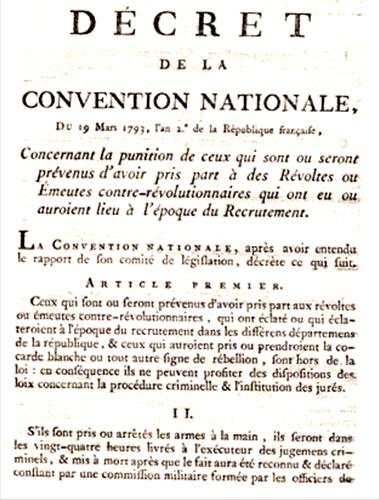

Le but recherché par ces hommes est de minimiser leur engagement afin d’avoir une sanction moindre car il faut rappeler qu’ils risquent la peine capitale comme le prévoit le décret pris par la Convention nationale le 19 mars 1793.

Il déclare hors-la-loi ceux qui ont pris part aux révoltes ou aux émeutes contre-révolutionnaires et ceux qui ont arboré la cocarde blanche ou autre signe de rébellion. Pour ceux qui sont pris ou arrêtés les armes à la main, ils doivent être condamnés à la peine de mort et exécutés dans les 24 heures.

Jean

Plusieurs habitants de Saint-Ouen-des-Gâts sont faits prisonniers

le 27 juin 1793 après une expédition militaire républicaine. Lors de leurs

interrogatoires, ils accusent plusieurs habitants de Bournezeau d’avoir

été à l’initiative du soulèvement de leur commune en faisant battre le

tocsin pour rassembler les hommes. De ce fait, ils ont été obligés de

monter la garde. Un prisonnier,

« c’était les gens de Bournezeau qui nous la faisait faire. »

Pareillement le pillage aurait été fait par les gens de

Bournezeau. Un autre prisonnier,

« a été pillé par les habitants de Bournezeau et de Saint-Hilaire mais qu’il n’a pas connaissance que des gens de Saint-Ouen y étaient. »

Nous pourrions multiplier les exemples. L’interrogatoire d’un

habitant de Fougeré résume bien la situation de ceux que nous appelons les

indécis. Il s’appelle Jean

Il a été fait prisonnier dans des circonstances inconnues. Il est interrogé à Luçon le 9 octobre 1793.

« Question : N’avez-vous jamais porté les armes contre les Patriotes ?

Réponse : Non, si ce n’est une fois que je fus conduit forcé à Bournezeau où je passais bien 3 heures sur les menaces que l’on me faisait de m’ôter la vie si je ne marchais pas. Je n’ai jamais monté la garde, ni participé à aucun combat parce que je me cachais à toutes les fois qu’il était question de marcher. Je suis resté dans ma paroisse car je ne voulais pas perdre les fruits de mon travail en abandonnant ma métairie. »

Il est finalement condamné à la Rochelle aux travaux forcés pour avoir monté la garde.

Quel que soit le parti que chacun a pris par conviction ou par force, un climat particulier voire délétère doit régner à Bournezeau et plus largement sur la région insurgée, d’autant qu’une organisation militaire se met en place au sein de la paroisse impliquant directement la population restée sur place.

Nous avons évoqué dans un numéro précédent la mise en place à l’Oie d’un règlement le 4 avril 1793 qui structure militairement la région insurgée. Bournezeau est soumis à ce règlement. Aussi les hommes capables de se battre et les armes que contient la paroisse sont répertoriés. Les hommes sont placés dans une compagnie commandée par le capitaine de paroisse.

Il faut savoir que le service de garde ne se fait pas seulement sur sa propre paroisse : À tour de rôle, les paroisses fournissent un détachement pour la surveillance des endroits les plus stratégiques comme la Roche-sur-Yon, les bords du Lay, la proximité des Sables-d’Olonne, ville républicaine.

La relève lors du service de garde se fait tous les 8 jours comme

l’indique René

Un autre prisonnier vendéen, farinier à la Chaize-le-Vicomte, affirme :

« Je donnais 100 sous par garde pour me faire remplacer ce qui arrivait tous les 8 jours. »

Condamné aux travaux publics, il meurt peu après en détention à la Rochelle.

Nous ignorons si Bournezeau a

compté plusieurs compagnies. Il n’existe plus de listes d’hommes pour la

paroisse. En revanche nous en avons une pour Fougeré qui se trouve

dans la collection

Une garde de 300 hommes est également basée dans le château de

Bournezeau à partir d’avril 1793. Des détachements d’autres paroisses ont

dû y monter la garde à tour de rôle. Il fallait bien évidemment les loger

et les nourrir. C’est pourquoi, à l’initiative des responsables de

paroisses, des réquisitions sont ordonnées pour prendre les denrées là où

elles se trouvent, en premier lieu chez les Patriotes comme Jean

« Messieurs, il nous est impossible de vous envoyer la quantité de bled que vous nous demandez. Nous vous envoyons 2 boisseaux de bled seigle provenant des greniers du sieurRabaud , fermier de Bournezeau, n’ayant aucun bled froment. Nous vous envoyons aussi 33 boisseaux de froment du Thibeuf et 93 boisseaux de seigle. Si vous l’exigez davantage nous nous trouverons gênés pour subsister. Nos greniers étant vides, vous convenez comme nous qu’il faut du bled pour nourrir 300 hommes tous les jours ici (…) »

Une prison est établie dans la paroisse conformément au règlement de l’Oie. Il est probable qu’il s’agisse de la prison du château. Un habitant de Saint-Hilaire-le-Vouhis en parle dans sa déposition faite auprès des autorités de Luçon le 18 août 1793. Il a été forcé de monter la garde à Bournezeau et a essayé une fois de s’évader. Les soldats de garde à Bournezeau l’ont arrêté et il a été mis en prison pendant 15 jours. Il en est sorti le 17 août1793, « les portes ayant été ouvertes » après la défaite des Vendéens devant Luçon le 14 août.

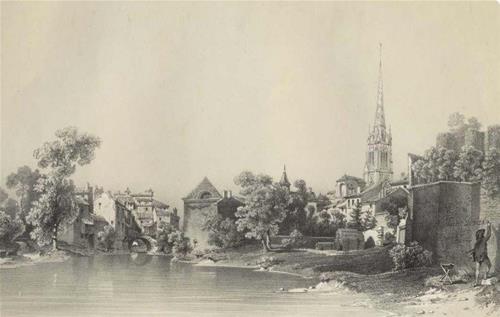

Pour l’heure, en ce mois d’avril 1793, l’objectif de l’armée du Centre est de contrôler les rives du Lay et d’occuper militairement Mareuil-sur-Lay.

A la mi-avril les armées vendéennes contrôlent une vaste région bocagère ponctuée de petits bourgs comme Machecoul, la Roche-sur-Yon, Chantonnay, la Châtaigneraie, Pouzauges, Bressuire, Chemillé, Saint-Florent-le-Vieil, Cholet, Clisson, etc. À la périphérie de cette zone insurgée, les plus grandes villes restent aux mains des Républicains : les Sables-d’Olonne, Luçon, Fontenay-le-Comte, Parthenay, Thouars, Saumur, Angers, Nantes.

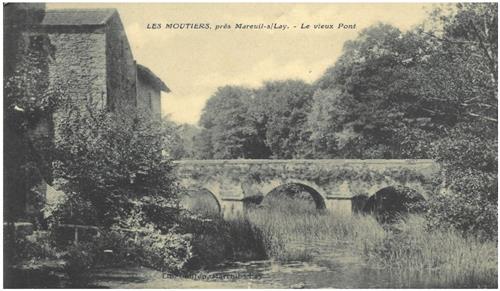

Au sud, l’objectif est de s’emparer de Mareuil-sur-Lay et ainsi contrôler le passage du Lay qui relie le bocage insurgé à la plaine républicaine.

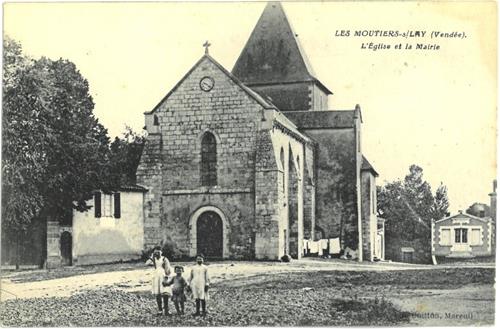

En cette fin du mois de mars 1793, alors que l’ensemble des forces vendéennes se concentrent sur les Sables-d’Olonne, une troupe d'une cinquantaine d’hommes s'empare des Moutiers-sur-Lay. La municipalité de Chaillé-les-Marais en informe le département le 25 mars :

« [Nos hommes] y ont trouvé des citoyens des Moutiers-sur-Lay qui ont fui de chez eux à cause d'un attroupement d’environ 50 hommes de brigands qui y sont entrés sur les trois heures après-midi et qui ont gagné beaucoup de gens de cet endroit. C'est un attroupement qui n'est armé que d'environ dix fusils, quelques-uns avec des baïonnettes, et qui se proposent dans ce jour, avec le monde qu’ils ont pris d’aller à Bessay, à Dissais et à Corpe. »

Le drapeau blanc, symbole de la Vendée insurgée, est hissé sur l’église des Moutiers et les maisons des patriotes sont pillées. Le 26, le commandant de la ville de Marans écrit à Boulard, chef républicain :

« La municipalité de Mareuil écrit à celle d'ici que les brigands se sont emparés de Corpe, de Bessay et qu'elle demande 300 hommes au passage de Mareuil avec une pièce d’artillerie. »

La menace sur Mareuil-sur-Lay se précise d'autant plus que Port-la-Claye, autre passage sur le Lay, est aux mains, provisoirement, des révoltés le 26 ou 27 mars.

Encerclée par les Vendéens, Mareuil-sur-Lay connaît un répit avec le second siège des Sables-d'Olonne (29 mars) jusqu'au 13 avril 1793.

Que se passe-t-il à Mareuil-sur-Lay à cette date ? Les

évènements ne nous sont pas bien connus. Deux jours plus tôt, le 11 avril,

« On vient de nous annoncer qu'une troupe considérable de rebelles ont eu la pensée de s’emparer de Mareuil, pour se porter de là au Port-la-Claye. Cette annonce n'est peut-être pas bien fondée. »

L'action sur Mareuil-sur-lay est menée par

Le maire de Mareuil, Paul-Charles

Une lettre de

« À chaque instant nous avons des alertes. L'ennemi a paru hier trois fois et aujourd'hui à tout moment (...) En quittant Beaulieu, ils ont dit qu'ils comptaient nous saccager demain en tirant à boulets rouge sur Mareuil qui est toujours désert des hommes de l'endroit. Monsieurde Beaurepaire est arrivé sur les onze heures avec sa troupe augmentée de 51 hommes de Bournezeau. Un détachement d’environ 200 hommes commandés par Monsieurde Beaurepaire s'est porté sur Beaulieu. Comme à Mareuil on n’a trouvé aucun homme. Le pavillon blanc est placé sur les clochers de Mareuil, Beaulieu et Saint~André[-surMareuil]. Demain matin nous ferons la même cérémonie à la Couture, où nous devions aller aujourd’hui, s'il nous est possible de quitter Mareuil avant cinq heures. »

Le 15 arrive le renfort demandé : 200 hommes commandés par

L’opération est facilitée par l’absence d’opposition : Tout

le monde a fui devant l’avancée des Vendéens. Le pillage de ce bourg est à

déplorer. D’après

«Saint Pal etBeaurepaire qui commandent à Mareuil sont divisés et ont manqué de se battre. L’un ne voulait pas le pillage, l’autre le voulait. Ils ont fini par se séparer. »

Charles-Gabriel

« (…) Je vous dirai que Bournezeau qui est menacée du côté de Sainte-Hermine se trouve en ce moment démunie de ses forces, aussi ce pays est-il inquiet, joint à ce que l’ennemi a fait tenir beaucoup de ravages à Puymaufrais (…) »

« (…) Les affaires de Mareuil vont bien. Le drapeau blanc a passé le Lay et flotté à Saint-André et à Beaulieu. Ce fut Monsieurde Beaurepaire qui fit cette opération et se rendit hier au soir de Mareuil à Bournezeau d’où il devait se rendre ce matin à Puymaufrais où l’ennemi a fait quelques [dégâts] depuis son premier passage. On dit que les Patriotes se retirent de Sainte-Hermine, il en paraît toujours dans la plaine de Luçon (…) »

La ligne de démarcation entre les insurgés et les patriotes est clairement le Lay avec au nord le bocage et au sud la plaine. Cette ligne est ponctuée de gués qui sont autant de lieux de passage qu’il faut contrôler. Mareuil-sur-Lay, les Moutiers-sur-le-Lay, Puymaufrais deviennent donc un enjeu stratégique à partir de la mi-avril avec le poste de Bournezeau comme point de surveillance.

-