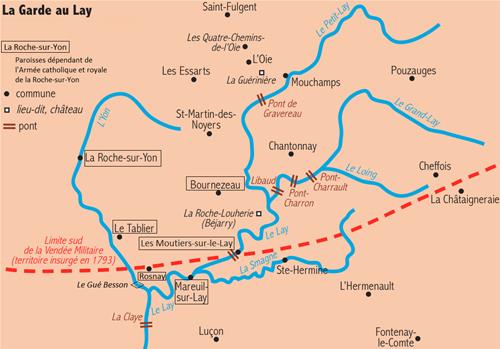

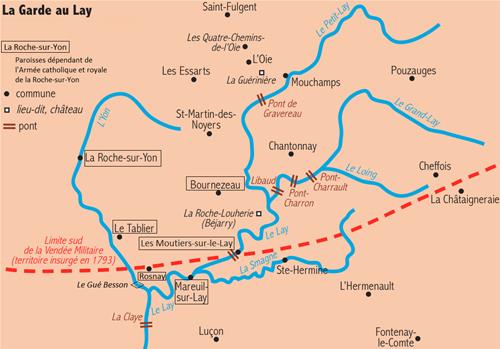

Carte de la zone occupée par les Vendéens au printemps 1793, entre le Lay et l’Yon (fond de carte extraite du site internet “Vendéens et Chouans” et de A.

Garder le Lay pour éviter la pénétration dans le bocage des armées

républicaines, telle est la mission des insurgés vendéens de notre région

en cette fin d’avril 1793. Mareuil-sur-Lay et les Moutiers-sur-le-Lay sont

les deux secteurs les plus menacés.

Mareuil-sur-Lay est occupé par les Vendéens depuis le 13 ou 14 avril

1793. Le 16 avril

La menace républicaine autour de Mareuil l’inquiète puisqu’il

ajoute : « On nous assure que plusieurs brigands rôdent sur

les paroisses de Chaillé, le Tablier, Rosnay et qu’ils veulent faire

brûler la maison de M.

Ne pouvant lui-même intervenir de peur d’affaiblir son poste

avancé de Mareuil, il demande à la Roche-sur-Yon d’ordonner un détachement

de soldats d’Aubigny et des Clouzeaux pour patrouiller dans ces trois

paroisses contrôlées en principe par

Peu après, une nouvelle lettre de

Mais le 22 avril, Mareuil-sur-Lay est attaquée par les

Républicains. Le combat a duré plus de trois heures. Dans son compte rendu

fait aux commandants de la Roche-sur-Yon,

Il en profite pour leur demander de la poudre et des munitions

ayant, dit-il, plus de 100 soldats qui n’ont pas un coup à tirer.

Du côté Républicains une lettre du 25 avril 1793 écrite par

C’est que les brigands de Mareuil n’y sont pas plus de 2 à

300, mais qu’il faudrait des forces infiniment supérieures et surtout de

l’artillerie pour les y attaquer ; outre le Lay dont le passage n’est

pas aisé, ils sont retranchés derrière le vieux château et l’église et

toutes les (…) fortifications ; les fossés du vieux château, les

broussailles dont ils sont couverts, les mettent à l’abri de notre feu et

exposeraient la vie de bien des Patriotes si on les attaquait (…) de ce

côté-là (…). Port-la-Claye est bien gardé et cela est nécessaire car

c’est un poste important. Nous trouvâmes tous les postes en activité sur

la route où nous passâmes. Nous ferions des merveilles si nous étions plus

forts. »

La pression républicaine se poursuit encore avec une avancée

victorieuse le 24 avril sur le Champ-Saint-Père.

Pour desserrer l’étau républicain, les Vendéens décident de

s’emparer du pont des Moutiers-sur-le-Lay. L’opération doit être menée le

26 avril 1793 conjointement par l’armée de

Le détachement parti de Bournezeau s’est malgré tout avancé sur les

Moutiers, s’en est rendu maître après un long combat, puis s’est avancé

vers Bessay où il a aperçu des cavaliers ennemis. Faute de munitions le

commandant du détachement, nommé

Les Moutiers restent aux mains de l’armée républicaine mais c’est

une partie à reprendre pour les Vendéens selon les propres termes de

Un nouvel engagement est enclenché ce lundi 29 avril 1793. Un long compte

rendu est envoyé quelques jours plus tard aux commandants de la

Roche-sur-Yon. Il donne des informations intéressantes sur la stratégie

adoptée et l’attitude des soldats vendéens :

« Vous avez su que lundi dernier nous nous sommes rendus

maîtres des Moutiers où ont marché M.

Pendant ce temps-là M.

Nous avons tous restés fort tranquilles jusqu’à 5

heures [du soir] où il s’est élevé un peu d’ennui occasionné par la peur

qu’on avait d’être enveloppé par les troupes de Sainte-Hermine et de Luçon

dont l’ennemi nous avait menacés. Il a fallu bien courir et bien crier

pour retenir nos gens dont quelques-uns étaient déjà partis et dont au

moins les 2/3 m’auraient abandonné si je n’avais pris à près de 7 heures

le parti d’aller à la Corbinière, maison très près des Moutiers par [delà]

le Lay, où nous avons couché ou plutôt où nous avons tous veillé pour être

mieux en garde (…). Mais un moment avant 5 heures [du matin] la cavalerie

et l’infanterie ennemies ont paru sur la route de Sainte-Hermine aux

Moutiers (…) mais beaucoup [de nos hommes] ont de nuit abandonné leur

poste. L’ennemi qui nous croyait aux Moutiers et qui jugeait, sans doute,

qu’il n’y avait qu’un détachement à la Corbinière a tiré un coup de canon

sur les Moutiers. Ce coup et quelques autres ont tellement épouvanté notre

monde qu’il n’est resté que 30 hommes encore en comptant la cavalerie qui

est restée après nous environ un bon quart d’heure (…) L’ennemi approchant

et ceux qui sont restés voulaient se rendre à Mareuil. J’en ai de nuit

pris la route croyant arriver hier à 11 heures du matin. Nos cavaliers ont

quitté la Corbinière quand l’ennemi s’avança sur le pont des Moutiers.

Quand nos soldats ont vu que je prenais le chemin de Mareuil, plusieurs

m’ont rallié en route. Sur les 3 heures du même soir [30 avril] M.

La première garde avait été mise en déroute par nos courriers et s’était

enfuie prévenir aux Moutiers où nos courriers ont aperçu la cavalerie

ennemie sur le pont. Du moment que le détachement a été informé, les 2/3 a

encore fui malgré l’opposition de quelques braves gens. M.

C’est une nouvelle déconvenue pour l’armée de Saint-Pal. Nous

ignorons s’il y a des blessés et des tués. Cependant, si le nombre de

coups de canon n’est pas exagéré, il est probable que des dégâts soient à

déplorer dans le bourg des Moutiers-sur-le-Lay.

Un constat s’impose également : les soldats sont peu

disciplinés, enclins au pillage, peu aguerris et, selon A. B

Autre conséquence de cette défaite : Mareuil-sur-Lay est

grandement menacée par l’armée républicaine basée à Luçon et au

Port-la-Claye. À l’est, les Moutiers-sur-le-Lay est aux mains des Bleus. À

l’ouest le Champ-Saint-Père n’est plus occupé par les Vendéens.

L’offensive républicaine semble donc prévisible en ce début de mai 1793.