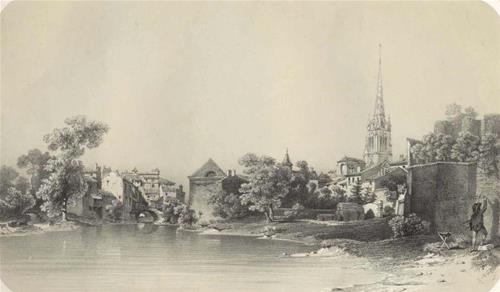

Vestiges de l’ancienne église de Saint-Hermand proche de la statue de Clemenceau

(photo extrait du site Internet de la commune de Sainte-Hermine)

L’armée républicaine occupe Mareuil depuis le 3 mai 1793. Pourtant elle ne profite pas de cette victoire pour poursuivre son offensive dans le bocage en direction de la Roche-sur-Yon ou de Bournezeau. Pourquoi ? Cela tient à la conjoncture générale du conflit. Si la modeste armée de la Roche-sur-Yon ne les effraie pas trop, il n'en est pas de même avec la Grande Armée catholique et royale qui, le 13 mai 1793, s'empare de la Châtaigneraie avant de s'attaquer à Fontenay-le-Comte.

Devant la menace vendéenne, les généraux républicains

optent pour un redéploiement de leurs forces. Dès le 14 mai 1793 ils

décident de tout faire pour défendre Fontenay-le-Comte et « dans

le cas où l’on serait forcé à la retraite, l’armée se replierait sur

Niort. » L'ordre est alors donné aux avant-postes républicains

basés à Féole et Saint-Juire de se replier sur Saint-Hermand (ancienne

commune intégrée à Sainte-Hermine au début du XIXe siècle) puis

de regagner Fontenay, laissant Saint-Hermand sans aucune troupe militaire.

Les contingents de Mareuil-sur-lay, Moutiers-sur-le-Lay et

Champ-Saint-Père reçoivent l’ordre de se replier sur Fontenay-le-Comte,

Luçon ou les Sables d’Olonne, mettant ainsi la plaine sans défense. Seul

le Port-la-Claye, point stratégique des communications entre Luçon et les

Sables, reste républicaine.

Les Patriotes de Luçon s’inquiètent de ce redéploiement qui les

prive de la protection militaire. Dans une de leurs délibérations

datées du 16 mai, ils accusent le général en chef

« (…) Ces postes abandonnés laissaient tout le pays à la merci des ennemis. Cette évacuation empêchait toute correspondance (…) Celui de Saint-Hermine, un des plus importants, gardé par 8 à 900 hommes avec de l’artillerie, a été envahi par les ennemis dès le lendemain de l’évacuation de ces différents postes (…) [L’évacuation] a jeté à l’alarme dans l’esprit des patriotes qui les gardaient et dans celui des municipalités voisines, plusieurs habitants ont abandonné leur maison, emporté leurs meubles.»

Ainsi, sans combattre, les hommes de

« Le Champ-Saint-Père est évacué comme Mareuil et dans l’un comme dans l’autre endroit, il ne reste absolument que les murs. »

Une avant-garde est placée dans cette dernière bourgade sous les

ordres de M

« Vos habitants, logés depuis longtemps [dans une maison] où on avait déjà fait le pillage, ont ce matin ouvert une armoire qu’on leur avait prescrit de respecter, et après en avoir enlevé le linge et des rideaux et couverture de lit, ils sont partis sans passeport et en cela ils ont imité plusieurs de ceux qui les ont précédés. J’aime mieux que des gens comme cela restent chez eux que de venir faire les brigands lorsqu’ils sont sous mes ordres. »

Mais la défaite vendéenne le 16 mai 1793 devant Fontenay-le-Comte redistribue les cartes : Saint-Hermand est réoccupée par les Républicains et Mareuil est à nouveau menacée. Elle n’est cependant pas décisive : la Grande Armée entend prendre sa revanche.

Le 25 mai 1793, elle marche à nouveau sur Fontenay-le-Comte. L’issue de cette bataille conditionne la suite du soulèvement dans notre région : une défaite et c’est le déferlement des troupes républicaines dans le bocage, une victoire et c’est la perspective pour les chefs vendéens de notre région d’une vaste offensive vendéenne sur les Sables-d’Olonne.

Environ 20 à 40 000 Vendéens s’opposent à environ 6000 Républicains. Parmi les Vendéens on ne compte pas de soldats de l’Armée de La Roche-sur-Yon. Il semble donc peu probable que des habitants de Bournezeau ou de Puymaufrais y aient participé.

La bataille est brève et voit la victoire des Vendéens : les

pertes sont minimes et un grand nombre de prisonniers républicains a été

fait. L’euphorie gagne les chefs des paroisses composant l’Armée de la

Roche-sur-Yon. Qu’espèrent-ils obtenir de cette victoire ? Des armes,

de la poudre et l’aide de la Grande Armée pour conquérir les

Sables-d’Olonne. Ils n’obtiennent finalement rien si ce n’est

l’éloignement de la menace républicaine pour un temps.

« [La Grande Armée] ne dirigera pas pour le moment sa marche de notre côté, elle prend la route de Saumur. Nous avions bien désiré qu’une partie des forces se fut jointe à nous pour se porter sur les Sables (…) La prise de Fontenay est immense mais nous en tirons peu d’avantage. »

Cette grande victoire assure au bocage vendéen quelques jours de répit

face à des Républicains paralysés par la défaite. Du sud de la

Roche-sur-Yon jusqu’à la rivière du Lay, le territoire est sous contrôle

de postes vendéens basés sur différentes paroisses : le Tablier, les

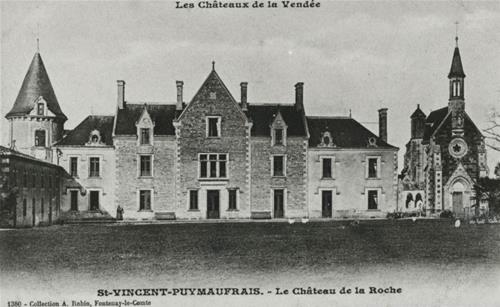

Clouzeaux, Mareuil-sur-Lay, Bournezeau, Saint-Vincent-Fort-du-Lay

notamment. Les environs de Chantonnay restent sous la garde de

Contrairement à la Grande Armée, aucune vaste offensive n’est entreprise par la modeste armée de la Roche-sur-Yon : elle reste largement défensive obligeant les paroisses à organiser au mieux les tours de garde pour se prémunir d’une attaque républicaine. Chaque paroisse est sollicitée pour fournir à tour de rôle un contingent d’hommes pour monter la garde dans les lieux stratégiques pendant plusieurs jours jusqu’à la relève d’une nouvelle compagnie.

De nombreux prisonniers vendéens évoquent dans leurs

interrogatoires le fait d’avoir monté la garde dans tel ou tel lieu,

souvent, selon leurs dires, sous la contrainte. N’oublions pas qu’ils sont

prisonniers des Républicains et qu’ils tentent de minimiser leur

participation. Ainsi un dénommé François

Pour certains Vendéens des certificats de bonne conduite sont délivrés comme celui-ci daté du 25 mai 1793 :

« Nous soussignés commandant et syndic de Bournezeau certifions à qui il appartiendra que les nommésPinaud fermiers des Couffardières en la paroisse des Moutiers-sur-le-Lay sont des paysans, et dans les bons principes, en foi de quoi nous leur avons délivré le présent à Bournezeau le 25 mai 1793 (…) Signés :Loyau , syndic etCautreau , commandant.

Nous certifions que lesditsPinaud sont venus monter la garde dans le bourg des Pineaux à toute heure que nous en avons eu besoin et même qu’ils ont été de garde au Bourg-sous-la-Roche. Signé :Balineau , commandant. »

Les gardes montées par des contingents extérieurs ne se passent

pas toujours bien. Nous savons par exemple que les contingents fournis par

Fougeré n’ont pas une conduite irréprochable. Le 7 juin 1793 le chef de la

garde des Clouzeaux s’en plaint à

« La troupe qui est venue de Fougeré s’en va chargée de pain et de sabots. Je pense que c’est plutôt une bande de gueux qu’autre chose. »

Et pourtant le même jour, la fille du commandant de la paroisse de

Fougeré a écrit à

« Je suis bien satisfaite, Monsieur, de ce que vous êtes plus content de nos paroissiens de Fougeré. J’étais humiliée de leur peu de docilité. Je désire bien qu’ils continuent de bien faire leur devoir. »

Et les plaintes continuent. Le 6 juillet 1793 le commandant des Clouzeaux

écrit à

« Je ne puis concevoir la marche de la paroisse de Fougeré. Les gens de cette paroisse sont enfin tous partis à mon insu et ont emporté les armes de ceux qu’ils avaient relevés, un d’eux en a emportées 2 cette nuit, de manière qu’il ne me reste point d’armes ici. »

En ce début du mois de juin 1793, l’indiscipline de ces soldats-paysans n’a pas de conséquence sur la situation militaire grâce à la victoire vendéenne à Fontenay-le-Comte, mais combien de temps cela va-t-il durer ?